👉この記事のポイント

- 大量採用の目的

人手不足解消や事業拡大、次世代育成のために大量採用が行われます。企業は現場負担を減らし、成長戦略を支える人材基盤を確保しています。

- 大量採用を成功させる方法

採用計画の明確化・採用プロセスの効率化・入社後のケアを徹底することで、ミスマッチを防ぎ人材定着率を高めることができます。

- 大量採用の注意点

採用基準の厳格化や文化適応サポート、育成体制の強化を行うことで早期離職を防ぎ、組織全体のパフォーマンス低下を回避できます。

採用代行企業の選定にお困りの方へ!

uloqoが選ばれる理由を知りたくないですか?

従来の採用代行サービスには何が足りない? uloqoは他と何が違う?

実績の秘訣をまとめた資料を無料公開します!

企業が大量採用をする理由

企業が大量採用をする理由には3つの理由があります。

- 人手不足の解消

- 事業拡大・成長戦略の一環

- 次世代育成のための人材確保

人手不足の解消

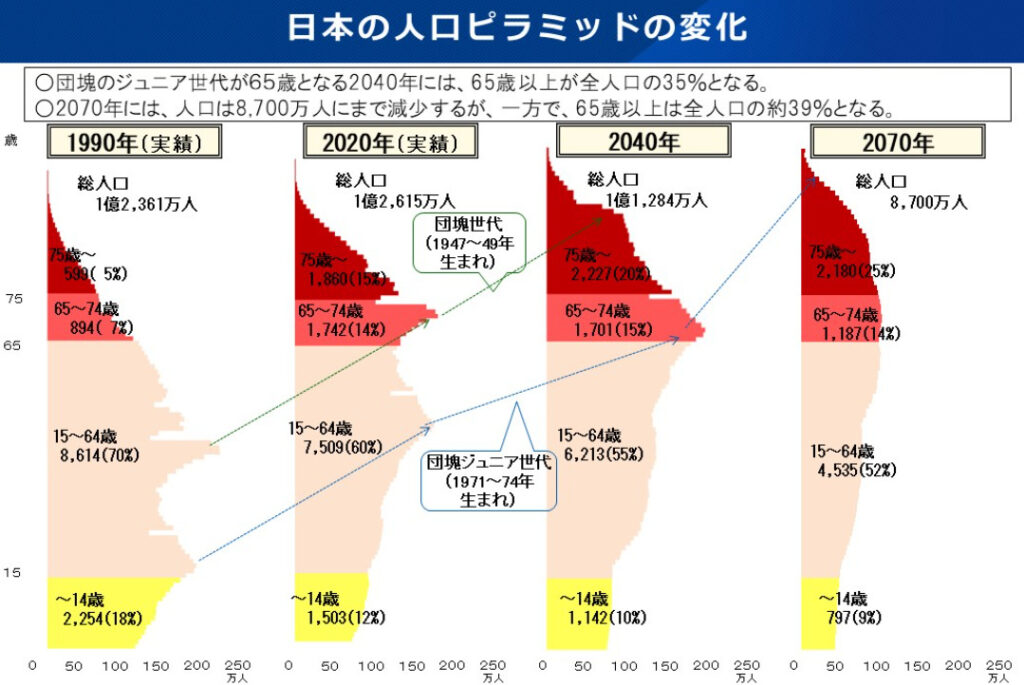

出典:)「我が国の人口について」厚生労働省

近年、日本では少子高齢化の影響により労働人口が減少し、多くの業界で慢性的な人材不足が課題となっています。サービス業や介護、建設などの分野では、必要な人員を確保できずに業務に支障をきたすケースも増えています。

企業はこうした状況を打開するため、一度に多くの人材を採用し、現場の負担を軽減しようとします。さらに、人手が足りないままでは、顧客満足度の低下や生産性の悪化を招く恐れがあるため、迅速な対応が求められています。大量採用により労働力の安定供給を図ることで、業務の継続性や競争力を維持することが可能になります。

このように、人手不足の解消は企業にとって早急に対応すべき課題であり、そのための手段として大量採用は不可欠です。

事業拡大・成長戦略の一環

新たな市場への参入、製品・サービスの多角化、拠点の新設など、企業が成長を遂げるためには、それに見合った人材の確保が不可欠です。とくに短期間で事業規模を拡大したい場合、一度に多くの人員を確保する必要があります。

大量採用により、必要なポジションを急速に埋め、事業の円滑な展開を支えることができます。また、拡大期に採用された人材は、企業文化やビジョンを共有しやすく、成長に貢献する可能性も高いです。

このように、人的リソースの強化は企業の成長に直結しており、大量採用はその戦略的手段の一つとして位置づけられています。将来的な利益を見据えて企業は積極的に人材を確保しているのです。

次世代育成のための人材確保

企業にとって、持続的な成長や変化への対応力を高めるには、将来を見据えた人材戦略が欠かせません。特に高度経済成長期に生まれた世代の大量退職や技術の継承問題が進む中で、若手人材の確保と育成は急務となっています。

大量採用により同時期に多くの新入社員を迎え入れることで、効率的な研修やOJTが可能になり組織全体の知識や技能の底上げが図ることができます。。また、同期の存在は社員のモチベーションを高め、早期離職の防止にもつながります。

このように、大量採用は未来の企業を支える人材基盤を築くための重要な施策であり、単なる人手補充にとどまらない戦略的な意味を持っています。

新卒を大量採用するメリット

新卒を大量採用するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?

答えは以下の3つになります。

- 適材適所の人材確保

- 採用コストの効率化

- 自社文化に染めやすい

適材適所の人材確保

新卒を大量採用することで、企業は将来的な適材適所の人材配置をしやすくなります。新卒社員は職務経験がないため固定されたスキルや働き方に縛られておらず、企業が意図する方向に柔軟に育成することが可能です。

入社後の研修や配属を通じて、個々の素質や適性を把握し、適切な部署や職務に配置することで、本人の能力を最大限に引き出すことができます。また、大量に採用することで多様な個性やバックグラウンドを持った人材が集まり、企業はその中から将来のリーダー候補や専門分野で活躍する人材を計画的に育てることができます。

さらに、配置転換やOJTを通じて、個人の強みや成長の方向性を見極める機会を多く提供できるため、長期的な視野での人材育成と配置が実現しやすくなります。こうした柔軟な対応力は、組織の活性化にもつながります。

採用コストの効率化

新卒を大量に採用することにより企業は採用コストを効率化できるというメリットがあります。新卒採用は、決まった時期に一括して選考・内定・入社までの過程を進められるため、年間を通じて随時対応が必要な中途採用と比べて、人事部門の業務負担や広告・選考コストを抑えることが可能です。

また、大量採用により説明会や面接、選考ツールなどを同時に活用できることで、大量採用による効率性が生まれ、1人あたりの採用コストが低減されます。さらに、入社後の研修も同時に実施できるため、教育担当者や教材などを効率的に活用でき、育成コストの削減にもつながります。

こうした一連の流れを標準化・効率化することで人材の質を維持しつつ、限られた採用予算の中で最大限の成果を得ることが可能となります。

自社文化に染めやすい

新卒を大量採用することは、企業文化や価値観を定着させるうえでも非常に効果的です。新卒社員は社会人としての経験がないため、前職の習慣や他社文化に染まっておらず、企業の方針や風土を一から受け入れる素地があります。

入社直後に同じカリキュラムで研修を受けることで自社の理念や行動基準を全員が共有しやすくなり、組織としての一体感が生まれやすくなります。さらに同期が多いことで仲間意識や競争意識が育ち、自然と企業内にポジティブな活力が生まれるのも利点です。

また、長期的に自社文化の担い手として成長していく新卒社員は、将来的にマネジメント層となって後進の育成にも貢献する存在になります。このように,自社の文化を深く理解し体現できる人材を育てていく上で大量の新卒採用は有効な手段です。

中途を大量採用するメリット

新卒を大量採用するメリットがあるのと同様に中途を大量採用するメリットも2つあります。

- 即戦力に確保

- 採用リスクの軽減

即戦力の確保

中途採用者はすでに他社での実務経験や専門スキルを持っているため、入社後すぐに現場で活躍できる可能性が高いです。特に急成長中の企業や新規プロジェクトの立ち上げ期など、スピーディーな人材投入が求められる場面ではその即戦力性が極めて重要です。

また、業界経験者を採用することで、競合他社の動向や手法を自社に持ち込むことができ、業務改善や新しい視点の導入にもつながります。さらに、教育や研修にかかる時間やコストを抑えられる点も企業側にとって大きな利点です。

大量に採用することで短期間で必要な人員やスキルセットを網羅でき、組織全体の生産性や対応力を底上げすることが可能になります。中途採用は単なる人員補充ではなく、企業の成長を加速させる戦略的手段と言えるでしょう。

採用リスクの軽減

新卒採用ではポテンシャルを重視して採用するため、入社後に適性や能力が見極めづらく、戦力化までに時間がかかるケースが少なくありません。一方で中途採用者は過去の職務経験や実績、スキルセットなどが明確であり、面接や履歴書、前職での評価などを通じて客観的な判断材料が多く揃っています。そのため、採用のミスマッチを未然に防ぐことが可能です。

また、大量採用を行うことで採用母集団が多様化し、その中から自社に最適な人材を選抜できる確率が高まります。加えて、中途採用者の中には職場の選定眼が養われている人も多く、企業風土や業務内容への理解が深い状態で入社するため、早期離職のリスクも低減されます。

こうした点から、中途の大量採用は質と量の両面でリスクを抑えた効率的な人材獲得手段となり得ます。

新卒を大量採用するデメリット

新卒を大量採用することにはメリット同様にデメリットも存在します。

デメリットは以下の2つです。

- 育成コストと育成に要する時間

- 早期離職のリスク

育成コストと育成に要する時間

新卒社員は社会人経験がなく、ビジネスマナーや基本的な業務スキルすら備えていないことが多いため、入社後に一から教育を行う必要があります。特に大量に採用した場合、研修体制を強化する必要があり、教育担当者や先輩社員を大きく割くことになります。

これにより、現場の生産性が一時的に低下したり、既存社員に過度な負担がかかる可能性もあります。また、新卒は知識や経験が少ないため、実務を任せられるようになるまでに一定の時間がかかり、即戦力としての期待は難しいです。

長期的に見れば成長を見込める存在ではあるものの、初期段階では戦力化に向けて多大なコストと時間を要するため、企業の経営資源に与える影響は無視できません。そのため、大量採用を行う場合には、育成計画と支援体制をしっかり整えることが不可欠です。

早期離職の可能性

新卒社員は初めて社会に出て働く立場であるため、就職前の期待と現実のギャップに直面しやすく、自分に合わないと感じた場合に短期間で離職する傾向があります。特に、大量採用を行った場合、個々のフォローが行き届かず、不安や不満を抱えたまま孤立し、退職を選ぶケースが増える可能性があります。

また、就職活動時には「とりあえず内定をもらう」という意識で入社を決める学生も一定数おり、企業や業務への理解不足からミスマッチが生じやすくなります。早期離職が相次ぐと、採用や育成にかけたコストが回収できず、企業にとって大きな損失となります。

加えて、残された社員の士気にも影響を与えかねません。そのため、大量採用を実施する際には、採用時のマッチング精度の向上や、入社後のサポート体制の強化が欠かせない要素となります。

中途を大量採用するデメリット

中途を大量採用することにもデメリットが存在します。

それは以下の2つです。

- 企業文化適応の難しさ

- スキルや適性のバラつき

企業文化の適応の難しさ

中途採用者は前職で異なる企業文化や業務プロセスを経験しているため、新しい職場において自社の文化に適応するのが難しいことがあります。特に、企業の価値観や働き方が強く根付いている場合、文化の違いが顕著になり、適応に時間がかかることがあります。

また、大量採用を行うと、さまざまなバックグラウンドを持つ人材が集まり、それぞれが持つ文化的な影響を受けるため、組織全体の調和を保つことが難しくなる場合があります。既存の社員と新しく入った中途社員との間で働き方や価値観に対する認識のズレが生じ、摩擦が起きやすくなります。これにより、チームワークが損なわれることや、社員間でコミュニケーションが円滑に進まないといった問題が発生することがあります。

さらに、企業文化に適応できない場合、モチベーションの低下や生産性の低下が生じることもあります。企業文化に合わない環境で働くことにストレスを感じ、結果的に早期離職を引き起こす可能性も高まります。このような適応の難しさを乗り越えるためには、入社後の研修やメンター制度、社内のコミュニケーション促進のための活動を強化することが求められます。

大量採用を行う際には採用プロセスで企業文化に合う人材を見極めることが重要であり、入社後のフォローやサポート体制の整備が不可欠です。

スキルや適性のバラつき

中途採用者は、さまざまな企業や業界で働いてきた経験を持っているため、同じ職種でもそのスキルや知識、業務経験に大きな差が生じることがあります。このばらつきが問題になるのはチームで協力して業務を進める際に、役割分担や期待されるパフォーマンスの基準が一致しにくくなることです。

例えば、同じ部門に配属された中途採用者が、以前の職場で培ったスキルセットが異なれば、進行する業務のスピードや品質にばらつきが生じ、チーム内での調整が必要になる場合があります。これは、個々の社員に合わせた業務内容の再調整や、スキル向上のための追加の教育・研修が必要になることを意味します。

また、スキルや適性のばらつきが大きい場合、組織の標準化や一貫性の確保が難しくなる可能性があります。業務の進行方法や品質の基準が個人に依存するため、全体としての効率性や成果にばらつきが生じ、最終的には企業全体の生産性やパフォーマンスに悪影響を与えることもあります。

さらに、採用時にスキルや経験を重視するあまり、企業文化やチームワークに適した人材を見逃す可能性があるため、スキル面の優先順位がバランスを欠くことも考えられます。これにより、スキルが高くても他のメンバーと協力しにくい、または柔軟性に欠けるといった問題が発生することもあります。

このようなスキルや適性のばらつきを抑えるためには、採用時に具体的なスキルセットを明確にし、適切な選考基準を設けることが重要です。また、入社後には定期的な研修やスキルアップの機会を提供し、社員のスキルの均一化を図る必要があります。

大量採用を成功させるコツ

大量採用を成功させるにはどのようにしたらよいのでしょうか?

答えは以下の3つになります。

- 採用計画の明確化

- 採用プロセスの効率化

- 入社後のケア

採用計画の明確化

採用の目的、人数、必要なスキルや経験を明確に定めないまま進めると、無駄な労力や人材のミスマッチが発生します。特に大量採用では部署ごと・役職ごとに必要な人数や人材像を具体的に設定することが重要です。

また、どの時期にどれだけの人材を確保するのかというスケジュールも事前に立てておくべきです。加えて、採用後の育成体制や配置計画と連動させることで、採用数に対して適切な受け入れが可能になります。

必要であれば、過去の採用データを参考にして採用成功率や離職率も加味した実現可能な採用目標を立てるとよいでしょう。明確な採用計画は採用活動全体の精度とスピードを向上させ、組織成長を支える基盤となります。

採用プロセスの効率化

応募者の数が多いほど、選考にかかる手間と時間も増大します。そのため、採用フローを標準化し、面接の評価基準や選考スケジュールを明確にすることが求められます。また、履歴書の自動スクリーニングやオンライン面接の導入など、ITツールを活用することで選考のスピードと正確性が向上します。

さらに、事前に面接官のトレーニングを行い、評価のばらつきを減らすこともポイントです。応募から内定までの期間が長すぎると、他社に人材を取られてしまうリスクもあるため、迅速な対応が不可欠です。

効率的なプロセスを整備することで、採用担当者の負担を軽減しつつ、候補者にも好印象を与えることができ、結果として優秀な人材の確保につながります。

入社後のケア

大量採用の成功は、採用活動そのものだけでなく、「入社後のケア」にも大きく左右されます。大量に採用した新入社員が、組織にスムーズに定着し、能力を発揮できるようサポートする体制が不可欠です。

たとえば、入社時のオリエンテーションや研修プログラムを充実させることで、会社の目標や業務の基本を理解させ、初期の不安を軽減できます。また、メンター制度や定期的な1on1ミーティングを取り入れることで、個別の課題や悩みに早期に対応でき、離職のリスクも抑えられます。

さらに、キャリア形成の機会や評価制度を明確に提示し、将来的な成長イメージを持たせることも重要です。入社直後は特に離職リスクが高まる時期であるため、組織としての受け入れ体制を整えることで、人材の定着と活躍を促進することができます。

大量採用により成功をつかんだ企業例

大量採用により成功をつかんだ企業を新卒例・中途例それぞれ紹介します。

- 大和ハウス工業株式会社

- アイリスオーヤマ株式会社

大和ハウス工業株式会社

大和ハウス工業株式会社は2018年度、グループ全体で1,700名を超える新卒社員を採用しました。これほどの大規模な採用を実現しながらも、人材の質を確保し、早期戦力化に成功した背景には、採用と育成を一体とした戦略があります。

特に注目すべきは、OJTエルダー制度の導入です。これは新入社員一人ひとりに対して、中堅社員が教育担当として寄り添い、業務指導や職場適応を支援する仕組みです。また、入社後には階層別研修や大和ハウス塾などを通じて、社会人としての基礎や専門スキルの習得を段階的に行っています。

さらに、職場全体で若手社員を育てるという風土が根づいており、それが定着率の高さにもつながっています。このように、大和ハウス工業は単なる人数の確保にとどまらず、「育てて活かす」人材戦略を徹底することで、新卒の大量採用を企業成長へとつなげています。

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスオーヤマ株式会社は2010年代前半に家電業界で相次いだ大手企業のリストラを好機と捉え、東芝やシャープ、パナソニックなどから職を失った熟練の技術者を中途で大量に採用し、自社の開発力を大幅に強化することで事業拡大と市場での競争力向上に成功しました。

これらの技術者たちは従来の大企業の硬直的な開発体制では実現が難しかったスピーディーで実用的な商品企画をアイリスオーヤマの自由な社風のもとで展開し、社長自らがアイデアに対して即決する開発会議「なるほど家電会議」などの独自の制度も相まって、ヒット商品を次々と生み出しました。

特に、元シャープのエンジニアが開発したスマートフォン対応エアコンや、元パナソニックの技術者が手がけた高性能ながら低価格の家電製品などが代表例であり、彼らの専門性と経験を即戦力として活用する中途採用戦略により、同社は高品質・低価格の商品群を武器に急成長を遂げ、家電業界において独自のポジションを築くに至っています。

大量採用の注意点

大量採用するときには以下の3つの注意点があります。

- 採用の質の確保

- 文化適応のサポート

- 育成体制の強化

採用の質の確保

大量採用を実施する際に最も重要な注意点の一つは、採用の質の確保であり、採用人数を増やすことに焦点を当てすぎて、採用基準が緩くなり、結果的に必要なスキルや適性を持たない人材を選んでしまうリスクが高まるため、明確で厳格な採用基準を設定し、求める人材像を明確にすることが欠かせません。

採用活動においては、単に人数を増やすのではなく、企業の成長に貢献できる能力を持った人材を見極めることが求められ、特にスキルや適性が重要な役割を果たすポジションでは、面接や適性検査、実技試験などを活用し、候補者の能力をしっかりと評価する仕組みを構築することが必要です。

また、採用担当者や面接官のスキル向上を図るための研修を実施し、偏見のない公正な選考を行うことも重要で、採用後の早期離職やパフォーマンスの低下を防ぐために、候補者が企業の文化や価値観に適合しているかどうかもチェックする必要がです。

こうした採用の質を確保するためのシステムやプロセスが整っていない場合、いくら大量採用を行っても、企業の成長に寄与する人材の確保には繋がらず、最終的には組織全体のパフォーマンスやモチベーションが低下する危険性があります。

文化適応のサポート

大量採用を行う際には企業文化への適応サポートが極めて重要です新たに採用された社員が既存の組織文化にスムーズに馴染むための支援を怠ると、社員のモチベーション低下や、企業とのミスマッチが発生してしまい早期離職を引き起こす可能性が高くなるため、入社後のオリエンテーションや研修を充実させ、特に企業の価値観や行動指針、コミュニケーション方法に関する教育を徹底することが必要です。

また、入社後の社員が適切にサポートを受けられるよう、メンター制度やフォローアップ体制を強化し、直属の上司だけでなく、同僚や先輩社員からの支援も活用できる環境を作ることが求められます。

さらに、社内でのコミュニケーションの場を積極的に提供し、社員同士の関係性を深める機会を増やすことが文化適応を促進するためには有効であり、特に異なるバックグラウンドを持つ人材を大量に採用する場合、文化的なギャップを埋めるための配慮も重要です。

企業文化を理解し、共感してもらうための工夫を凝らすことで、社員が自らの役割に誇りを持ち、長期的なキャリア形成を支援できる環境を整えることが、組織の成長にも直結します。

育成体制の強化

大量採用を行う際には育成体制の強化が重要であり、採用した社員がすぐに戦力となるためには、体系的な研修プログラムやOJTを充実させることが欠かせません。

特に、大量の新入社員を一度に迎える場合、個別の成長を支援するために、先輩社員や上司がサポートする体制を整え、実践的なスキルを早期に習得できるようにする必要があります。

また、育成プログラムには役割に応じた段階的な研修を取り入れ、社員一人ひとりのキャリアパスに合わせた成長支援を行うことで、社員のモチベーション向上や長期的な定着に繋がり、企業全体のパフォーマンス向上を実現できます。

大量採用についてよくある質問(FAQ)

大量採用についてよくある質問をまとめました。

大量採用で気をつけるべきことは?

採用基準のぶれや育成体制の不備があると、早期離職やミスマッチが増える原因になります。採用後のフォロー体制や現場との連携も重要です。

大量採用を成功させるために人事が事前に準備すべきことは?

採用目的やターゲット像、配属計画を明確にしておくことが重要です。社内での受け入れ体制や研修計画との連動も欠かせません。

大量採用の際に発生しやすいトラブルは?

選考や入社手続きのミス、連絡漏れなどオペレーション上の混乱が起こりがちです。一括対応の中で個別対応が疎かになる点にも注意が必要です。

採用ブランディングと大量採用の関係性は?

大量採用を成功させるには企業の魅力を明確に伝える採用ブランディングが欠かせません。求職者との接点を増やすことで母集団の質も向上します。

まとめ

少子高齢化が進む日本で深刻な人手不足を解消する手段として有効な大量採用です。もちろんメリットばかりでなくデメリットも存在します。しかし、コツや注意点などを抑えれば企業の成長へとつながる手段となります。

人手の足りない企業様はぜひ大量採用を検討してみてください。

採用が難しいと感じている方は株式会社uloqo(旧株式会社プロジェクトHRソリューションズ)お任せください!

採用代行企業の選定にお困りの方へ!

uloqoが選ばれる理由を知りたくないですか?

従来の採用代行サービスには何が足りない? uloqoは他と何が違う?

実績の秘訣をまとめた資料を無料公開します!

サービス徹底比較!料金、特徴をご紹介!.jpg)