👉この記事のポイント

- 2025年の新卒採用の現状

少子化で新卒供給が縮小する中、企業間の競争激化と採用の早期化が進んでいます。特に大卒人口の減少によって優秀な人材の奪い合いが激化し、地方学生や海外経験者の注目度が高まっています。

- 2025年採用トレンドの要点

AIや自動化の普及により、選考フローの効率化が急速に進んでいます。同時に、学歴よりもスキルを重視する評価基準や、地方・海外のリモート人材の採用が一般化しています。

- 採用活動の早期化・短期化の進展

新卒採用では大学3年生の夏からインターンや説明会が始まり、冬には早期内定が出るケースが増えています。中途採用でも即決・即内定が一般化し、選考プロセスの簡略化によってスピード感ある対応が重視されています。

採用代行企業の選定にお困りの方へ!

uloqoが選ばれる理由を知りたくないですか?

従来の採用代行サービスには何が足りない? uloqoは他と何が違う?

実績の秘訣をまとめた資料を無料公開します!

2025年の新卒採用状況は?

2025年の新卒採用市場では、少子化や競争環境の変化により、企業はより高度な採用戦略を求められています。

ここでは市場の主要な動向である、

- 大卒人口の減少

- 企業間競争の激化

- 採用活動の早期化

これらを詳しく解説します。

大卒人口の減少

大卒人口の減少は、少子化が進行する日本社会の中で重要な課題となっています。大学進学率は安定しているものの、高校卒業生の絶対数が減少しており、結果として新卒者の総数も年々縮小しています。この状況は、企業が人材を確保する上で新たな戦略を求められる大きな要因となっています。

新卒人口減少がもたらす影響として、以下の3つが挙げられます。

- 採用競争の過熱

- 地方の学生への注目度向上

- 海外留学経験者や多様なバックグラウンドを持つ学生の重視

これらについて詳しく解説します。

採用競争の過熱

採用競争の過熱は、新卒者の減少により企業が優秀な人材を獲得するために一層激しい競争を繰り広げる状況を指します。特に、ITやAI関連などの成長分野では、即戦力として活躍できる人材の確保が企業間の競争を加速させています。企業は早期内定の提供やインターンシップ制度の充実を図ることで、競争力を高めています。

地方の学生への注目度向上

新卒人口の減少に伴い、地方の大学に通う学生が注目されるようになっています。大都市圏の学生だけでなく、地方大学の優秀な人材をターゲットとする企業が増加しています。これにより、地方での説明会やオンライン採用活動が活発化し、地元に拠点を持たない企業との接点が拡大しています。

海外留学経験者や多様なバックグラウンドを持つ学生の重視

グローバル化が進む中で、海外留学経験や多文化環境での経験を持つ学生が新たな価値をもたらす存在として注目されています。多様なバックグラウンドを持つ人材の採用は、組織に新しい視点や創造性をもたらし、国際競争力を高める一助となります。このような採用戦略は、減少する新卒人口への対応としても有効です。

企業間競争の激化

新卒採用市場における競争は、特に優秀な学生を巡る争奪戦として近年ますます顕著になっています。少子化による学生数の減少に加え、企業の採用ニーズが多様化し、大手企業による早期採用活動が中小企業にとって大きな課題となっています。このような競争環境の中で、企業が競争優位性を確立するためには、自社の魅力を明確に伝えるブランド戦略が不可欠です。

競争激化の背景として、以下の3つが挙げられます。

- 求人数の増加と学生数の減少

- グローバル企業の参入

- インターンシップを活用した早期囲い込み

これらについて詳しく解説します。

求人数の増加と学生数の減少

少子化の影響で新卒学生の総数は減少傾向にありますが、一方で企業の採用ニーズは高まり続けています。特にDX推進や新たな事業領域への参入に伴い、求人数は増加しているため、企業は限られた人材を巡って熾烈な競争を展開しています。この状況は、特定分野の専門性を有する学生への需要をさらに加速させています。

実際、リクルートワークス研究所のデータでは、2025年卒の大卒求人倍率は1.75倍と高水準を維持しており、依然として売り手市場の傾向が続いています。

【参考文献】「第41回 ワークス大卒求人倍率調査(2025年卒)」リクルートワークス研究所

グローバル企業の参入

国内市場だけでなく、海外のグローバル企業が日本市場に参入し、新卒採用市場にも影響を与えています。これらの企業は、多国籍での経験やスキルを生かした魅力的なキャリアパスを提示し、優秀な人材を惹きつけています。日本企業もこれに対抗するため、グローバル対応の強化や英語での採用説明会の実施などを積極的に進めています。

インターンシップを活用した早期囲い込み

インターンシップは、企業が学生と早い段階で接触し、自社への興味を引き出すための重要な手段として活用されています。特に大手企業は長期的なインターンシップを導入し、学生との関係性を深めることで、競争を有利に進めています。一方で、中小企業もオンラインでの短期インターンを活用するなど、新しい戦略を模索しています。

採用活動の早期化

採用活動の開始時期はますます早まり、大学3年生の夏頃にはインターンシップや説明会が頻繁に開催されています。これは企業側が学生を早期に確保しようとする戦略の一環です。学生にとっては就活の準備期間が短縮されるため、事前の準備がより重要になっています。

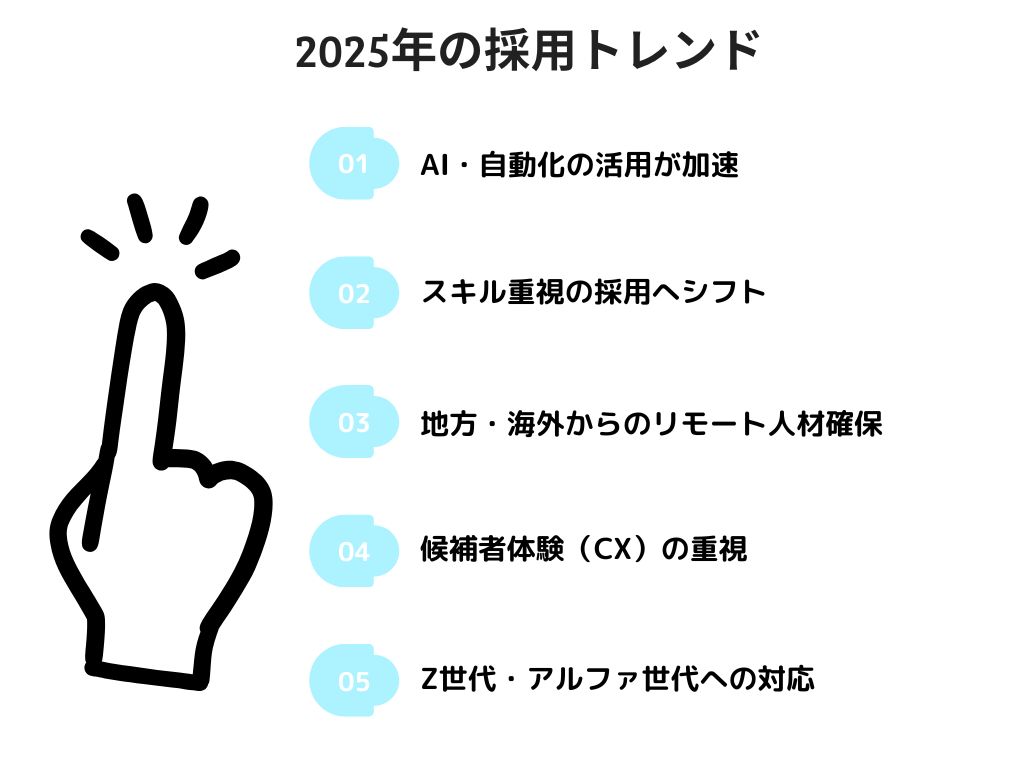

2025年の採用トレンドは?

2025年の採用市場では、テクノロジーの進化や働き方の多様化、少子高齢化の影響などにより、企業の採用戦略が大きく変化しています。ここでは注目すべきトレンドを紹介します。

それぞれについて詳しく説明します。

AI・自動化の活用が加速

採用プロセスにおけるAIの導入が一般化。履歴書のスクリーニング、面接スケジューリング、候補者のマッチングなど、業務の自動化により効率化が進んでいます。特に生成AIを活用した求人票作成や、チャットボットによる候補者対応も拡大中です。

スキル重視の採用へシフト

学歴や職歴よりも「今持っているスキル」や「リスキリングへの意欲」を重視する傾向が強まっています。スキルアセスメントやポートフォリオ提出を求める企業が増加中。

地方・海外からのリモート人材確保

ハイブリッド・リモートワークの普及により、地理的な制約が薄れ、地方や海外在住の優秀な人材をリモートで採用する企業が増えています。これに伴い、グローバル採用や多言語対応もトレンドに。

候補者体験(CX)の重視

求人から内定、入社後フォローまで、候補者にとって心地よい体験を設計する「候補者体験(Candidate Experience)」の改善に力を入れる企業が増加。採用ブランディングとセットで重要視されています。

Z世代・アルファ世代への対応

新卒採用では、Z世代・アルファ世代の価値観に即したコミュニケーション手法やキャリアパスの提示が求められています。SNSや動画を活用した情報発信、パーパス経営との連携も重要な要素。

採用活動のデジタル化

近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)の波は採用領域にも本格的に押し寄せており、「採用活動のデジタル化」が急速に進んでいます。2025年現在、単なるオンライン化にとどまらず、データ活用やAIの導入など、より高度な活用が進行中です。

- 採用業務の自動化・効率化

- オンライン面接・動画選考の普及

- AIによるマッチングとスクリーニング

- データに基づく採用戦略の高度化

- 採用マーケティングの強化

それぞれについて詳しく説明します。

採用業務の自動化・効率化

ATS(採用管理システム)やCRMツールの導入により、応募者情報の管理、メール送信、面接スケジュール調整、進捗管理などを一元化・自動化する企業が増加。人事担当者の業務負担を軽減しながら、対応スピードを高めています。

オンライン面接・動画選考の普及

面接はもはや「対面が当たり前」ではなく、ZoomやGoogle Meetなどを使ったオンライン面接が標準。さらに、候補者があらかじめ録画した自己PR動画や設問への回答動画を提出する「動画選考」も一般化しています。

AIによるマッチングとスクリーニング

履歴書や職務経歴書をAIが解析し、求人とのマッチ度を自動評価する仕組みが導入され始めています。また、チャットボットを活用して、24時間対応の初期ヒアリングや応募動機の確認を行う企業も増えています。

データに基づく採用戦略の高度化

過去の選考データや入社後の活躍データをもとに、どの経路で採用した人材が定着・活躍しているのかを可視化。より精度の高い母集団形成・ターゲット設計が可能になっています。

採用マーケティングの強化

SNSやWeb広告を活用したターゲティング採用も重要な要素に。求職者の行動履歴をもとに最適なタイミングで情報を届ける「採用マーケティングオートメーション」も導入が進んでいます。

採用活動の「早期化・短期化」はどこまで進んでいる?

ここ数年、企業の採用活動における「早期化」と「短期化」が顕著に進んでいます。2025年現在、この傾向はさらに加速しており、新卒・中途を問わず採用戦略に大きな影響を与えています。

新卒採用は「大学3年生」からが当たり前に

新卒採用では、インターンシップやオープンカンパニーを活用した“プレ採用活動”が主流となり、実質的な選考が大学3年生の段階で始まっている企業が多数あります。2025年卒では、夏〜秋のインターン参加を経て、冬には早期内定が出されるケースも珍しくありません。

採用早期化の影響により、学生側の動きも活発化しています。マイナビの調査によると、2025年卒学生のインターンシップ・仕事体験参加率は85.7%に達し、過去最高を記録しました。

中途採用は「即決・即内定」がスタンダードに

転職市場でも、企業は優秀な人材を逃さないために選考プロセスを極力短縮。書類選考・面接1〜2回・最終面談を1週間以内で完了させ、「即日内定」や「その場内定」といった事例も増えています。

選考プロセスの簡略化が進行中

動画面接・Webテスト・AIによる書類スクリーニングの導入により、初期選考の自動化・省力化が進み、応募から内定までの期間がかつての半分以下になっている企業もあります。

候補者側も「スピード志向」へ

候補者自身も、長期化する選考より、スピード感のある対応を好む傾向に。特にZ世代は「待たされる」ことに不満を持ちやすく、企業のレスポンススピードが選ばれるかどうかの判断基準になっています。

早期接点×長期フォローのハイブリッドが重要に

ただ早く内定を出せばよいというわけではなく、「早期に接点を持ち、適切なタイミングで意思決定を促す」戦略が求められています。早期接触 → 継続的な情報提供 → 納得感ある内定、というプロセス設計がカギです。

インターンシップの役割は?

インターンシップは、学生にとっては実務体験の場であり、企業にとっては早期からの人材発掘の手段としてますます重要性を増しています。

ここでは、

- 早期接触の重要性

- 参加形式の多様化

これらについて解説していきます。

早期接触の重要性

インターンシップを通じて学生と早期に接触することで、企業は自社に対する理解を深めてもらうと同時に、優秀な学生を囲い込むための基盤を築くことができます。特に以下の点が効果的です。

- 企業文化や価値観への共感を促す

- 学生の実務能力を直接確認する

- 早期内定に向けた関係構築

企業文化や価値観への共感を促す

インターンシップや説明会を通じて企業文化や価値観を伝えることは、学生に対して自社の独自性をアピールする重要な機会です。企業が求める理想的な人材像を明確に示し、それに共感を得ることで、学生の応募意欲を高めることができます。また、実際の業務を通じて価値観を体感させることで、入社後のミスマッチを防ぐ効果も期待されます。

学生の実務能力を直接確認する

インターンシップやワークショップを活用することで、学生の実務能力やスキルを直接確認することが可能です。これにより、書類選考や面接では見えにくい実践力や問題解決能力を評価でき、即戦力となる人材を選びやすくなります。企業は、学生が実際の職場環境でどのようにパフォーマンスを発揮するかを具体的に判断できます。

早期内定に向けた関係構築

学生との早期接触を通じて信頼関係を築くことは、優秀な人材を競合他社よりも早く確保するために欠かせません。インターンシップや交流イベントを通じて、学生が企業に親しみを感じられるような取り組みを行うことで、内定を出す際の成功率が向上します。これにより、企業は採用の安定性を確保できます。

参加形式の多様化

コロナ禍を契機にインターンシップの形式は急速に多様化しました。現在では以下のような形式が一般的です。

- オンライン形式

- ハイブリッド形式

- 短期集中型プログラム

オンライン形式

オンラインインターンシップは、遠隔地の学生でも手軽に参加できる点が大きな利点です。通学や移動に伴う負担が減るため、より多くの学生が応募しやすくなります。企業側も、多様な地域や背景を持つ学生にアプローチしやすくなり、全国規模での採用活動が効率的に行えます。

ハイブリッド形式

ハイブリッド形式のインターンシップは、オンラインと対面のメリットを組み合わせることで、柔軟な運営を可能にします。遠隔で説明会や一部のワークショップを行い、最終的な面接や実地体験を対面で実施することで、学生と企業双方の満足度を高めることができます。この形式は、幅広いニーズに対応可能です。

短期集中型プログラム

短期集中型プログラムは、限られた時間で企業の業務内容や価値観を効果的に伝えることができます。この形式は、多忙な学生にも参加しやすく、企業としてもピンポイントで自社の魅力をアピールする機会となります。また、短期間で評価を完了できるため、採用活動全体の効率化にも寄与します。

インターンシップを行う企業側のメリットとは?成功のコツを紹介!

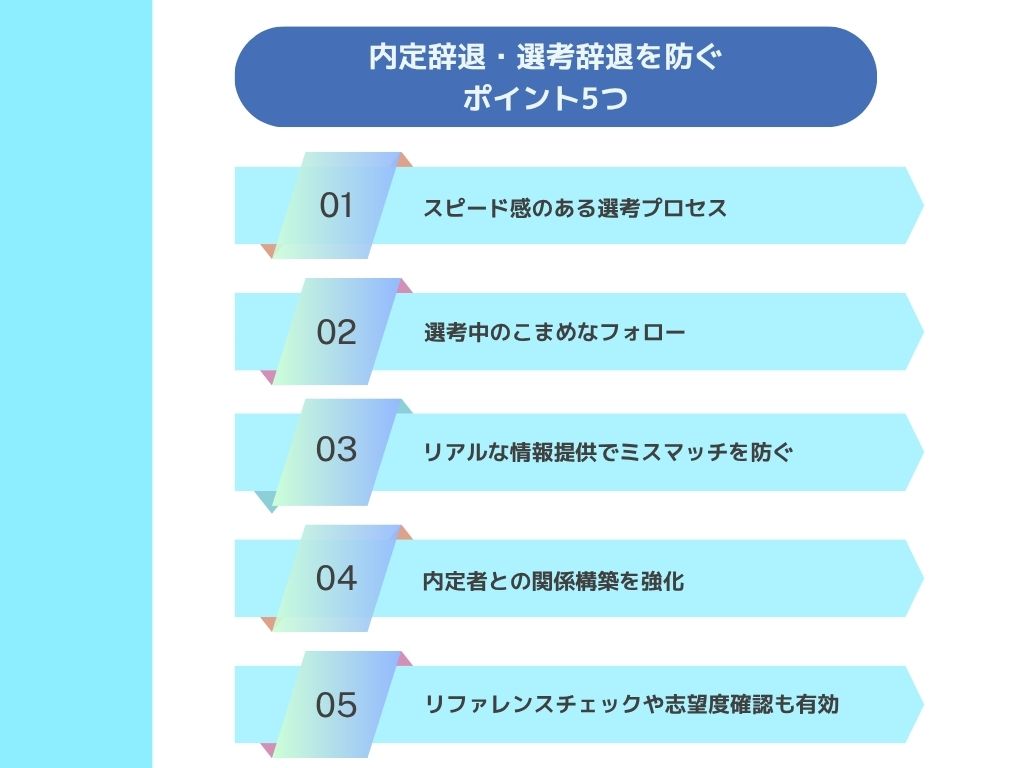

内定辞退・選考辞退を防ぐポイントは?

採用活動において、「選考辞退」や「内定辞退」は企業にとって大きな課題です。特に売り手市場が続く中で、複数の企業を並行して受ける求職者が増え、辞退率が高まる傾向にあります。ここでは、辞退を防ぐための具体的な対策を紹介します。

それぞれについて詳しく説明します。

スピード感のある選考プロセス

選考期間が長いと、その間に他社の内定が決まり辞退されるリスクが高まります。書類選考・面接・内定通知までをできるだけスピーディーに進め、求職者の「熱が冷める前」に決断できるようにしましょう。

選考中のこまめなフォロー

選考中に不安や疑問を感じたことが理由で辞退されるケースもあります。こまめな連絡や面談を通じて、候補者の不安を早期に解消することが重要です。特に面接後のフォローやフィードバック提供は好印象につながります。

リアルな情報提供でミスマッチを防ぐ

理想を過度に演出すると、内定後に現実とのギャップで辞退される可能性があります。「良い面だけでなく、課題も正直に伝える」ことで、入社後の納得感と定着率の向上にもつながります。

内定者との関係構築を強化

内定通知後は「フォロー期間」と考えましょう。定期的な面談、内定者懇親会、社内見学、オンラインイベントなどを通じて、会社との心理的な距離を縮めることが効果的です。

リファレンスチェックや志望度確認も有効

最終選考前に志望度を確認したり、リファレンスチェックを活用することで、辞退のリスクを事前に把握することができます。選考途中でのすり合わせも重要です。

新卒採用トレンドについてよくある質問(FAQ)

最後に、新卒採用トレンドについてよくある質問をまとめました。

新卒採用のピークはいつ頃ですか?

一般的に、新卒採用のピークは大学3年の3月〜4年の6月頃で、企業の説明会や面接が本格化する時期です。特に6月は経団連加盟企業の選考解禁により集中する傾向があります。

2025年卒の内定辞退率は?

内定辞退率の公式集計はありませんが、2025年卒では内々定率が約62%で推移する一方、採用充足率が低いため辞退も多い傾向にあります。

2025年卒の就活は厳しいですか?

就職率は約98%と高水準ですが、採用環境は売り手市場が続いており、特に採用充足率の低下を受け「厳しさ」を実感する企業が増えています

新卒が辞めやすい時期はいつですか?

入社後4〜6ヶ月に「退職を考えた」と回答した人は35%程度で、一年以内(約14%)を含めると、入社後半年が特にリスクが高いタイミングです。

2026年の新卒採用動向は?

78%の企業が「採用は厳しくなる」と見込んでおり、採用予定数も前年並みが中心、給与引き上げや早期化などの対応が増加しています。

まとめ

新卒採用の現場では、人口動態や技術革新、多様性の追求といった課題が複雑に絡み合っています。

しかし、これらを乗り越え、持続可能な採用活動を構築することは、企業の成長を支える重要な鍵です。学生との信頼関係構築や採用計画の見直し、デジタル技術の活用など、柔軟かつ戦略的な取り組みが必要です。

ぜひこの記事を参考にして、新卒採用に取り組んでみてください。

採用が難しいと感じている方は株式会社uloqo(旧株式会社プロジェクトHRソリューションズ)お任せください!

▼サービスに関するお問い合わせはこちらから

のコピー-25-300x200.jpg?x82548)

-300x200.jpg?x82548)

サービス徹底比較!料金、特徴をご紹介!.jpg)