IT人材の需要が年々高まる中、企業間でのエンジニア採用競争はますます激化しています。中途採用市場では即戦力人材の獲得が難しくなる一方で、将来の成長を見越した新卒エンジニア採用への注目が高まっています。

しかし、新卒採用は中途と異なる視点や戦略が必要であり、成功させるには市場動向の把握から採用手法、育成体制まで多面的なアプローチが求められます。

本記事では、新卒エンジニアの採用市場の現状から、採用メリット・デメリット、成功のためのポイントや最適な採用手法までを網羅的に解説します。自社に適した採用戦略の構築に、ぜひお役立てください。

採用課題を解決するなら、300社以上の支援実績を誇る

uloqo(PrHR)の採用代行サービス

このような課題を抱えていませんか?

・採用活動におけるリソース不足にお悩みを抱えている

・面接や書類選考で、改善や採用広報等に手が回らない

・どうしたら採用活動がうまくいくのかよく分からない

uloqo(旧PrHR)の採用代行サービスは、結果にコミットし、採用目標達成に向けて、

あらゆる打ち手を考案・実行します。

採用戦略設計・採用広報企画・スカウト媒体・人材紹介会社・SNS等、

あらゆる採用手法の活用、候補者対応まで、採用に必要な機能を

豊富なノウハウと実績を活かし、高い品質でご提供します。

新卒エンジニアの採用市場の現状は?

近年、IT業界の成長とともに新卒エンジニアの採用が注目されています。企業側は早期から優秀な人材を確保しようとさまざまな取り組みを進めており、学生も就職活動を前倒しで始める傾向があります。以下では、現在の新卒エンジニア市場における主要な動向を4つの観点から整理します。

- IT市場の拡大と企業間の人材獲得競争

- エンジニアの流動化とフリーランス志向の高まり

- 育成の難しさと即戦力不足

- 働き方への懸念と企業イメージ

それぞれについて詳しく説明します。

IT市場の拡大と企業間の人材獲得競争

DXの加速やSaaS市場の成長、業界全体でのIT投資の増加により、ITエンジニアの需要は年々高まっています。IT市場は拡大しており、エンジニア職の有効求人倍率も上昇傾向にあります。多くの企業が採用枠を拡充し、将来性のある学生を早期に囲い込もうとする動きが強まっています。

特に新卒採用においては、中途市場での採用難に対応する手段として注目されており、大手からスタートアップまで幅広い企業が本格的に取り組んでいます。加えて、就職活動の早期化も進み、学生との最初の接点を持つタイミングも前倒しされています。

企業間の人材獲得競争はかつてないほど激しくなっており、採用の成功にはスピード感や差別化された魅力訴求が求められています。

【2025】エンジニア採用市場の動向をデータで解説!あらゆる角度から分析します!

エンジニアの流動化とフリーランス志向の高まり

エンジニアのキャリア観が多様化し、若手を中心にフリーランスや副業志向が高まっています。新卒で企業に入社したとしても、将来的に独立を視野に入れている学生が一定数存在し、企業は長期的な人材定着に課題を抱えています。

この背景には、スキルがあれば場所にとらわれず働けるというIT業界特有の柔軟性や、フリーランスとして高収入を得ている先輩エンジニアの影響も見られます。企業としては魅力的な成長機会や働きやすさを提供することで、優秀な新卒の確保と定着を図る必要があります。

育成の難しさと即戦力不足

新卒エンジニアは実務経験がないため、スキル面の評価が難しく、ポテンシャルを見極める選考が必要です。企業側は入社後の教育を前提とした採用戦略をとらなければならず、面接や技術課題だけで即戦力を判断するのは難しいのが現状です。

現場に求められるレベルと学生の技術レベルとのギャップが大きいため、教育コストと期間の確保が避けられません。OJTや社内勉強会、メンター制度などを用いた育成体制の整備が急務です。

企業は採用したあとに育てるスタンスに切り替える必要があり、人事部門と現場エンジニアが連携しながら成長支援を行うことが求められています。

働き方への懸念と企業イメージ

エンジニア職は、残業が多い、ブラックな働き方を強いられるといったネガティブなイメージを持たれがちです。特に情報感度の高いZ世代の学生にとっては、働く環境や企業文化の透明性が重視されており、少しでも不安を感じる企業には応募しない傾向があります。

企業側は労働環境の整備や働き方改革の取り組みを積極的に発信することが求められます。エンジニアのリアルな声や、柔軟な勤務制度の導入実績などを紹介することで、企業イメージの改善と学生の安心感につなげることができます。

エンジニア志望学生の最新動向3つ

IT人材の需要が高まる中で、新卒エンジニアを目指す学生の就職活動にも変化が見られます。従来とは異なる動きや価値観が広がっており、企業は学生の傾向を把握することで採用戦略の最適化が可能になります。以下では、主な3つの動向を紹介します。

- 企業応募数の増加

- 就職活動の早期化

- キャリア志向の多様性

それぞれについて詳しく説明します。

企業応募数の増加

近年の学生は、より多くの選択肢を検討する傾向が強まっています。エンジニア職を志望する学生の多くが、最低でも5〜8社、場合によっては10社以上に応募しているとされ、企業側は他社との比較を前提とした動機形成が求められています。

自分に合った環境で働きたいという慎重な姿勢があり、選考途中での辞退も珍しくありません。採用活動においては、接点初期の段階からいかに学生の関心を引き付けるかが重要です。

学生は企業ごとの待遇だけでなく、働き方や成長支援、エンジニアとしての裁量など、多面的に比較しています。表面的な訴求ではなく、リアルな情報提供が採用成功の鍵となります。

就職活動の早期化

エンジニア志望の学生は、他職種に比べて就職活動の開始時期が早まる傾向にあります。大学3年生の夏〜秋にかけてインターンに参加し、そのまま選考やオファーに進むケースも増加しています。

このような早期活動の背景には、IT業界が成長中であり、企業側が早い段階から優秀人材を囲い込もうとする姿勢があるからです。特に成長企業やスタートアップでは、内定時期の早さが採用成否を分けることもあります。

結果として、エンジニア志望の学生にとっては動き出しが遅い=チャンスを逃すリスクを認識するようになっており、企業は通年採用・早期接点の強化といった柔軟な対応が求められています。

キャリア志向の多様性

Z世代を中心とした学生のキャリア観は非常に多様化しています。従来の大企業に入って長く勤める志向から、まずはスキルを身につけ、いずれはフリーランスや起業へといった自己実現型の志向が増えています。

特にエンジニア職は、スキルベースでキャリアを築けるため、自由な働き方への憧れが強く、企業側にとっては長期的な定着を前提とした人材設計が難しくなっているのが現状です。

企業はキャリア支援や成長機会の提供を明示し、ここで働く意味や入社後の未来像を伝える必要があります。学生の個々の価値観に寄り添った提案が、選ばれる企業になるためのカギとなります。

新卒でエンジニアを採用するメリット4つ

エンジニア人材の確保は中途市場だけではもはや難しい時代です。特に変化の激しいIT業界では、新卒エンジニアの採用は将来への投資として多くの企業に注目されています。ここでは新卒採用の4つの大きな利点を詳しく解説します。

それぞれについて詳しく説明します。

吸収力が高く、最新技術への適応が早い

新卒エンジニアは大学や専門学校で最新技術に触れていることが多く、トレンドや新しいツールへの感度が高い点が特徴です。特にAIやクラウド、IoTといった変化の激しい分野では、基礎的な知識を既に身につけていることが、現場での適応を早める要素となります。

初めての業務環境であっても柔軟に対応し、与えられた知識やフィードバックを素直に受け取る姿勢を持つ人が多いため、教育の手応えを感じやすい傾向にあります。スキル成長のスピードにも直結し、将来的な技術リーダー候補としての期待にもつながります。

新卒は変化を前向きに捉える傾向があり、アジャイル型の開発やツールの切り替えが多い環境でもストレスが少ないという点で、現代の開発スタイルにマッチした人材層とも言えます。

優秀人材を採用しやすく競争優位を築ける

中途市場では即戦力人材の奪い合いが激化しており、優秀な人材を確保するには高額な年収や待遇を提示しなければならないケースが増えています。その点、新卒市場はポテンシャル採用であり、早期から動けば競争が激しくなる前に良い人材を囲い込むことが可能です。

特に、インターンシップやリクルーター面談などを活用すれば、学生と信頼関係を築いた状態で採用選考に臨めるため、志望度も高まりやすくなります。中途よりも採用のコントロールが効きやすいという点は、大きな戦略的優位です。

新卒は情報収集力が高く、企業ブランディングや採用広報がしっかりしていれば、企業規模に関わらず応募が集まりやすい傾向があります。知名度が劣る企業にとっても、フェアに戦える土俵となり得るのです。

長期的な定着と戦力化が見込める

新卒で入社した社員は社会人キャリアのスタートをその企業で切るため、企業に対する帰属意識が高くなりやすい傾向があります。中途人材と比較しても大きな違いであり、長期的な定着につながる要因です。

時間をかけて育成した人材は、その企業の文化やプロダクトを深く理解しており、将来的には技術的な中核やリーダーポジションを担う存在になることも少なくありません。長い目で見れば、社内の知的資産そのものを育てる投資にもなります。

新卒を戦力として活用するためには中長期視点の人材戦略が必要ですが、機能すれば企業全体の技術力、組織力の底上げにつながります。

自社カルチャーに馴染みやすく育成しやすい

新卒人材は、職歴がないことにより企業独自の価値観や文化に対して柔軟に適応できるというメリットがあります。特に企業独自の開発体制や仕事の進め方がある場合、経験者よりも新卒の方がスムーズに馴染むケースも多く見られます。

新卒は素直さが強みであり、先輩や上司のフィードバックを拒絶せずに吸収していくため、育成効率も高くなります。特にチームワークを重視する開発現場においては、協調性が大きなプラス要素になります。

企業にとっても、初期の段階から自社らしさを体現する人材を育てられることは、中長期的に見たブランドの強化やカルチャーの継承に貢献します。定着率や組織の一体感を高めたい企業にとっては理想的な採用対象です。

新卒でエンジニアを採用するデメリット4つ

新卒エンジニアの採用は長期的な人材育成という観点では魅力的な手段ですが、即戦力を求める企業やリソースの限られた現場にとっては、いくつかの明確な課題も伴います。以下では、4つのデメリットについて掘り下げて解説します。

それぞれについて詳しく説明します。

スキルやポテンシャルの見極めが難しい

新卒人材は職務経験がないため、履歴書やポートフォリオ、面接といった限られた情報で判断せざるを得ません。技術課題を課す企業もありますが、実務に必要なスキルや、協働する上での適性を見抜くのは容易ではありません。

特にITエンジニア職では、技術力だけでなく課題解決力や継続的な学習姿勢も重視されるため、採用段階での評価には慎重さが求められます。多くの企業が選考精度を上げる仕組みを模索しているのが現状です。

育成に多大な時間とコストがかかる

新卒エンジニアを即戦力に育てるには、体系的な教育体制と継続的なサポートが不可欠です。多くの企業ではOJTや研修制度を設けていますが、実務に適応するまでには数ヶ月から1年程度かかることが一般的です。

現場の先輩エンジニアがメンターとして多くの時間を割く必要があり、業務効率に影響が出ることもあります。教育リソースを十分に確保できない場合は、新卒採用そのものが組織にとって負担になるケースもあります。

個々の成長速度にはバラつきがあるため、汎用的な研修だけではカバーしきれない場面も少なくありません。属人化を避けるためにも、組織全体で育成を支える体制づくりが重要になります。

即戦力化までにタイムラグがある

新卒人材は配属後すぐに活躍できるとは限らず、基本的な業務理解や開発手法の習得から始める必要があります。業務効率の観点で見ると、短期的には戦力としてカウントしづらいという明確な制約になります。

プロジェクトが逼迫している現場では、教えながら任せることが難しく、結果として教育機会を与えられないままパフォーマンスが低下するリスクもあります。特に開発スピードが重視される環境では、即戦力とのギャップが課題になりやすいです。

ミスマッチが起きやすい

新卒学生は社会人経験がないため、企業文化や職場環境、業務内容への理解が浅いまま入社を決断してしまうケースがあります。思っていた業務と違う、技術的な裁量が少ないといった不満につながり、早期離職を招くこともあります。

企業としては、事前に業務内容を具体的に伝える努力や、カジュアル面談・インターンを通じた相互理解の場を設けることが不可欠です。ミスマッチの予防は採用活動の信頼性にも関わる要素であり、慎重な設計が求められます。

採用ミスマッチの原因と対策は?成功事例から学ぶポイントを解説!

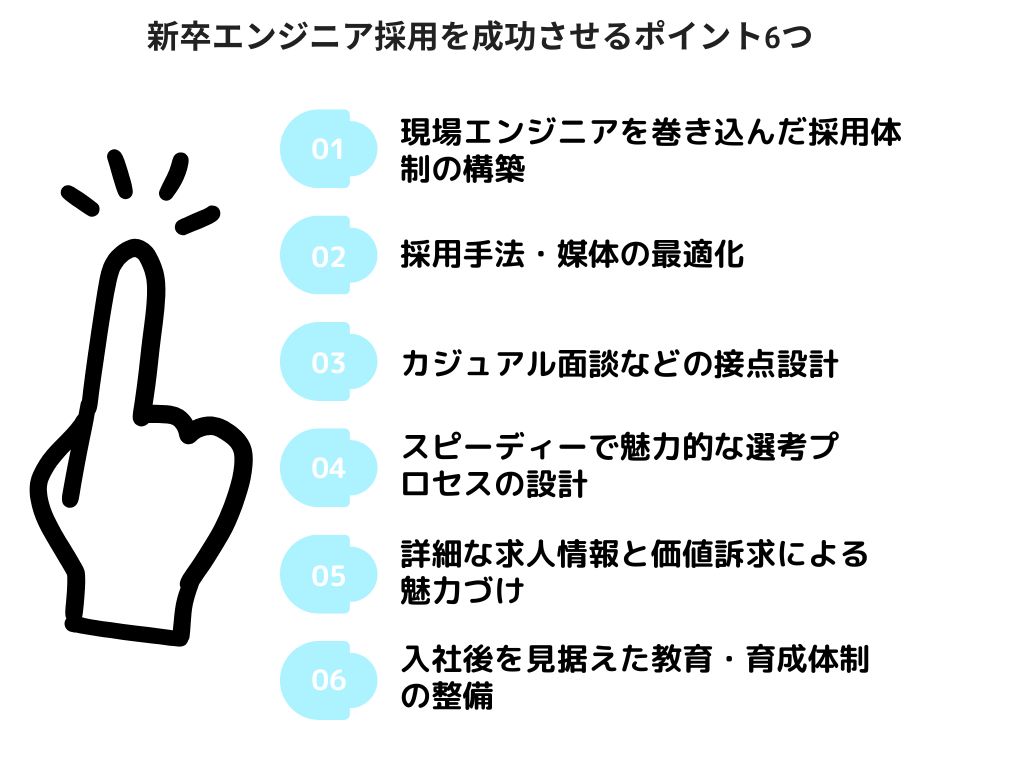

新卒エンジニア採用を成功させるポイントは?

新卒エンジニアの採用は、将来の技術力を支える重要な取り組みです。成功させるためには、採用プロセス全体を戦略的に設計し、候補者との接点や育成体制を整えることが求められます。

それぞれについて詳しく説明します。

現場エンジニアを巻き込んだ採用体制の構築

現場のエンジニアを採用プロセスに積極的に参加させることで、実務に即した評価が可能になります。技術面接やカジュアル面談に現場メンバーが関与することで、候補者のスキルや適性をより正確に見極めることができます。

現場エンジニアが採用活動に参加することで、候補者に対して企業の技術力や開発文化を直接伝えることができ、企業への理解と興味を深める効果も期待できます。

採用後のオンボーディングや育成にも現場が関与することで、スムーズな立ち上がりと早期の戦力化が実現しやすくなります。

採用手法・媒体の最適化

新卒エンジニアの採用においては、従来の求人媒体だけでなく、SNSや専門のプラットフォームを活用することで、より多くの候補者にリーチできます。

企業の魅力を効果的に伝えるために、動画やブログ、社員インタビューなど、多様なコンテンツを活用した情報発信が有効です。データ分析を活用して、各媒体の効果を測定し、採用活動のPDCAサイクルを回すことで、効率的な採用活動が可能になります。

カジュアル面談などの接点設計

候補者との早期接点を持つために、カジュアル面談や座談会、インターンシップなどの機会を設けることが効果的です。候補者は企業の雰囲気や業務内容を理解しやすくなります。

企業側も候補者の人柄や価値観を把握でき、ミスマッチの防止につながります。候補者との信頼関係を築き、内定承諾率の向上や早期離職の防止にも寄与します。

スピーディーで魅力的な選考プロセスの設計

選考プロセスのスピードは、優秀な候補者を確保する上で重要な要素です。迅速な対応やフィードバックを行うことで、候補者の志望度を維持しやすくなります。

選考中に企業の魅力や成長機会を伝えることで、候補者のモチベーションを高めることができます。選考プロセスを通じて、候補者にポジティブな体験を提供することで、企業のブランドイメージ向上にもつながります。

詳細な求人情報と価値訴求による魅力づけ

求人情報には、業務内容や求めるスキルだけでなく、企業のミッションやビジョン、働き方、成長機会などを明確に記載することが重要です。

候補者は自身のキャリアビジョンと照らし合わせて応募を検討しやすくなります。企業の独自性や強みを訴求することで、他社との差別化を図り、優秀な人材の獲得につながります。

入社後を見据えた教育・育成体制の整備

新卒エンジニアの早期戦力化には、体系的な教育・育成体制の整備が不可欠です。入社後の研修やOJT、メンター制度などを通じて、業務に必要なスキルや知識を効果的に習得させることが求められます。

キャリアパスの明確化や定期的なフィードバックを行うことで、社員の成長意欲を高め、定着率の向上にも寄与します。現場と人事が連携して育成計画を策定・実行することで、組織全体で人材育成に取り組む体制を構築できます。

新卒エンジニア採用に最適な採用手法6つ

新卒エンジニアの採用においては、従来の手法に加えて、現代の学生の志向や行動パターンに合わせた多様なアプローチが求められます。以下では、効果的な採用手法をいくつか紹介します。

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングは、企業が直接候補者にアプローチする手法で、特に新卒エンジニアの採用において効果的です。プラットフォームを活用することで、企業は自社の魅力を直接伝え、候補者との関係構築を図ることができます。

候補者のスキルや志向を深く理解し、ミスマッチのリスクを低減するのに役立ちます。

ダイレクトリクルーティングとは?最新サービス比較や費用相場も紹介!

インターンシップ

学生に実際の業務を体験させることで、企業文化や業務内容への理解を深めてもらう手法です。インターンシップを通じて学生の適性を見極め、将来的な採用につなげる戦略を取っています。

インターンシップは学生にとっても企業選びの重要な判断材料となり、双方にとって有益な取り組みとなります。

インターンシップ受け入れを完全ガイド!準備・運用の流れ、注意点などを網羅的に解説!

人材紹介

専門のエージェントを通じて候補者を紹介してもらう手法で、特に自社での採用リソースが限られている場合に有効です。人材紹介サービスを利用することで、企業は効率的に適切な人材を確保することができます。

エージェントは候補者のスキルや志向を把握しているため、企業のニーズに合った人材を紹介してもらえる可能性が高まります。

リファラル採用

既存の社員からの紹介を通じて候補者を採用する手法です。社員が自らのネットワークを活用して優秀な人材を紹介することで、企業文化に合った人材を確保しやすくなります。

紹介者である社員の責任感や候補者の企業への信頼感が高まり、定着率の向上にも寄与します。

新卒にリファラル採用は適している?メリットや運用ステップ、報酬設計についても徹底解説!

SNS採用

SNS採用は、TwitterやInstagram、LinkedInなどのソーシャルメディアを活用して候補者にアプローチする手法です。特に若年層の新卒エンジニアに対しては、SNSを通じた情報発信が効果的です。

企業の魅力や社風をSNSで発信することで、候補者の興味を引き、応募につなげることができます。

オウンドメディアリクルーティングとは?運用手順や代行企業を紹介!

企業独自の選考プロセス

企業独自の選考プロセスを設計することで、候補者の適性やスキルをより正確に評価することが可能になります。カジュアル面談やプロジェクトベースの課題を取り入れることで、候補者の実践的な能力を見極めています。

独自の選考プロセスは、候補者にとっても企業の理解を深める機会となり、ミスマッチの防止につながります。

技術力評価のための選考プロセス

先ほど紹介した 企業独自の選考プロセスについて、具体的にどのような技術力評価の方法があるのかを詳しく説明します。

- ライブコーディング・ペアプログラミング選考の導入

- ハッカソン形式の選考プロセス

- コードレビューを活用した選考方法

それぞれについて詳しく解説します。

① ライブコーディング・ペアプログラミング選考の導入

ライブコーディング選考では、候補者がリアルタイムでプログラムを実装することで、コーディングスキルや問題解決能力を評価できます。ペアプログラミング選考では、面接官や現場エンジニアと協力しながら開発を行い、チームワークやコミュニケーション能力を確認できます。

これらの手法を導入することで、技術力だけでなく、実際の開発環境での適応力や思考プロセスを見極めることが可能になります。

実際に実施している企業

- 株式会社Never

- 株式会社メルカリ

② ハッカソン形式の選考プロセス

ハッカソン形式の選考では、候補者がチームで実際の開発課題に取り組むことで、技術力や発想力、協調性を総合的に評価できます。短期間で成果を出す必要があるため、問題解決能力やリーダーシップの発揮も確認できるのが特徴です。実務に近い環境でのパフォーマンスを見極めることで、即戦力となるエンジニアの採用につなげることが可能になります。

実際に実施している企業

- BIPROGY株式会社

- 株式会社サイバーエージェント

③ コードレビューを活用した選考方法

コードレビューを活用した選考では、候補者に事前に課題を提出させ、そのコードの品質や設計力を評価します。可読性や保守性、エラーハンドリングの適切さなどを確認できるため、実際の開発業務での適応力を見極めるのに有効です。さらに、レビューを通じて技術的な議論を行うことで、候補者の思考プロセスや成長意欲も評価できます。

実際に実施している企業

- ヤフー株式会社

- 株式会社ドワンゴ

【事例3選】新卒エンジニア採用の成功事例は?

新卒エンジニア採用の成功事例について紹介します。

- Sansan株式会社

- 株式会社サイバーエージェント

- 株式会社マネーフォワード

Sansan株式会社

Sansan株式会社は、旧帝大や大学院の学生を中心に新卒エンジニアを採用していましたが、内定を出しても最終的にメガベンチャーや外資系企業などの競合企業を選ばれてしまうことが多く、内定辞退率の高さが課題でした。

同社は、候補者一人ひとりのプロフィールや志向性を徹底的に分析し、個別に合わせたスカウト文面や選考体験を提供しました。これにより、候補者が自分のキャリア志向に合った企業と感じてもらえるような体験を作り出しました。

この取り組みにより、候補者がSansan株式会社を選ぶ確率が大幅に向上し、内定承諾率を高めることに成功しました。個別のアプローチが候補者との強い結びつきを生み出し、内定辞退率を大きく改善しました。

参考:https://www.wantedly.com/hiringeek/recruit/engineer_newgrads/

株式会社サイバーエージェント

コロナ禍の影響で採用がオンライン化した結果、候補者が企業の社風や社員の雰囲気を知る機会が減少し、企業との理解を深める機会が少なくなったことが課題となっていました。

サイバーエージェントでは、候補者に対して4回のオンライン面接を実施しました。この面接回数を多くすることで、候補者が会社を十分に理解できるように工夫しました。また、同社では技術テストを行わず、「信頼できる人物であるか」「リーダーシップがあるか」「素直な人柄であるか」という人物像を重視し、候補者の伸びしろやポテンシャルを評価する仕組みを採用しました。

面接回数を増やし、多方面から候補者の適性を見極めることで、候補者に安心感を与え、企業との相性を確認する機会を増やすことができました。この取り組みにより、自社にフィットする新卒エンジニアを採用しやすくなり、内定承諾率の向上にも寄与しました。

参考:https://hypex.jp/articles/engineer-recruitment-example

株式会社マネーフォワード

優秀な人材を獲得しつつ、企業と候補者の相互理解を深め、入社後のミスマッチを防ぐことが課題でした。

マネーフォワードは、学生に自社の業務を実際に経験してもらうために長期インターンシップを導入しました。また、採用広報活動を強化し、自社のビジョンや働く環境、成長機会などを積極的に発信することで、候補者との信頼関係を築き、企業の魅力をアピールしました。学生との密なコミュニケーションを通じて、双方が納得して選考を進められる体制を整えました。

長期インターンを通じて学生が自社の業務を経験できたことにより、入社後のミスマッチが減少し、定着率が向上しました。また、採用広報活動の強化によって、自社に関心を持つ学生が増加し、質の高い新卒エンジニアを獲得することに成功しました。

参考:https://hr-media.offers.jp/articles/a_44/#h07d5b4dbb0

新卒のエンジニア採用についてよくある質問(FAQ)

最後に、新卒のエンジニア採用についてよくある質問をまとめました。

ITエンジニアの新卒の給与はいくらですか?

企業規模や業種により差はありますが、月給はおおよそ22万〜28万円程度が相場です。インフラや先端技術領域は高めの傾向があります。

新卒エンジニアにどんなキャリアパスを提示すべき?

新卒エンジニアには、実装から設計・上流工程へのステップや、スペシャリスト・マネジメントの選択肢がある明確なキャリアパスを提示すると効果的です。

自社の魅力をエンジニア学生にどう伝えるか?

技術スタックや開発環境、エンジニアの裁量、キャリアパス、技術イベント参加支援など、学生が成長をイメージしやすい要素を具体的に打ち出しましょう。

優秀なエンジニア学生を競合より早く確保するには?

採用の早期化と並行して、技術選考の柔軟化やインターンシップの受け入れ、技術発信などを通じた関係構築が重要です。エンジニア専用スカウト媒体の活用も効果的です。

まとめ

新卒エンジニアの採用は、短期的な成果を求める採用活動とは異なり、未来の中核人材を育てることを前提とした中長期的な取り組みです。即戦力にはならなくとも、育成と定着を丁寧に設計することで、企業の技術力と組織力を大きく引き上げる原動力になります。

採用成功の鍵は、学生の価値観や行動特性に寄り添いながら、適切な手法と育成環境を整えることです。現場との連携、ターゲットの拡大、媒体の選定、接点設計など、各施策を戦略的に組み合わせることで、競争の激しい市場でも一歩先を行く採用が実現できます。

変化する採用環境をチャンスに変え、次世代のエンジニア育成につなげていきましょう。

株式会社uloqo(旧PrHR)の採用代行サービスについてはこちら

「普通の運用代行」ではない、

プロフェッショナルリクルーターによるRPOサービスです。

①月額20万円~からご予算と課題に応じてカスタマイズ型でサービス提供が可能。支援後は追加費用の発生一切なし。

②累計50社取引クライアント様の契約継続率は驚異の90%超。

③あらゆる採用媒体活用実績を活かしたプランニング、実行により、採用目標達成率は87%超。

④上流工程の企画から、下流工程の実業務まで一気通貫で支援。もちろん採用広報もベーシックプランから提供可能です。

⑤独自の業界リサーチで、業界専門用語や市場におけるクライアントのポジションについて、徹底的にインプットを行います。

⑥エンジニア・データサイエンティスト・デジタルマーケター等、専門職種についてはテクノロジー領域専門のコンサルタントが担当します。

▼サービスに関するお問い合わせはこちらから

-3-1-718x404.jpg)

サービス徹底比較!料金、特徴をご紹介!.jpg)