人手不足による売り手市場化によって、各企業には採用課題が複雑化しています。そのため、

- 採用が上手くいかない原因がわからない

- 採用の課題がわからない

- 採用を成功させるための対策がわからない

という方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、本記事では「採用を難しくする要因」「課題の特定方法」「採用を成功させるための具体的なアクション」について詳しく解説します。

採用課題を解決するなら、300社以上の支援実績を誇る

uloqo(PrHR)の採用代行サービス

このような課題を抱えていませんか?

・採用活動におけるリソース不足にお悩みを抱えている

・面接や書類選考で、改善や採用広報等に手が回らない

・どうしたら採用活動がうまくいくのかよく分からない

uloqo(旧PrHR)の採用代行サービスは、結果にコミットし、採用目標達成に向けて、

あらゆる打ち手を考案・実行します。

採用戦略設計・採用広報企画・スカウト媒体・人材紹介会社・SNS等、

あらゆる採用手法の活用、候補者対応まで、採用に必要な機能を

豊富なノウハウと実績を活かし、高い品質でご提供します。

採用が難しいといえる4つの事例

採用が難しいと感じてる方は、何かしら採用活動においてつまずいているポイントがあるはずです。そもそも自社ではどのフェーズにて採用が上手くいっていいないのかを再考するために、採用でよくある失敗例をいくつか紹介いたします。

主に4つの事例が挙げられます。

| 失敗例 | 具体的な問題点 | 原因や要因の分類 | 結果的な影響 |

| 母集団形成が上手くいかない |

|

|

|

| 選考途中での辞退 |

|

|

|

| 内定辞退が多い |

|

|

|

| 入社後すぐの退職 |

|

|

|

母集団形成が上手くいかない

採用活動を開始しても応募が集まらず、そもそも選考がスタートできないというケースです。応募数が少なければ、必然的に採用は長期化し、媒体やエージェントなどの費用も膨らみます。これは「質」と「量」の両面で最適化できていないことが原因であり、結果として採用の進捗が停滞し、採用活動の効率が著しく低下します。

選考途中での辞退

書類選考を通過しても、面接前や面接後の段階で候補者から辞退されるケースです。場合によっては、連絡が取れなくなることもあります。これにより採用の歩留まりが悪化し、結果として採用が長期化・コストの増大につながります。限られたリソースが無駄になり、採用計画の見直しを迫られることになります。

内定辞退が多い

せっかく内定を出しても、候補者から辞退されることが多い状態です。通知直後の辞退に加え、内定承諾後の辞退や時間が経ってからの辞退も含まれます。これにより、採用活動を再開せざるを得なくなり、再度のコスト負担とスケジュールの遅延が発生。結果として、採用全体の戦略を再構築しなければならなくなります。

入社後すぐの退職

採用に成功しても、入社後すぐに退職されてしまうケースです。この場合、これまでにかけた採用コストや研修費用がすべて無駄になってしまいます。再度採用を始める必要があるため、もっとも費用対効果が悪く、企業にとって大きなダメージとなります。

採用が難しい外部要因とは?

採用がうまく進まない背景には、自社の努力だけでは解決できない外部要因が複数存在します。

中でも、以下の3つの観点から採用難易度の高まりを理解することが重要です。

- 市場全体の人口動態(労働人口の減少)

- 職種ごとの採用難易度(有効求人倍率)

- 採用手法の多様化による運用の複雑化

これら3つの要因が複合的に絡み合い、企業にとっての「採用の難しさ」を加速させています。まずは、それぞれの要因を具体的に見ていきましょう。

【全体】労働人口の減少

労働人口の減少は、全職種/業界を跨いだ大きなトレンドです。実際、就業者数は全体として、2000年の6446万人から2025年には6091万人にまで減少すると予測されています。

さらに、年齢構成まで深堀して情報を見ていくと、2025年度で最も多い年齢層は45〜54歳となっており、構成比率は年々上昇しています。一方、15〜34歳の構成比率は、減少しています。一般的に、企業が積極採用したい年齢は35歳以下と言われているため、多くの企業の採用ターゲット層の減少を示唆していることがわかります。

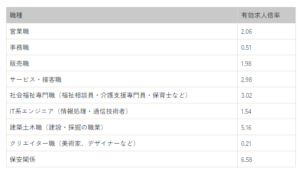

【職種別】有効求人倍率の上昇

有効求人倍率の上昇も、採用が難しくなる要因として挙げられます。有効求人倍率とは、有効求人数を有効求職者数で割ったものになります。ゆえに、有効求人倍率が高い程、求職者数よりも求人数が多いことを意味するため、採用が難しいといえます。

有効求人倍率は、職種によって数値が大きく異なるため、分析的にデータを見ていく必要があります。

出典:コラム記事_採用人事|株式会社学情|人事担当者のための総合メディアサイト

上図を参考に、職種別で有効求人倍率を見ていくと以下の分類ができます。

- 採用が難しい(3~)

社会福祉専門職、建設土木職、保安関係 - 採用がやや難しい(1~3)

営業職、販売職、サービス・接客、IT系エンジニア - 採用はそれほど難しくない(~1)

事務職、クリエイター職

有効求人倍率の高い職種を採用したいと考えている企業は、外部環境の影響で採用が難しくなってしまうと考えられます。

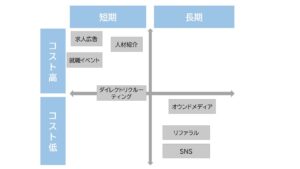

採用手法の多様化

採用手法の多様化も採用が難しくなった要因の1つといえます。採用手法の多様化に伴い2つの側面から、採用が難化しているといえます。

- 自社に最適なサービスを選択することの難しさ

- 複数サービスを使いこなすことの難しさ

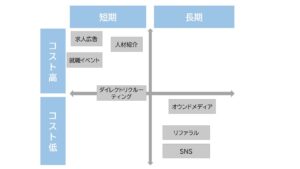

近年、採用手法は多様化しています。下図は、一般的な採用手法をマトリクス型に整理したものです。これらの採用手法は、それぞれが異なる機能を有しているため、採用手法ごとに向いている企業も異なります。ゆえに、どの採用手法が自社に最適であるか?を判断することが難しいといえます。

また、求職者は多様化した求人サービスに複数登録している場合が多いため、企業側としても採用手法を複数利用するケースが多くなります。そのため、複数のサービスを適切に使いこなすためのノウハウが必要とされるため、サービス利用の難易度が高まっているといえます。

採用が難しい内部要因は?

これまで、採用においてよくある失敗例を紹介してきましたが、これらの失敗が起こってしまう原因は何なのでしょうか?採用を難しくする要因は主に8つあります。

- 知名度が低い

- 採用ノウハウ/リソースがない

- 自社に最適な採用手法を選択できていない

- 競合と差別化できていない

- 面接官トレーニングが不十分である

- 内定者のフォローが不十分である

- 社内文化や労働環境が魅力的でない

- 昇進・キャリアパスが不明確

知名度が低い

採用がうまく進まない要因の1つは、知名度の低さです。知名度が低い理由として、「企業規模の小ささ」と「採用ブランディングの不足」が挙げられます。企業規模の小ささは短期的に改善できない要素である一方で、採用ブランディングは人事担当が取り組むことで改善可能な領域です。したがって、採用ブランディングの強化が、知名度向上のカギとなります。

採用ノウハウがない

採用活動がうまくいかないもう1つの要因は、採用ノウハウの不足です。採用は戦略の立案から、実行、選考まで多岐にわたるプロセスが必要であり、各フェーズに応じた専門的な知識が求められます。ノウハウが不足している企業では、採用の効率や質が低下し、母集団形成の失敗や歩留まりの悪化、内定辞退などが発生しやすくなります。

自社に最適な採用手法を選択できていない

数多く存在する採用手法の中から、自社に最も合った方法を選べていないことも課題です。採用手法にはそれぞれ向き・不向きがあるため、誤った選択をすると、効果的な母集団形成ができず、結果として採用の長期化やコスト増加に繋がります。採用活動の成功には、自社の状況に合った手法選定が不可欠です。

採用手法は主に以下の種類があり、4象限のマトリクスで分類ができます。ぜひ参考にしてください。

競合と差別化できていない

競合他社との明確な差別化ができていないと、求職者の関心を惹きつけることができません。特に売り手市場においては、採用競争が激化しているため、他社と同じような訴求では埋もれてしまいます。差別化には待遇面の改善だけでなく、ブランディングや訴求方法の工夫が重要となります。

面接官のトレーニングが不十分である

面接官が適切なトレーニングを受けていない場合、候補者の評価が正確に行えない、あるいは候補者の志望度を高めるコミュニケーションが取れないなどの問題が発生します。マッチ度の高い人材を逃してしまうリスクが高まり、採用成果に直結します。

内定者のフォローが不十分である

内定を出した後のフォローが不足していると、内定辞退や早期離職のリスクが高まります。本来であれば、内定者との面談、懇親会、職場見学などを通じて入社への意思を固めるプロセスが重要です。入社前からのエンゲージメント醸成が、採用成功の鍵を握ります。

社内文化や労働環境が魅力的でない

社内の雰囲気や働きやすさに課題がある場合、応募を避けられたり、面接でネガティブな印象を与える原因になります。さらに、社員の満足度が低ければ、口コミやSNSを通じて企業イメージにも影響が及びます。結果として、求職者から選ばれにくい企業になってしまうのです。

昇進・キャリアパスが不明確

求職者は、自身の成長やキャリアアップの可能性を重視しています。そのため、昇進やスキルアップに関する道筋が曖昧な企業には魅力を感じづらく、応募を敬遠されがちです。キャリアパスの提示がなければ、企業に対する信頼感も薄れ、特に優秀な人材の確保が困難になります。

採用課題の特定方法

採用がうまくいかないと感じたとき、最初にやるべきことは「感覚ではなく、構造的に課題を洗い出すこと」です。

曖昧なまま採用施策を変えてしまうと、効果が見えにくく、問題がかえって悪化するケースもあります。

ここでは、採用課題を明確に特定するための3つのステップをご紹介します。

1. 採用プロセスをフェーズごとに分解する

まずは、自社の採用活動を以下のように段階別に分解します。

- 母集団形成(求人広告・スカウトなど)

- 書類選考

- 面接・選考

- 内定出し・承諾

- 入社・定着

このように工程を可視化することで、「どの段階で問題が起きているのか」を明らかにできます。

2. データで歩留まりを可視化する

次に、各フェーズでの歩留まり(通過率)や所要期間、辞退率などの数値を出してみましょう。たとえば、

- スカウト送信数に対する応募率

- 書類通過率や面接辞退率

- 内定承諾率、入社後の定着率

このようなデータを出すことで、感覚ではなく事実に基づいた課題の絞り込みが可能になります。

3. 外部 benchmark(ベンチマーク)と比較する

最後に、他社や業界平均と比較してみましょう。

特に以下の点で差が大きければ、それが課題のヒントになります。

- 応募数が少ない → 母集団形成や認知の課題

- 面接辞退が多い → 魅力訴求や選考体験の問題

- 内定辞退が多い → オファー内容・競合との比較での弱さ

- 定着しない → 入社後フォローやミスマッチ

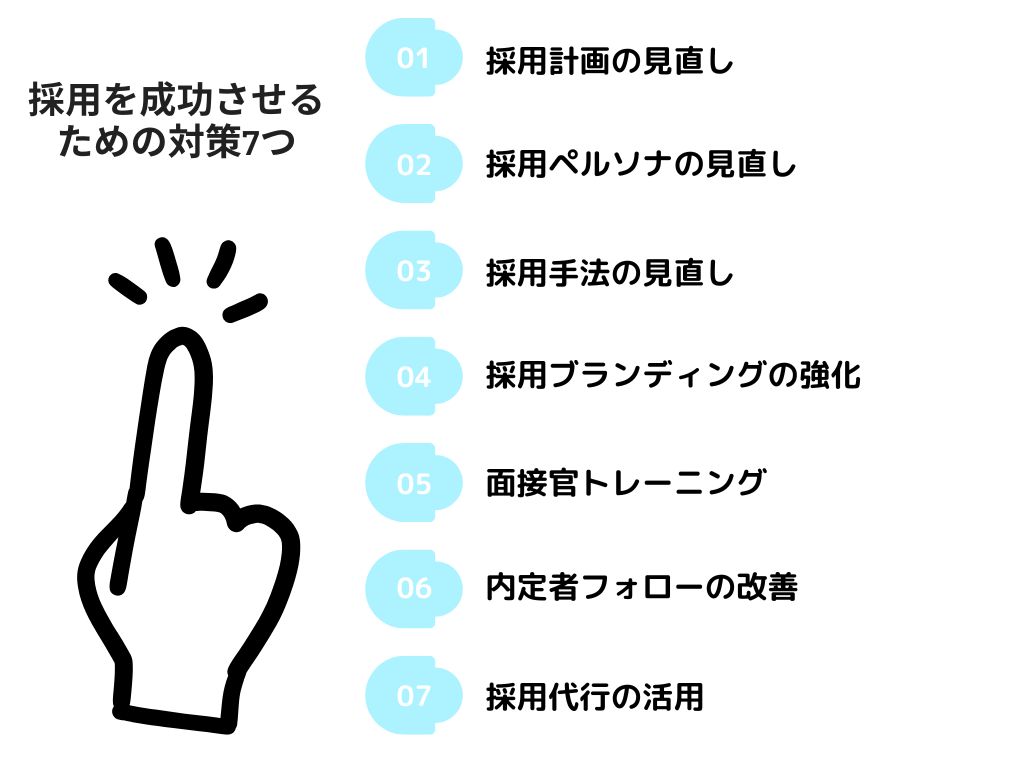

採用を成功させるための解決策は?

ここまで、採用がよくある失敗例や、上手くいっていない原因を解説してきましたが、具体的にどのようなアクションをとれば、採用を成功に導けるのか気になる方はいらっしゃるかと思います。

そこで、採用を成功させるための具体的なアクションを7つ紹介します。

それぞれについて詳しく説明します。

採用計画の見直し

採用活動の出発点は「採用計画」です。ここが曖昧だと、すべての施策に無駄やブレが生まれてしまいます。採用目標が事業方針と一致しているかを見直し、プロセスに改善余地がないかを数値で可視化しながら検討しましょう。もし自社で十分に立案できない場合は、採用代行など専門機関に外注するのも有効です。

【2024】採用代行(RPO)おすすめ15社比較!料金相場や業務も解説

採用ペルソナの見直し

採用基準の解像度を上げるためには、採用ペルソナの再設定が欠かせません。企業が本当に求める人物像を、経営層や現場メンバーとすり合わせ、さらに労働市場の実情と照らし合わせて整理することで、ミスマッチを防ぎ、より効率的な採用につながります。

採用ペルソナとは?作り方や注意点、活用事例も紹介!

採用手法の見直し

採用手法は企業ごとに最適解が異なります。求める人材に合った手法を選べていなければ、どれだけ工数をかけても成果は出ません。自社ペルソナが多く集まる媒体は何か、費用対効果はどうか、ブランドイメージにマッチしているかといった視点で見直すことが重要です。

採用ブランディングの強化

競合と差別化し、求職者に「この会社で働きたい」と思わせるためには、採用ブランディングが欠かせません。まずは採用コンセプトを見直し、その上で伝えたいメッセージを明確化し、適切な手段で発信していく必要があります。一貫性のあるブランディングは、応募数・質ともに向上させます。

【事例付】採用ブランディングとは?メリットや具体的な進め方を解説

面接官トレーニング

面接は単なる選考ではなく、企業の印象を左右する重要な接点です。面接官が適切に評価・惹きつけを行えなければ、良い人材を逃してしまうリスクがあります。研修やロールプレイングなどを通じて、面接スキルや公平な判断力を高めていきましょう。

【事例付】面接官トレーニングの目的と方法4選!メリットやポイントを解説

内定者フォローの改善

内定を出した後の対応が不十分だと、辞退や早期離職につながります。職場見学、面談、内定者交流会などを通じて入社イメージを高め、定期的な連絡で不安を解消することが重要です。入社までの時間を「放置せず、つながり続ける」ことがカギです。

採用代行の活用

採用リソースが不足している場合や、ノウハウが社内にない場合は、採用代行(RPO)を活用するのも戦略の一つです。専門家による採用業務の支援を受けることで、費用対効果の高い採用活動が可能になります。計画立案から実行まで丸ごと委託できるため、特に中小企業には有効です。

【2024】採用代行(RPO)おすすめ15社比較!料金相場や業務も解説

採用が難しい場合に頼るべき外部のプロフェッショナル

採用活動が難航する場合、自社だけで全ての課題を解決しようとするのは非効率的です。このような場合には、採用に関する専門知識と経験を持つ外部のプロフェッショナルに頼ることが解決の鍵となります。採用活動の効率化や成功率向上のために、「採用代行」「採用コンサルティング」「人材紹介会社」という3つのサービスを上手に活用する方法について詳しく解説します。

| 目的 | 主な特徴 | 活用シーン | |

| 採用代行 | 採用業務の効率化とリソースの最適化 | 求人広告作成、応募者対応、採用データ分析など、採用業務全般をサポート | 大量採用が必要な場合、社内リソースが不足している場合 |

| 採用コンサルティング | 採用戦略の立案と採用課題の解決 | 採用戦略の提案、採用ブランディングの構築、プロセスの最適化 | 採用全体の見直し、特定の課題を解決したい場合 |

| 人材紹介会社 | 即戦力人材の迅速な確保 | 人材データベース活用、ヘッドハンティング、条件交渉やフォローアップ | 専門的スキルが必要なポジションの採用、採用手間を軽減したい場合 |

採用代行(RPO: Recruitment Process Outsourcing)

採用代行とは、企業の採用活動の一部または全部を外部の専門業者が代行するサービスです。求人広告の作成や運用、応募者との連絡、スクリーニング、面接スケジュールの調整、採用データの分析など、採用活動全般を幅広くサポートします。特に、大量採用が必要な企業や採用の専門知識を持たない企業にとっては、採用代行の活用が非常に効果的です。また、採用代行企業は最新の採用市場の動向やデジタルツールの活用ノウハウを持っており、効率的な採用活動を実現するための重要なパートナーとなります。

【2025年版|厳選12社】採用代行(RPO)サービス徹底比較!料金、特徴をご紹介!

採用コンサルティング

採用コンサルティングは、企業が抱える採用課題を解決するための戦略的な提案を行うサービスです。採用コンサルタントは、企業の現状を詳しく分析し、採用戦略の立案やプロセスの改善、採用ブランディングの構築などを支援します。例えば、採用ターゲットに対する魅力的な求人内容の作成や、競合他社との差別化を図るための施策を提案することが一般的です。さらに、企業独自の文化や目標に合わせて採用プロセスを最適化し、長期的な採用成功につなげる役割を果たします。採用活動全体を根本的に見直したい場合や、特定の採用課題を解決したい場合に適しています。

採用コンサルティングとは? サービス内容や費用、選定ポイントまで徹底解説!

人材紹介会社

人材紹介会社は、企業が求めるスキルや経験を持つ候補者を迅速に紹介するサービスを提供します。特に、専門的なスキルや経験が必要なポジションの採用では、候補者とのマッチングに強みを発揮します。人材紹介会社は、大規模な人材データベースを活用し、企業の要件に最適な候補者を見つけるだけでなく、ヘッドハンティングによる優秀な人材の発掘も行います。また、候補者との条件交渉や面接スケジュールの調整、入社後のフォローアップまで一貫してサポートを提供します。特定分野の人材を迅速に確保したい場合や、採用活動における手間を軽減したい場合に非常に有効です。

採用代行と人材紹介の違いとは?それぞれの料金体系や適した企業を解説!

採用成功を成し遂げた3つの企業事例

抽象的な解決策を提示されただけでは、具体的にどのように採用が成功するのかイメージできない方はいらっしゃるかと思います。そこで、採用成功を成し遂げた企業事例をいくつか紹介します。

株式会社SHIFT

1点目は、株式会社SHIFTの事例です。当該企業は、ソフトウェアテストの支援を主な主力事業としており、ビジネスモデルの性質上、採用人数が経営における重要なKPIとなっています。そのため、目標採用人数を2000人/年として掲げています。しかし、IT採用の人材競争が激化しているという背景から、採用数を増加させることは難易度の高い課題となっていました。

とりわけ、優秀な人材は転職市場においてすぐに転職先が見つかってしまうため、既存の選考フローだと採用スピードに問題がありました。選考期間が長いとその分、優秀な人材を逃し機会損失になります。そこで同社では、採用スピードという問題を解決するために、採用サイクルの短縮を行っています。「超高速採用」により、3〜4日で内定を出すという選考プロセスを組んでいます。

具体的には、以下のプロセスを取っています。

- 面接を1回行い、動画を撮影する

- その動画を候補者が配属されるであろう部署の社員が見て、採用可否を決定

また、録画した動画を基に複数の部門の担当者が閲覧し、判断する形式を取っているため、個人の印象に依存しません。個人の認知バイアスを取り払うことによって、採用の精度を高められ、ミスマッチを減らすことに繋がっているのです。

出典:SHIFTの人事戦略 内定まで最短3日の「超高速採用」と「人本位の経営」を両立

アクセンチュア株式会社

引用:https://www.accenture.com/jp-ja/about/company/japan

2点目は、アクセンチュア株式会社の事例です。同社では、第二新卒採用において、エージェント採用の比率が高い状況にありました。そこで、人材紹介における採用のコスト改善が課題となりました。

同社では、従来からエージェントから伝授されていたノウハウに疑念を持ち、独自で求職者の行動履歴を追い、分析を行いました。具体的には、第二新卒の求職者が応募に至るまでの行動を分析しています。

分析の結果として、スカウトメールの方が、媒体記事やバナー広告の出向よりもROIが高いことが判明しています。この結果を基にしてアプローチ方法を変えることで、1人辺りの採用にかかるコストを半分近くまで下げることに成功しています。

出典:アナリティクスを活用したダイレクトソーシングの強化|採用効率を高めるためにアクセンチュア佐藤氏が進めた採用改革とは?

株式会社サイバーエージェント

画像元:https://www.cyberagent.co.jp/

3点目の事例は、株式会社サイバーエージェントです。採用ブランディングおよび採用戦略の設計に、アンケートリサーチを活用して、求職者の関心を集める採用活動を行っています。

アンケートリサーチでは、応募者に対するヒアリングだけでなく、一般の学生を対象としたリサーチで、そこから採用ブランディングに用いる発信手段を定めています。

実際に、株式会社サイバーエージェントでは、「クリエイター交流会」などのイベント開催や職種ごとのインターンシップ、現場で働く社員の方のインタビュー記事の発信など、求職者の求める情報や経験に応える採用活動を多岐に渡り実施しています。

そうしたイベントや発信を通して、自社の理念や社風を伝えることで、就職活動における人気を保っています。

出典:サイバーエージェントの新卒採用戦略に迫る|成功を支えるリサーチの重要性

「採用 難しい」についてよくある質問(FAQ)

最後に、「採用 難しい」についてよくある質問をまとめました。

求人を出しても応募が全然来ないのはなぜ?

ターゲットとのミスマッチ、求人内容の魅力不足、掲載チャネルの選定ミスなどが主な原因です。

自社の魅力をどう伝えれば応募が増えるのか?

働く人の声やキャリアパス、社風が伝わる具体的な情報を発信し、「この会社で働く意味」を明確に示すことが効果的です。

若手人材の採用が特に難しく感じるのはなぜ?

若手層は選択肢が多く、企業のビジョンや成長環境を重視する傾向があるため、訴求内容と接点づくりがより重要になります。

内定辞退が多いのはどうして?防ぐには?

他社との比較で魅力が劣る、選考過程で熱意が伝わらないなどが要因です。選考中のフォローや早期の企業理解がカギになります。

ミスマッチを防ぐために何をすべきか?

ペルソナ設計を明確にし、求める人物像と求人情報の整合性を高めることが重要です。面接では志向や価値観のすり合わせも忘れずに。

まとめ

本記事では

- 採用が上手くいかない原因がわからない

- 採用の課題がわからない

- 採用を成功させるための対策がわからない

という方に向けて「採用が難しい要因」「採用を成功させるための具体的なアクション」を解説しました。

ぜひ参考にしてください。

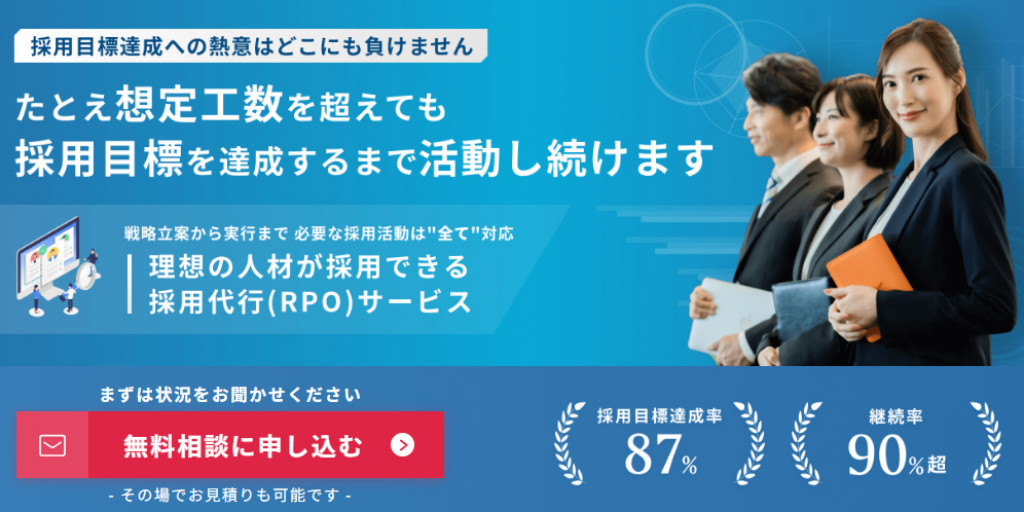

採用代行が難しいと感じている方は株式会社uloqo(旧株式会社プロジェクトHRソリューションズ)お任せください!

「普通の運用代行」ではない、

プロフェッショナルリクルーターによるRPOサービスです。

①月額20万円~からご予算と課題に応じてカスタマイズ型でサービス提供が可能。支援後は追加費用の発生一切なし。

②累計50社取引クライアント様の契約継続率は驚異の90%超。

③あらゆる採用媒体活用実績を活かしたプランニング、実行により、採用目標達成率は87%超。

④上流工程の企画から、下流工程の実業務まで一気通貫で支援。もちろん採用広報もベーシックプランから提供可能です。

⑤独自の業界リサーチで、業界専門用語や市場におけるクライアントのポジションについて、徹底的にインプットを行います。

⑥エンジニア・データサイエンティスト・デジタルマーケター等、専門職種についてはテクノロジー領域専門のコンサルタントが担当します。

▼サービスに関するお問い合わせはこちらから

サービス徹底比較!料金、特徴をご紹介!.jpg)