企業の採用活動において、長期インターンシップの導入が注目を集めています。従来の採用手法と比べ、長期的な視点で人材を見極められることから、多くの企業が戦略的な取り組みとして位置づけるようになってきました。実際に導入している企業からは、単なる採用手法の一つではなく、組織全体の成長にも寄与する施策として評価する声が上がっています。

一方で、「具体的なメリットってあるの?」「学生を雇うなんて事前活動?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで本記事では、企業が長期インターンシップを導入することで得られるメリットと、実施における重要なポイントについて解説していきます。

人材採用の新たな可能性を探る上で、ぜひ参考にしてください。

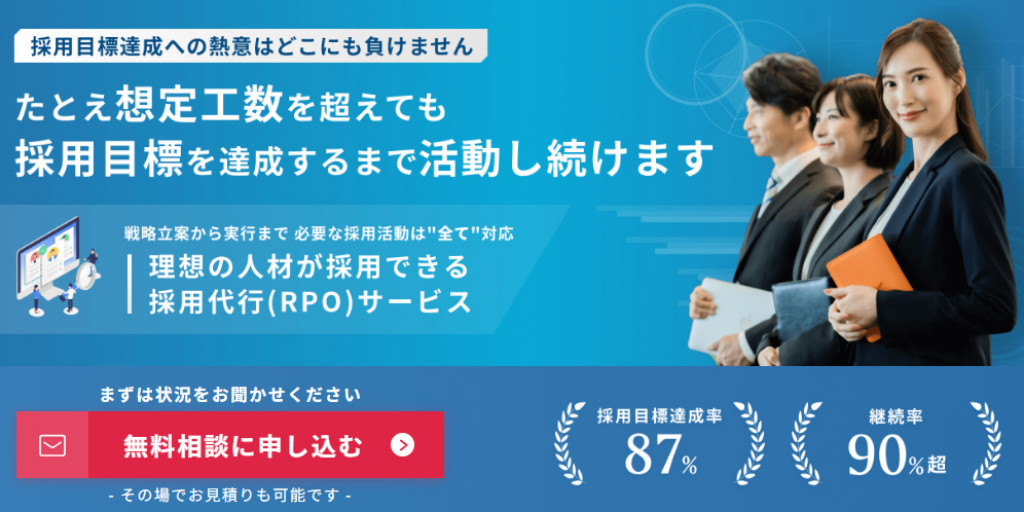

採用課題を解決するなら、300社以上の支援実績を誇る

uloqo(PrHR)の採用代行サービス

このような課題を抱えていませんか?

・採用活動におけるリソース不足にお悩みを抱えている

・面接や書類選考で、改善や採用広報等に手が回らない

・どうしたら採用活動がうまくいくのかよく分からない

uloqo(旧PrHR)の採用代行サービスは、結果にコミットし、採用目標達成に向けて、

あらゆる打ち手を考案・実行します。

採用戦略設計・採用広報企画・スカウト媒体・人材紹介会社・SNS等、

あらゆる採用手法の活用、候補者対応まで、採用に必要な機能を

豊富なノウハウと実績を活かし、高い品質でご提供します。

長期インターンの基本理解

長期インターンは、学生が一定期間企業に関わることで双方に多くの利点をもたらす制度です。

長期インターンの特徴について以下のような流れで解説していきます、

- 長期インターンとは何か

- 短期インターンとの違い

- アルバイトとの違い

- 企業が求めるインターンシップの目的

長期インターンとは何か

長期インターンシップは、数カ月から1年以上の期間にわたり、学生が企業の実務に携わる制度です。一時的な職業体験とは異なり、企業の一員として実践的な業務に従事することで、学生と企業の双方が深い関係性を築くことができます。

企業にとっては、人材の潜在能力や組織への適合性を見極める貴重な機会となります。

企業が求めるインターンシップの目的

長期インターンシップの導入は、優秀な人材の早期確保という側面にとどまりません。

企業文化への理解促進や、実践的なスキル習得の機会提供など、複合的な効果が期待できます。さらに、組織の活性化や若手育成の環境整備にも効果を発揮し、中長期的な採用戦略の要となっています。

短期インターンとの違い

1日から1週間程度で完結する短期インターンと比較すると、長期インターンシップでは実務経験の蓄積や具体的なスキル習得が可能です。業務体験や企業理解にとどまらず、より実践的な経験を通じて、企業と学生双方が互いの価値観や適性を確認できます。

そのため、企業側には体系的なプログラム設計と運営体制の整備が求められます。

アルバイトとの違い

長期インターンシップは、単なる労働力の提供とは一線を画します。アルバイトが定型業務の遂行を主とするのに対し、インターンシップでは主体的な業務への関与が求められます。

企業側は人材育成の視点から関与し、インターン生は実践的なビジネススキルを習得できる環境で経験を積むことができます。また、将来のキャリアを見据えた相互理解の機会としても機能します。

アルバイト・パート採用基準の設定方法とは?書類選考・面接時の具体例を交えてご紹介します!

長期インターンシップを導入する企業が増えている背景

近年、多くの企業が長期インターンシップを積極的に導入しています。その背景には、採用市場の変化や企業の人材戦略における新しいニーズが存在します。

- 優秀な人材の早期獲得が必要である

- 採用ミスマッチを減らす必要性がある

以下では、具体的な要因を解説します。

優秀な人材の早期獲得が必要である

労働人口の減少や人材獲得競争の激化により、優秀な若手人材をいち早く確保することが企業の課題となっています。長期インターンシップは、学生のスキルや適性をじっくりと見極め、将来的な採用につなげられる効果的な方法です。

採用ミスマッチを減らす必要性がある

長期インターンシップでは、学生を長期間観察することで、その能力やカルチャーフィットを深く理解できます。この結果、採用後のミスマッチを減らすことが可能です。

採用ミスマッチの原因と対策は?成功事例から学ぶポイントを解説!

長期インターンを導入することの主なメリットとは?

長期インターンを導入することで得られる以下のメリットについて詳しく解説していきます。

優秀な人材の早期確保

長期インターンを通じて、企業は優秀な人材を他社に先駆けて確保することが可能です。

- 採用コストの削減

- 質の高い母集団形成

これらの、優秀な人材の早期確保する方法を解説します。

採用コストの削減

通常の採用活動に比べて、インターン期間中に学生の能力や適性を把握できるため、選考の効率が向上します。これにより、採用ミスマッチのリスクが減少し、結果的に採用コストの削減につながります。

質の高い母集団形成

長期インターンを実施することで、業務内容や企業文化に興味を持つ学生を集めやすくなります。これにより、企業に適した人材を効率よく確保できる環境が整います。

新卒母集団形成の9つの方法|成功ポイントや形成ステップを解説

業務効率の向上

長期インターンシップ生は、計画的な育成プログラムを経て実務に携わることで、組織の実質的な戦力として機能します。特に、デジタルスキルやクリエイティブな発想力を活かせる領域では、従来の業務プロセスに新しい視点や手法を取り入れることで、業務効率の向上に貢献します。また、日常的な業務サポートを通じて正社員の業務負荷を軽減し、より戦略的な課題への注力を可能にします。

これらの効果は、単なる人員補強以上の価値を組織にもたらします。インターンシップ生の存在が、業務の可視化や標準化を促進し、結果として組織全体の生産性向上につながるケースも少なくありません。さらに、若い世代特有の柔軟な発想や行動力が、業務改善のきっかけを生み出すことも期待できます。

■業務効率化について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください!

採用業務効率化9つの方法|自動化ツールやAIについて紹介!

社員の教育・育成環境の整備

インターンシップ生の受け入れは、組織の教育力向上に大きく寄与します。若手社員がメンターとして指導経験を積むことで、自身のマネジメントスキルや専門知識の体系化が進み、キャリア成長の機会となります。また、教育プログラムの整備や知識の体系化を進める契機となり、結果として組織全体の教育体制が強化されます。

企業文化や職場環境の改善

学生との日常的な交流は、組織に新しい視点や発想をもたらし、企業文化の進化を促進します。

既存の業務プロセスや組織文化に対して、外部からの新鮮な視点による気づきが得られることで、より効率的で創造的な職場環境の構築が可能になります。また、世代を超えたコミュニケーションを通じて、組織の活性化や多様性の促進にも効果を発揮します。

このような文化的な変革は、従業員のモチベーション向上や、より開放的なコミュニケーション環境の構築にもつながります。結果として、イノベーションを生み出しやすい組織風土の醸成や、社員の自発的な成長を促す環境づくりが実現します。

フレッシュな視点の導入

長期インターンシップ生は、既存の枠組みにとらわれない柔軟な発想で業務に取り組みます。デジタルネイティブ世代ならではの視点や、最新のトレンドに関する知見は、企業の変革や競争力強化における重要な要素となります。特に、顧客視点での製品開発やサービス改善において、その効果は顕著です。

また、若い世代との協働は、組織全体のデジタルリテラシー向上や、新しい働き方への適応を促進する効果もあります。このような相互作用を通じて、組織の革新性や市場対応力が強化され、持続的な成長基盤の構築につながります。

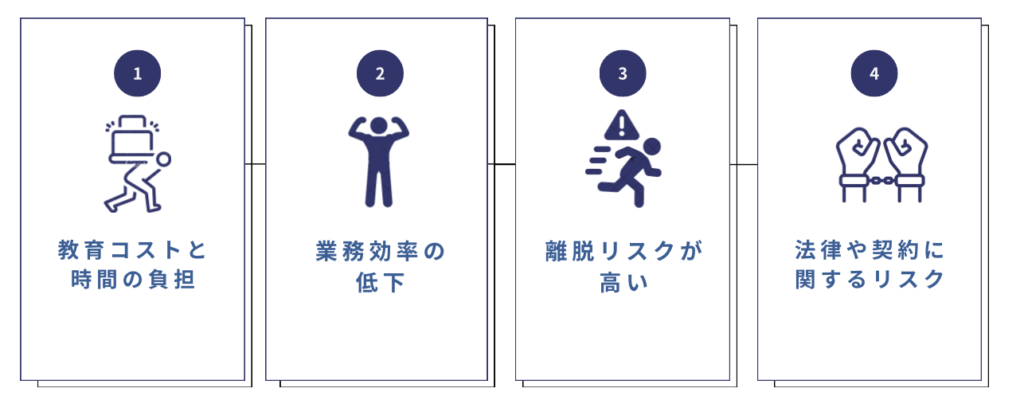

長期インターンを導入する主な4つのデメリットとは?

多くの導入メリットを有する長期インターンシップは、企業の人材戦略において大きな可能性を秘めていますが、一方でいくつかのデメリットも存在します。

ここでは、企業が直面する可能性のある以下の主要な課題について、その影響と対応の観点から詳しく解説していきます。

教育コストと時間の負担

長期インターンシップの導入において、最も直接的な課題となるのが教育コストと時間の投資です。インターンシップ生の受け入れには、体系的な教育プログラムの整備から日常的な指導まで、組織全体での取り組みが必要となります。特に導入初期では、既存の業務フローの見直しや、教育担当者の育成など、予想以上の準備工数が発生することがあります。

また、教育効果が現れるまでには一定期間を要するため、短期的には組織の生産性低下を招く可能性があります。教育担当となる社員の業務負荷が増加し、本来の業務遂行に影響が出ることも懸念されます。さらに、インターンシップ生が十分なスキルを習得する前にプログラムが終了してしまうケースもあり、投資対効果の観点で課題となることがあります。

業務効率の低下

業務効率の観点では、インターンシップ生の習熟度に応じた段階的な業務移管が必要となります。初期段階では、基本的な業務でもミスが発生しやすく、それをフォローする社員の負担が増加する傾向にあります。特に、専門性の高い業務や重要度の高いプロジェクトでは、インターンシップ生の関与が限定的にならざるを得ず、効果的な実務経験の機会提供が難しくなることもあります。

また、インターンシップ生の受け入れに伴い、業務プロセスの見直しや手順書の整備が必要となることもあります。これらの準備作業自体が一時的な業務効率の低下を招く要因となり得ます。さらに、チーム内のコミュニケーションコストが増加し、意思決定のスピードが低下する可能性もあります。

離脱リスクが高い

長期インターンシップにおける重要な課題の一つが、人材の定着に関するリスクです。インターンシップ期間中に専門スキルや業務知識を習得した学生が、最終的に他社への就職を選択するケースは少なくありません。この場合、教育投資が実質的な損失となり、組織のモチベーションにも影響を与える可能性があります。

また、インターンシップ生の期待と実際の業務内容にギャップが生じ、プログラムの途中で離脱するケースもあります。このような事態は、業務計画の変更を余儀なくされるだけでなく、チーム全体のパフォーマンスにも影響を及ぼす可能性があります。さらに、定期的な採用につながらない状況が続くと、プログラム自体の存続が問われることにもなりかねません。

法律や契約に関するリスク

法務面では、インターンシップ生の労働者性の判断と適切な処遇の設計が重要な課題となります。実質的な労働を伴う場合、労働関連法規の遵守が必要となり、給与体系や社会保険の適用などについて慎重な検討が求められます。また、企業秘密の取り扱いや知的財産権の帰属など、法的な整理が必要な事項も多岐にわたります。

さらに、教育プログラムとしての実効性を担保しながら、適切な報酬設計を行う必要があります。不適切な運用は、労働基準監督署からの指摘や、社会的な評価の低下につながるリスクがあります。また、インターンシップ生の安全管理や健康管理についても、企業として万全の体制を整える必要があります。

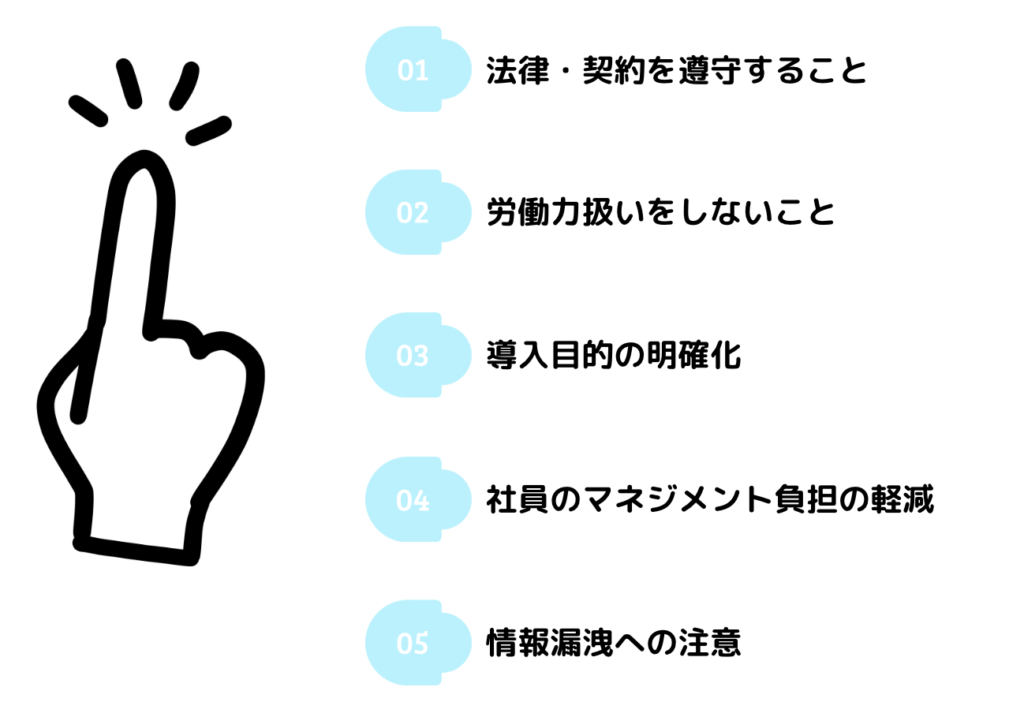

長期インターン導入における注意点5つ

長期インターンの導入には実はいくつかの注意点も存在します。

主要な以下の5つの注意点について詳しく解説していきます。

法律・契約を遵守すること

長期インターンを導入する際は、法律を遵守し、適切な契約を締結することが最も重要です。

まず、インターン生が実際に業務に従事し、報酬を受け取る場合、そのインターン生は労働基準法上の「労働者」と見なされる可能性があります。

この場合、企業は労働契約書を作成し、以下の内容を明記する必要があります。

- 勤務時間:1日の労働時間や週の勤務日数を具体的に設定

- 賃金:時給や月給、支払い方法などを明示。最低賃金法の基準を満たす必要があります。

- 雇用期間:開始日と終了日をはっきりさせることで、契約上のトラブルを防ぎます

また、無償で長期インターンを実施する場合でも、労働基準法の適用を免れるわけではありません。インターンの実態が労働と判断されると、法律違反となる可能性があります。

労働力扱いをしないこと

学生を労働力として扱うと、法的なリスクやモチベーションの低下を招く恐れがあります。適切な範囲で教育的な要素を重視し、学生が学びながら業務を行える環境を提供することが重要です。

導入目的の明確化

長期インターンを成功させるためには、企業が何を目指して導入するのかを明確にする必要があります。採用活動の補完、社員教育、または新規事業への貢献など、目的に応じて計画を立てることで、より効果的な取り組みが可能となります。

社員のマネジメント負担の軽減

インターン生を受け入れることで発生する社員のマネジメント負担を軽減する仕組み作りが必要です。

その手法を、

- メンター制度の導入

- 業務分担の明確化

これらに分けて解説します。

メンター制度の導入

社員一人に負担が集中しないよう、メンターを設けることで、効率的かつ効果的な指導体制を整備できます。メンターはインターン生にとっても相談しやすい存在となり、学びの質を高めることができます。

業務分担の明確化

インターン生に割り当てる業務と社員が担う業務を明確に区分することで、混乱を防ぎます。具体的な業務内容を事前に決定し、定期的な進捗確認を行うことが推奨されます。

情報漏洩への注意

インターン生に業務を任せる際には、企業情報の取り扱いについて十分な教育を行う必要があります。秘密保持契約(NDA)を結ぶことや、取り扱う情報の範囲を制限することも重要です。

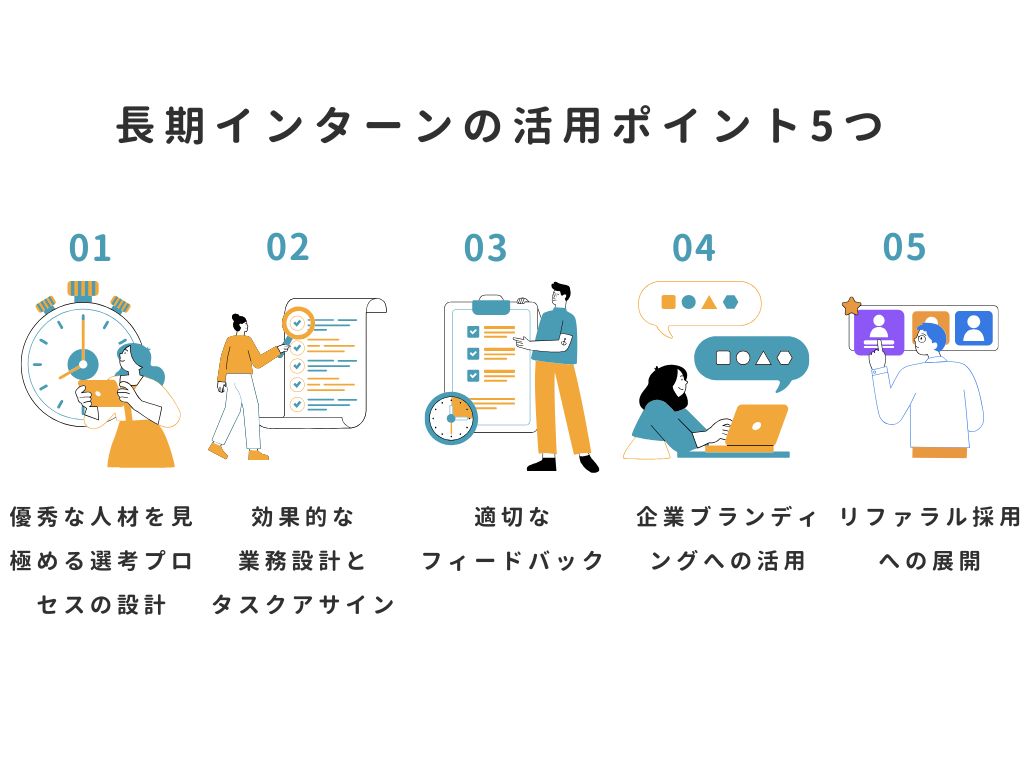

長期インターンの活用ポイント5つ

長期インターンを効果的に活用するためには、採用活動だけでなく、組織の活性化や企業ブランディングの観点から戦略的に運用することが重要です。

それぞれについて詳しく解説します。

優秀な人材を見極める選考プロセスの設計

学生のスキルやコミュニケーション能力、問題解決スキルを選考時に見極めましょう。履歴書や学業成績だけではなく、学生のポテンシャルや柔軟性に注目することが大切です。

また、面接を通じて、学生が企業のミッションや価値観に共感し、職場環境に馴染めるかを確認します。

効果的な業務設計とタスクアサイン

学生が挑戦しながらスキルを伸ばせるよう、適切な業務を任せます。例えば、マーケティングではSNS運用や市場調査、エンジニアリングでは実際のプロジェクトの一部を担当させるなど、実践的な経験を提供しましょう。

また、タスク管理ツール(例:Trello、Asana)を使って業務の進捗を可視化し、定期的に状況を確認する仕組みを整えます。学生も自身の成長を実感しやすくなります。

適切なフィードバックでモチベーションを維持

インターン生が達成した成果を具体的に評価し、努力を認める言葉を伝えます。

改善が必要な点は建設的なフィードバックとして伝え、成長のための目標設定をサポートします。

企業ブランディングへの活用

フレキシブルな勤務体系やキャリア形成を意識したプログラム設計で、学生が働きやすい環境を提供します。明確な目的や期待値を共有することで、学生からの信頼感を得られます。

また、学生がインターンで得た良い経験をSNSや口コミで広げるようサポートします。このような声は、他の学生への企業の魅力的なアピールとなります。

リファラル採用への展開

インターン経験者が企業の「アンバサダー」として同世代に企業の魅力を伝える仕組みを整え、質の高いリファラル採用につなげましょう。

リファラル採用とは?導入のメリットや成功のポイントを徹底解説

長期インターンシップの成功事例:企業の取り組みから学ぶ

サイバーエージェント(IT・インターネット業界)

出典:)株式会社サイバーエージェント

サイバーエージェントでは、学生が実際のプロジェクトに参加する長期インターンプログラムを導入。広告運用やデータ分析、プロダクト開発といった実務経験を通じて、スキルを磨く機会を提供しています。

特に、自社の広告運用プラットフォームに関わるプロジェクトでは、インターン生の提案が実際に採用されることもあります。

インターン生がそのまま新卒採用につながるケースが多く、業務への適応もスムーズで即戦力として活躍しています。

リクルートホールディングス(人材・情報サービス)

出典:)株式会社リクルート

リクルートでは、学生が実際の事業戦略やマーケティングプロジェクトに参加するプログラムを実施。

特に、営業やマーケティングの実務を経験する機会を提供し、学生にビジネスの現場感覚を養わせています。

プログラムを通じて多くの学生がリクルートに新卒で入社。業務への理解が深い状態でスタートするため、活躍までの期間が短縮されています。

デンソー(製造業)

出典:)株式会社デンソー

デンソーでは、理系学生を対象にした長期インターンシップを実施。エンジニアリングプロジェクトに参加する機会を提供し、製造現場での実務を体験させています。

また、技術研究や開発チームに配属されるケースもあり、最先端技術に触れることができます。

長期インターン経験者の採用後の定着率が向上し、現場の技術力向上にもつながっています。

メルカリ( IT・スタートアップ)

出典:)株式会社メルカリ

メルカリでは、エンジニアリングやデータサイエンスを中心とした長期インターンシップを実施。学生は実際のプロダクト開発に携わり、プログラミングスキルやチームでの開発能力を磨きます。

インターン生の多くが卒業後もメルカリに残り、新規サービスの開発や既存サービスの改善に貢献しています。

長期インターンについてよくある質問(FAQ)

長期インターンについてよくある質問をまとめました。

長期インターンを通じて中長期的な人材戦略にどう活かせる?

インターン生が卒業後に幹部候補として活躍できるように、段階的に裁量のある業務を任せることで、企業文化を深く理解した将来の中核人材を育成できます。

地方や中小企業でも長期インターンは導入すべき?

大企業よりも学生との距離が近く、実務を直接経験させやすいという特徴があります。

そのため、現場解像度が向上し学生の満足度も高くなりやすくなるため、認知拡大や地域との接点強化にもつながります。

採用直結型でない長期インターンの導入価値とは?

採用に直結しなくても、学生からのフィードバックや行動分析を通じて、自社の受け入れ体制や育成スキルの改善点を把握する手段となります。

そのため採用直結でなくても、長期インターンに導入価値はあります。

まとめ

長期インターンは、採用活動の新しい形として企業に多大な可能性をもたらします。優秀な人材の確保、職場環境の改善、社員教育の促進など、導入することで得られるメリットは多岐にわたります。ただし、効果を最大化するためには、課題への対処や適切な運用方法の構築が不可欠です。さらに、成功事例やグローバルな視点を参考にすることで、より効果的な活用方法を見出すことができます。長期インターンを戦略的に取り入れることで、企業の成長を促進し、次世代を担う優秀な人材を育成する土台を築いていきましょう。

長期インターンシップのよくある後悔10選|成功するためのポイントを徹底解説|エイドインターン

uloqo(旧PrHR)の採用代行サービスについてはこちら

「普通の運用代行」ではない、

プロフェッショナルリクルーターによるRPOサービスです。

①月額20万円~からご予算と課題に応じてカスタマイズ型でサービス提供が可能。支援後は追加費用の発生一切なし。

②累計50社取引クライアント様の契約継続率は驚異の90%超。

③あらゆる採用媒体活用実績を活かしたプランニング、実行により、採用目標達成率は87%超。

④上流工程の企画から、下流工程の実業務まで一気通貫で支援。もちろん採用広報もベーシックプランから提供可能です。

⑤独自の業界リサーチで、業界専門用語や市場におけるクライアントのポジションについて、徹底的にインプットを行います。

⑥エンジニア・データサイエンティスト・デジタルマーケター等、専門職種についてはテクノロジー領域専門のコンサルタントが担当します。

▼サービスに関するお問い合わせはこちらから

サービス徹底比較!料金、特徴をご紹介!.jpg)