近年、採用活動の早期化、複雑化が加速しています。

採用活動は企業の経営戦略に大きく影響するからこそ、その効率化・確実化がより一層求められるでしょう。

そこで重要となるのが、採用活動の道筋を定める「採用計画」です。

企業の採用担当者の中には、

- 採用計画がうまく立てられない

- 採用計画を見直したいが、その方法がわからない

など、採用計画について悩む方も多いと思います。

本記事では、採用計画の正しい立て方やそのポイントについて、徹底解説します。

採用課題を解決するなら、300社以上の支援実績を誇る

uloqo(PrHR)の採用代行サービス

このような課題を抱えていませんか?

・採用活動におけるリソース不足にお悩みを抱えている

・面接や書類選考で、改善や採用広報等に手が回らない

・どうしたら採用活動がうまくいくのかよく分からない

uloqo(旧PrHR)の採用代行サービスは、結果にコミットし、採用目標達成に向けて、

あらゆる打ち手を考案・実行します。

採用戦略設計・採用広報企画・スカウト媒体・人材紹介会社・SNS等、

あらゆる採用手法の活用、候補者対応まで、採用に必要な機能を

豊富なノウハウと実績を活かし、高い品質でご提供します。

採用計画とは?

そもそも採用計画とは、採用活動の道筋や目的を示す計画のことで、今後の採用活動・人材配置の指針となるものです。

企業の成功には、適切な人材の選択と適切なポジションへの配置が不可欠です。経営方針や事業計画に基づいて、合理的にこれらの決定を行う必要があります。

そのため、人事担当者は経営方針や事業計画を把握した上で、

- なぜ採用活動を行うのか

- いつまでに何人採用するのか

- どのような方法で採用するのか

- どの部署にどのような人材が必要なのか

- どのような雇用形態で採用するのか

を明らかにした、採用活動の方向性を示す計画を立案する必要があります。

採用市場の今

少子高齢化の進行に伴い、労働可能な人口が減少しています。

この状況下では、採用市場は非常に競争が激しく、多くの企業が人材確保に苦労しています。求人広告を出しても応募が得られない状況が続き、優秀な人材不足が企業の業績向上の障害となっています。

さらに、中小企業は特に採用が困難な状況にあります。大手企業と比較すると知名度が低く、また魅力的な雇用条件を提示することが難しいため、応募者が集まりにくい状況にあります。

中小企業が何も計画せずに単純に採用活動を進めると、望む人材を効果的に採用することが非常に困難であると言えます。現在の人手不足の状況下で、採用計画を策定し、競合他社との違いを明確にすることが重要です。

計画を立てるべき3つの理由

なぜ、採用計画を立てる必要があるのでしょうか?

その大きな理由は以下の3つです。

- 欲しい人材を確実に採用するため

- 採用活動に関する認識を共有するため

- 採用活動を見直す基準となるため

それぞれについて詳しく解説します。

欲しい人材を確実に採用するため

採用計画を立てることは、採用活動の確実性を高めます。

やみくもに採用活動を行ってしまうと、

- 欲しい人材が明確になっていない

- 採用方法が欲しい人材とマッチしていない

などの原因から、採用活動がうまく行きません。

時間とお金だけが費やされて、結局必要な人材を採用できないことも多いです。

採用活動を始める前に採用計画を立て、採用活動の道筋とゴールを明確にしておくことで、採用活動をより確実なものにすることができます。

採用活動に関する認識を共有するため

採用計画を立てることで、人事担当者と現場の社員が認識を共有することができます。

採用活動においては、人事担当者のみではなく、現場の社員が面接官として携わったり、求職者と関わる作業を行うこともあるでしょう。

その中で、人事と現場の認識共有ができていないと、

- 選考基準があやふやになってしまう

- 採用活動に遅れが生じてしまう

などの弊害が生じ、結果として必要な人材を採用できません。

そのような事態を避けるためにも、採用活動に必要な項目全てを明記した採用計画を立て、それを車内で共有していくことが必要不可欠です。

採用活動を見直す基準となるため

採用計画が、採用活動を見直す基準として機能します。例えば、採用活動がうまくいかない時、無計画に採用活動を行っている場合だと、現状の問題点や改善点を明らかにするのに時間がかかります。

ですが、採用計画にて「採用の目的」「求める人材」といった、採用活動のゴールが示されていることで、採用活動の見直しがしやすいです。

ゴールから逆算して、今の採用方法で合っているのか、もっと良いアプローチはないのか、などを検討することができるのは効率的です。長期的に見て無駄のない採用活動を行えるよう、初めに採用計画を正しく立てる必要があります。

採用計画の内容は?

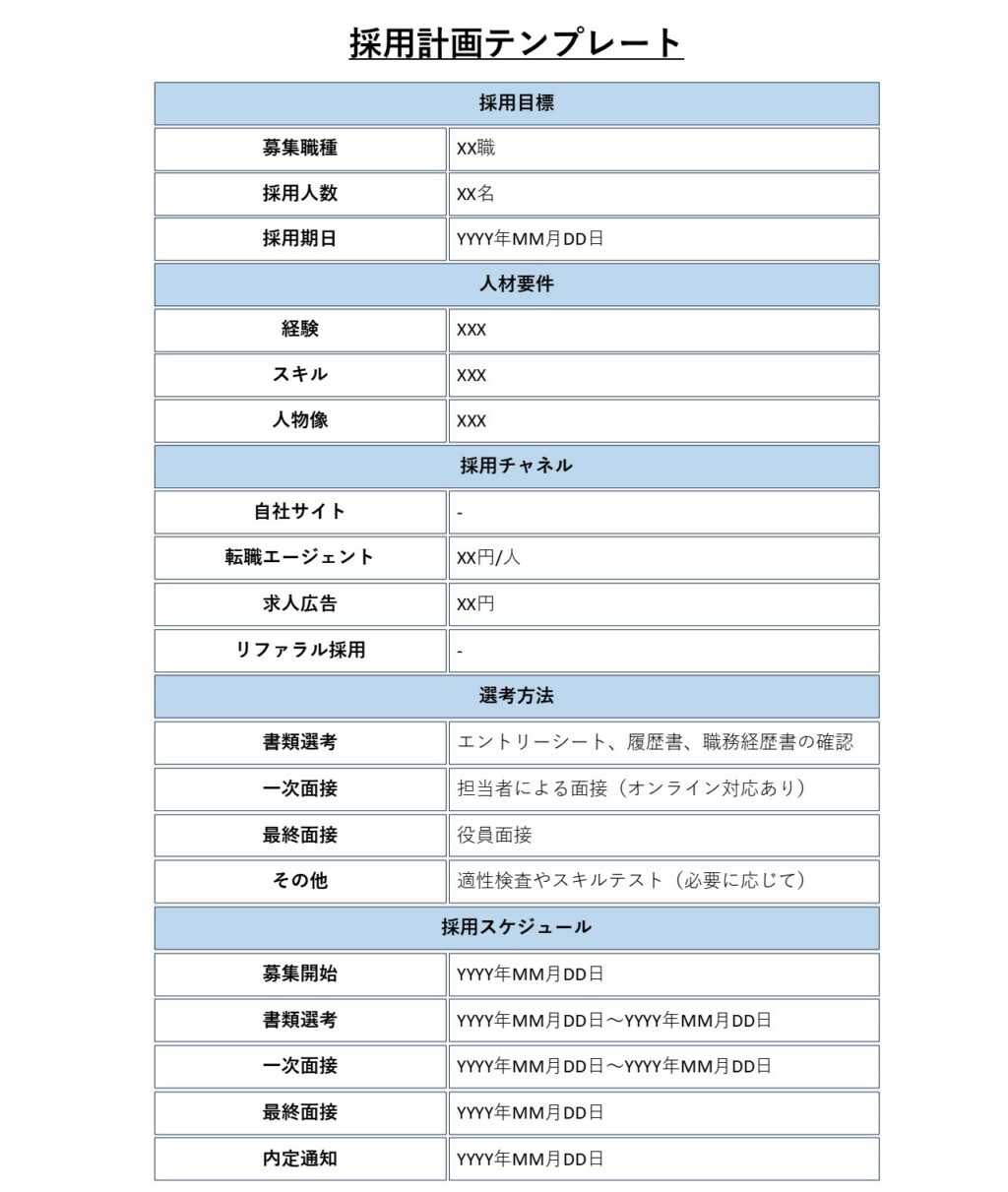

採用計画を具体化するには、どのような内容を含めるべきかを明確にすることが重要です。採用計画には基本的な項目を網羅するとともに、テンプレートを活用して計画を効率的に作成する方法も効果的です。

本セクションでは、採用計画の基本項目とテンプレートをご紹介します。

計画の基本項目

採用計画には、次のような項目を含めることが一般的です。

|採用目標

まずは、「募集職種」「人数」「期間」などの基本目標を明確にしましょう。具体的なペルソナや選考フローなどは後述に回し、まずは一目で本計画における採用目標がわかるような内容を記載します。

|人材要件

採用計画の中で最も重要な項目の1つが「人材要件」です。これは、採用する人材に求められる経験、スキル、人物像を具体的に定義するものです。人材要件内の項目は必要に応じて追加すべきであり、具体性が求められます。

|採用チャネル

どの採用チャネルを活用するかは、採用計画の成否を左右する重要なポイントです。また、チャネルによってコスト構造が異なるため、費用と合わせて明記しておくといいでしょう。

|選考方法

書類選考、筆記試験、面接の回数や内容、最終選考の基準などを具体的に記載します。これにより、採用活動全体がスムーズに進みます。また、前もって選考方法を明確化しておくことで不公平感の緩和にも繋がります。

|採用スケジュール

採用スケジュールは、計画全体を円滑に進めるための時間配分を示します。リアルタイムで進捗を確認しやすいよう、スケジュールを可視化することが重要です。これにより、遅延を最小限に抑えられます。

テンプレート

採用計画を効率的に作成するためには、テンプレートを活用するのが効果的です。

【7ステップ】採用計画の立て方

実際に、採用計画の立て方は以下の7ステップに分かれています。

- 採用戦略を練る

- 採用人材の要件を明らかにする

- 採用人数を定める

- 採用者の雇用形態を定める

- 採用方法を定める

- 採用スケジュールを定める

- 採用計画を可視化する

それぞれについて詳しく解説します。

1.採用戦略を練る

採用戦略は、企業が優れた人材を獲得するために展開する戦略であり、経営戦略や事業計画に基づいて策定されます。

たとえば、新規事業の拡大が重要視されている場合、その新規事業に関連する必要な人材をどのように確保するかを採用戦略で計画します。

採用戦略とは?効果的な立て方とポイントを徹底解説!

採用計画は、具体的な採用戦略を実行するための計画書であり、効果的な採用計画を策定するためには適切な採用戦略が不可欠です。

自社の経営戦略・事業計画と矛盾が生じないように、採用戦略を綿密に練りましょう。

2.採用人材の要件を明らかにする

上のステップで確認した自社の経営戦略・事業計画、またそれに合わせた採用戦略に沿って、自社がどのような人材を必要としているのか、改めて明確にしましょう。

「コミュニケーション能力に優れている」「経験が豊富である」などの抽象的な定義・スペックだけではなくて、自社の仕事内容に合わせた具体的な定義を設けることが大切です。

この部署で活躍してもらうためには、このような要素が必要不可欠だ、という要件を明確にして、求める人材ペルソナを定義することが大切です。

採用ペルソナとは?7STEPやフォーマット、活用事例を紹介!

3.採用人数を定める

求める人材を明確化できた後には、採用人数を定めます。

その際、まずは業務量から必要な人数を算出しましょう。

必要以上の人数を採用してしまうと、人件費がかさむ他、かえって業務が非効率的になってしまうこともあります。

採用活動に取り掛かる前に、現場の各部署にて仕事内容の見直しを図り、最大限まで業務効率化を行った上で、必要な人数を算出しましょう。

また、その後、その人数にかかる人件費と、得られる業務上の利益を計算しましょう。

採用活動の結果は企業のパフォーマンスに直接影響するので、財務面をここでしっかりと考慮する必要があります。

4.採用者の雇用形態を定める

自社が必要とする役割やポジションに合わせて、雇用形態を選択します。

例えば、正社員、契約社員、パートタイム従業員、派遣社員、インターン、フリーランスなどが考えられます。その役割や業務内容に最適な雇用形態を選定します。

それぞれには、以下のような特徴があります。

- 正社員:組織への帰属意識を高められる、安定した労働力の確保ができる

- 契約社員:正社員として雇用するまでの試用期間としての雇用も可能

- パートタイム従業員:柔軟に労働力を補える

それぞれの特徴を理解し、自社に最適な雇用形態を定めましょう。

5.採用方法・選考方法を定める

次に、採用方法・選考方法を定めます。

具体的な採用方法としては以下のようなものが考えられます。

- 求人サイト、人材紹介サイトに求人をだし、採用する

- リファラル採用:自社の人材の知り合いで、条件を満たす人を採用する

- ダイレクトリクルーティング:SNSや人材紹介サイトを通して、直接求職者にアプローチ・スカウトし採用する

求人・人材紹介サイトは大規模な採用が行える一方、リファラル採用やダイレクトリクルーティングでは、求めるスキル面にてマッチ度がより高い人材を採用することに適しています。

そして、選考方法についてもここで具体的に定めておきましょう。

面接を何回行うのか、グループディスカッション・グループワークなどの選考を取り入れるのか、そうした選考時の判断基準はどのようなものにするのか、などを明確にしましょう。

求める人材の要件、人数、雇用形態に合わせて、自社に最も適切な採用手法・選考手法を定めましょう。

採用手法が多様化してる?トレンドやメリット、課題を徹底解説!

6.採用スケジュールを定める

次に、採用スケジュールを定めましょう。

具体的には、採用フロー、そしてフローの各ステップにかける期間を定めます。

一般的な採用フローは以下の通りです。

- 採用計画の策定

- 求人開始(求人広告掲載など採用方法の実践)

- 選考(書類、面接での選考)

- 内定者決定

- 入社準備

- 入社

採用フローを決めたのちには、それぞれのステップにどれほどの期間をかけるのかを決めていきます。

この際、採用を実現したい日付から逆算してそれぞれのフローに予定する期間を特定するのではなく、各フローの実行を確実に遂行するために必要な期間を見積もり、それに基づいてスケジュールを設定する必要があります

7.採用計画を可視化する

採用計画を作成し終わったら、それらを可視化して、採用担当など採用活動に関係する社員に共有する必要があります。

面接官として選考に携わる現場の社員や、経営者、求人会社などに、自社の採用計画を確実に共有し理解してもらわなければ、採用計画を作成した意味がありません。

ここまでで明らかにした

- 採用戦略

- 採用人材の要件

- 採用人数

- 採用者の雇用形態

- 採用方法

- 採用スケジュール

を一つにまとめておきましょう。

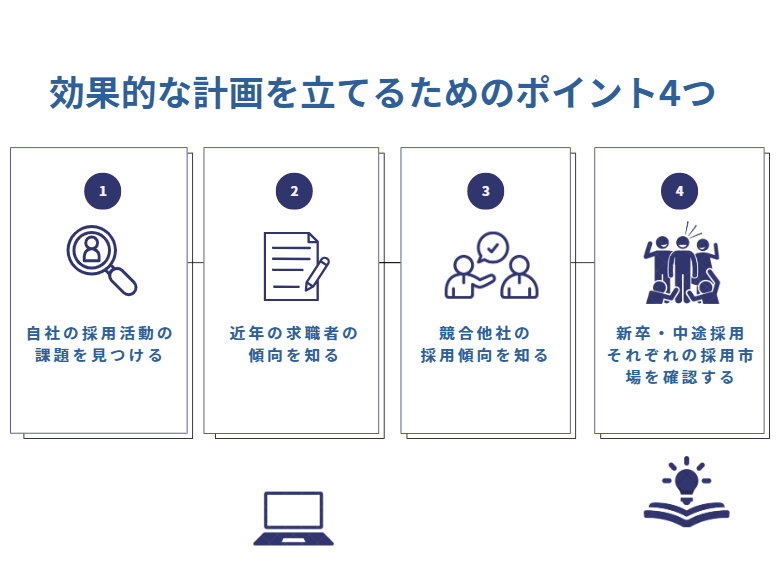

効果的な計画を立てるためのポイント4つ

効果的な採用計画を立てるポイントは以下の4つです。

それぞれについて詳しく解説します。

自社の採用活動の課題を見つける

過去の自社の採用活動を振り返り、解決するべき課題を洗い出すことで、より質の高い採用活動を行うことができます。

例えば、これまでの採用活動において、内定辞退数が多かったとします。

それを踏まえて、内定者の入社率を上げるためには、

- 内定後のフォローをより徹底し、内定者にこまめに連絡をとる

- 面接などの選考フローを通し、自社で働く社員の雰囲気や魅力をより伝えるように工夫する

などの施策が考えられます。

効率的な採用活動を行うためには、今までの経験を生かして無駄のない採用方法を考える必要があります。

採用ができない7つの理由|対策ポイントを成功企業の事例と共に紹介!

近年の求職者の傾向を知る

採用活動を行う上で、近年の求職者の傾向を知ることは必要不可欠です。

求職者の傾向を知るためには、「採用市場全体の傾向」と「これまで自社に応募してきた求職者の傾向」の両方を分析する必要があります。

まず、採用市場全体の傾向を知る上では、厚生労働省が出すデータや、民間大手人材派遣会社が行った調査を参考にすると良いでしょう。厚生労働省「一般職業紹介状況(令和5年4月分)について」によると、新型コロナウイルスの影響で、一時期、有効求人倍率と求人数ともに下がっていましたが、ここ最近は徐々に戻ってきています。市場動向としては、引き続き、売り手市場が続いていることがわかります。

また、自社に応募してきた求職者の傾向は、

- どの時期に応募が多かったのか

- 自社の何に魅力を感じて応募したのか

- どの地域・どの年齢層の応募が多かったのか

を分析することで、自社への入社を望む人材の傾向をつかむことができるでしょう。

競合他社の採用傾向を知る

採用を効果的に進めるためには、競合他社の採用動向を理解することが重要です。差別化を図り、競合他社との差を打ち出すことで、採用活動を有利に展開できます。ただし、競合と言っても、採用市場では同規模かつ同業の企業だけが競合相手ではありません。地域や職種、勤務条件などによって、あらゆる企業が競合相手となり得ます。同じ条件で求人を募集している企業が複数存在する場合、魅力的な条件を提供している企業が応募を引き寄せることになります。

自社の競合相手を特定し、彼らがどのような採用活動を展開しているかを知るために、これまでの応募者がどの企業と比較して応募してきたのかをリサーチしましょう。

リサーチの方法としては、自社の社員に対して

- 就活中に何を重視していたか

- 他にどの企業を検討したか

- 最終的になぜ自社を選んだか

などをヒアリングする方法があります。

また、口コミサイトや人材紹介会社の担当者から情報を取得することも有益です。

新卒・中途採用それぞれの採用の方針を変える

新卒採用、中途採用を同じものとして捉えてしまっては、効果的な採用計画を立てることができません。

以下の表を参考にして、それぞれの特徴を踏まえるようにしましょう。

| 項目 | 新卒採用 | 中途採用 |

| スケジュール | 年度ごとの採用スケジュールに沿って実施 (3月:広報開始、6月:選考開始) | 通年で必要に応じて随時採用 |

| 入社時期 | 基本的に4月1日入社 | 企業・求職者の合意によって柔軟に決定 |

| 採用目的 | 将来的な幹部候補の育成 | 即戦力の確保・欠員補充 |

| 選考スピード | 比較的ゆとりを持って進行 | 迅速な選考対応が求められる |

| 応募者の属性 | 学生(社会人経験なし) | 社会人(在職中のケースも多い) |

| 入社までの期間 | 内々定から入社まで半年以上 | 内定から入社まで約1〜2カ月 |

| 準備のポイント | 事前インターンや説明会での接点づくり | 採用要件の明確化とスピード対応 |

|新卒採用の特徴

新卒採用は、毎年決まったスケジュールに沿って行われます。 大学3年生の3月に広報活動が解禁され、6月から選考が始まるのが一般的です。

有望な学生と早期に接点を持つために、インターンシップや説明会などを通じた事前のアプローチが重要です。

詳しい日程は、内閣官房の「2025年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程」を参照してください。

|中途採用の特徴

中途採用は、欠員や即戦力のニーズに応じて随時行われます。 入社時期も柔軟で、企業と応募者の合意によって決定されます。

採用には迅速な対応が求められ、内定から入社までには通常1〜2カ月を要します。

必要なスキル・部署・採用時期など、具体的な要件設定がより重要となります。

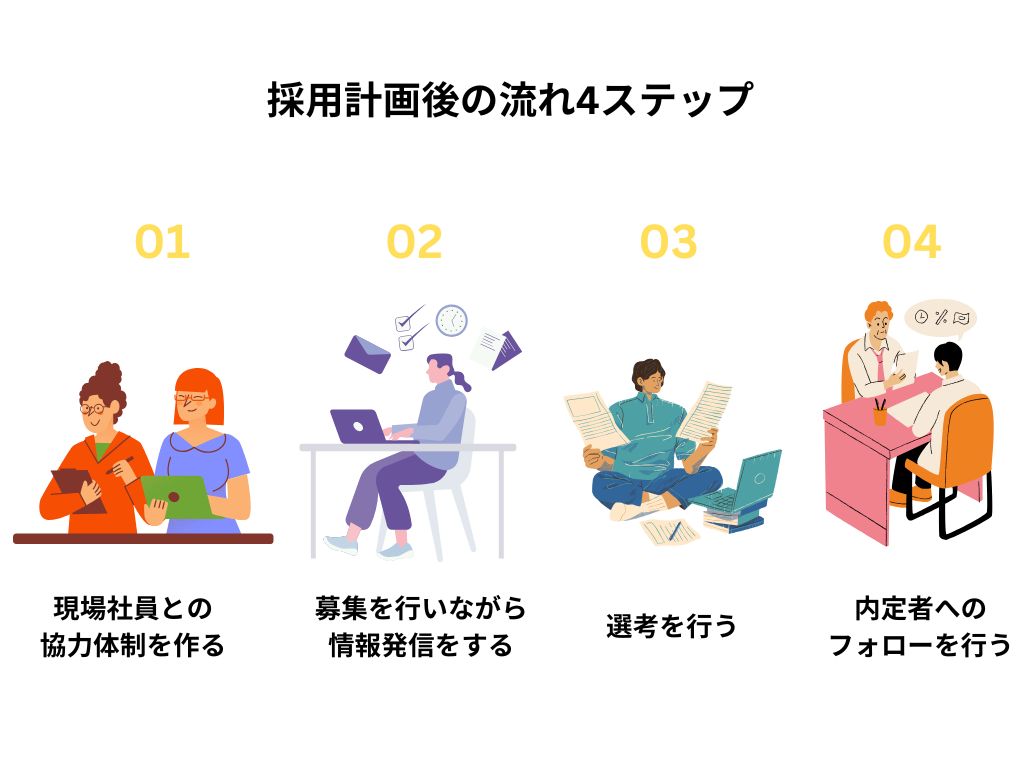

【4ステップ】採用計画後の流れ

採用計画を作成し、社内に共有した後は、その計画に則り、採用活動を進めていきます。

流れは以下の通りです。

それぞれについて詳しく解説します。

1.現場社員との協力体制を作る

リファラル採用はもちろん、採用イベントや面接において、現場の社員の協力は欠かせません。

採用サイトやSNSの採用ページでも先輩社員の登場が必須です。

現場に協力を求めるときは、単にその場その場で力を借りるのではなく、採用戦略の概要を説明して、現場の社員に選考をしてもらう目的をよく理解してもらいましょう。

この際、採用計画の共有を確実に行うことで、選考時の意識のずれをなくすことができます。

2.募集活動を行いながら、情報発信する

採用方法に沿って募集活動を進める際は、同時に「情報発信」による母集団形成も重要です。就活サイトやSNS、説明会などで自社の魅力をどう伝えるかが、応募数や質に大きく影響します。

例えば就活サイトを活用する場合、多くの求職者に認知されやすい一方で、他社に埋もれる可能性もあります。チャネルごとの特性を理解し、戦略的に発信することが効果的です。

【9選】新卒母集団形成の手法!成功ポイントや形成ステップを解説!

3.選考を行う

募集を終えた後は、実際に選考を行います。

選考を進める上では、

- 一貫した基準のもとで、公平な選考を進めること

- 選考後の連絡を素早く行うこと

が特に重要です。

採用計画にて定めた、「採用人材の要件」に沿って、選考の判断基準を決めましょう。

どの社員が選考に携わったとしても、同じ採用基準の下で、選考を進めることが、採用活動の質を高めます。

また、選考後の合否連絡や詳細の連絡をなるべく素早く行うことで、求職者の選考からの離脱を防ぐことができます。

自社からアプローチした場合や候補者の志望度によっては、カジュアル面談を導入するなど、接触のスタイルを柔軟に調整することも可能です。

カジュアル面談は、お互いをより深く理解し合うための情報交換として行う、対話の機会です。

企業側にとってのメリットは、転職の意向がない個人にもアプローチでき、自社の魅力をより魅力的に伝えることができ、求職者とのミスマッチを未然に防ぐことができる点にあります。

自社の採用計画に合わせて、求職者とのコミュニケーションを重ねましょう。

4.内定者へのフォローを行う

選考を終え、内定を出した後には、内定者へのフォローを徹底しましょう。

内定者の辞退を防ぐためには、選考プロセス中および内定後の適切なフォローアップが非常に重要です。候補者が持つ疑問や不安に真摯に応じ、必要な情報を遠慮なく提供し、会社の実情を正直かつ明確に伝えることが鍵となります。

そのように、内定後も積極的にコミュニケーションを取ることで、入社に対する志望度を高めることができるでしょう。

長期的な見直し・改善

採用計画は、一度立てて終わりではありません。変化する市場や社内状況に対応し続けるためには、定期的に計画を見直し、改善を図る必要があります。ここでは、採用活動をより効果的に進めるための改善ポイントを解説します。

KPIの設定

データに基づき、採用活動のKPI(重要業績評価指標)を設定することで、明確な改善目標を持つことができます。具体例としては以下のような指標が挙げられます。

- 応募者数、内定者数、入社者数

- 採用プロセスごとの離脱率(例:内定辞退率)

- 採用費用対効果(Cost per Hire)

- 応募から内定までのリードタイム(採用までの期間の短縮)

- 応募者の質(スキルや経験が自社基準を満たしているか)

- 入社後の定着率

KPIを設定することで、採用計画の進捗状況を客観的に把握でき、改善点を具体的に洗い出すことが可能です。また、これらのKPIを定期的に見直し、目標達成度を測定することが大切です。

【事例付】採用KPIを設定する4ステップ!運用・項目をわかりやすく解説

フィードバックの活用

採用活動に関わった全員からのフィードバックを活用することも、改善を図るうえで重要です。人事部や現場の面接官、さらには内定者や選考途中で離脱した応募者からの意見を収集し、課題を明確化します。

内定者が選考中に感じた不安点を共有してもらうことで、選考プロセスの改善に役立てることが可能です。

継続的な市場分析

採用計画を改善し続けるためには、市場の変化に常に目を向けることが重要です。労働市場や業界トレンド、競合他社の動向を継続的にモニタリングし、それに基づいて計画を更新します。

リモートワークの普及やAI・デジタルスキルの需要増加など、採用市場でのトレンドを取り入れることで、より時代に合った採用活動を展開できます。

計画作成に役立つサービス

採用計画を作成する際には、GoogleスプレッドシートやExcelなど、無料で利用できるツールを活用して、効率よく共有・編集を行うことができます。

その他にも、採用計画の質を向上させるさまざまなツール・サービスがあります。

代表的なものは以下の3つです。

- 採用管理ツール

- 採用コンサルティング

- 採用代行(RPO)サービス

それぞれについて詳しく説明します。

採用管理ツール

採用管理ツールとは、採用活動に関する業務を自動化するツールです。

例えば、求人サイトでの応募者データの取り込み作業を自動で行ったり、エントリー後の推移や進捗を可視化したり、といったオペレーションを自動で行ってくれます。

このツールを利用することで、自社への求職者の傾向の分析をより詳しく行うことができます。

また、実際に採用計画を実行する上で、その効率を上げることもできます。

ATS(採用管理システム)とは|選定ポイントや導入手順について解説します

採用コンサルティング

「適正な採用計画が立てられない」「競合他社の分析がうまくいかない」などの悩みを抱える場合には、採用コンサルティングを利用するのも一つの手です。

自社が求める人材を採用するために、最適な採用計画の作成を手助けしてくれる他、その後の募集や選考におけるコンサルティングも行ってくれます。

採用コンサルティングとは? 費用や選定ポイント、導入フローを解説!

採用代行(RPO)サービス

採用代行とは、採用に関する業務を外部の企業が代行して行うサービスのことで、「RPO(Recruitment Process Outsourcing)」とも呼ばれます。

採用代行サービスを利用する中で、採用業務全体を代行してもらう場合や、特定の業務のみを代行してもらう場合があります。

採用計画の策定、またそれの実行に不安がある場合には採用代行サービスを利用することで、客観的な視点を持ちながら採用活動を進めることができるでしょう。

【2025年最新】採用代行(RPO)51社徹底比較!選び方のポイントや料金、特徴を紹介!

採用計画についてよくある質問(FAQ)

最後に、採用計画についてよくある質問をまとめました。

年間採用計画はどう作ればいいですか?

事業計画や組織の人員構成をもとに、採用人数・時期・予算・手法を設計します。部門ごとの採用ニーズを把握し、スケジュール化することが重要です。

一人採用するのにいくらかかる?

職種や採用手法により異なりますが、媒体費・工数・人材紹介料などを含めて、1人あたり数十万円〜100万円以上かかることもあります。

採用活動にかかる期間の目安は?

求人開始から内定までの期間は平均で1〜3ヶ月が目安ですが、ポジションや市場環境によっては半年以上かかることもあります。

採用のミスマッチを避けるために注意すべきポイントは?

求める人物像の明確化と、選考過程での情報開示の徹底が重要です。応募者との認識のズレを減らすことがミスマッチ防止につながります。

まとめ

いかがでしたか?採用計画を綿密に作成することで、その後の採用活動をより効率よく、より効果的に進めることができるとわかりました。

そのためには、近年の採用市場の傾向や競合他社の傾向など、現状を詳しく分析して、対策を練ることが欠かせません。

この記事で紹介したプロセスを用いて、自社の採用活動の質を向上しましょう!

採用計画の立案にお困りの方へ

uloqo(旧PrHR)の採用代行サービスについてはこちら

「普通の運用代行」ではない、

プロフェッショナルリクルーターによるRPOサービスです。

①月額20万円~からご予算と課題に応じてカスタマイズ型でサービス提供が可能。支援後は追加費用の発生一切なし。

②累計50社取引クライアント様の契約継続率は驚異の90%超。

③あらゆる採用媒体活用実績を活かしたプランニング、実行により、採用目標達成率は87%超。

④上流工程の企画から、下流工程の実業務まで一気通貫で支援。もちろん採用広報もベーシックプランから提供可能です。

⑤独自の業界リサーチで、業界専門用語や市場におけるクライアントのポジションについて、徹底的にインプットを行います。

⑥エンジニア・データサイエンティスト・デジタルマーケター等、専門職種についてはテクノロジー領域専門のコンサルタントが担当します。

▼サービスに関するお問い合わせはこちらから

サービス徹底比較!料金、特徴をご紹介!.jpg)