👉この記事のポイント

- 企業がWeb面接を行うメリットとは?

Web面接(オンライン)のメリットとして、採用にかかるコストを削減できる、応募数の増加が期待できるを含む5つのメリットを解説していきます。

- >企業がWeb面接を行うデメリットとは?

機器・ソフトの初期費用や回線トラブル、見極め難度や雰囲気伝達の弱さが課題であり、研修や運用ルール整備での補完が有効です。

- 【10選】活用できるWeb会議ツール

数あるWeb会議ツールの中から、「zoom」「Skype」「Google Meet」を含む10個のツールを特徴、費用別にそれぞれ紹介していきます。

Web面接(オンライン)とは?

オンライン面接は、対面で会わずにパソコンやスマートフォンを通じて面接を行う方法です。

インターネット環境さえあれば自宅や遠隔地から参加でき、移動の手間やコストを削減できる点が特徴です。企業・求職者ともに柔軟に日程調整ができ、近年急速に一般化しています。

ここでは、オンライン面接が普及している現状や、対面面接との違いについて解説していきます。

Web面接(オンライン)の現状

web面接は、実際どれほど普及しているのでしょうか。

画像元:マイナビ 2024年卒 学生就職モニター調査3月の活動状況

マイナビが発表した「2025年卒 学生就職モニター調査3月の活動状況」によると、web上での企業の採用活動割合は、上のグラフのようになりました。

2025年卒の学生の内、3月時点でweb面接(ライブ形式)を受けたのは54.9%、web面接(録画形式)を受けたのは18.1%とわかります。

コロナ禍から数年が経過し、web面接の実施割合は少し減少をしていますが、それでも5割以上の学生がweb面接を経験しているということがわかります。

コロナ禍以前の採用市場と比べると、その割合は大幅に増えたと言えるでしょう。

対面面接との違い

オンライン面接と対面面接の最大の違いは、面接を行う場所とコミュニケーションの質にあります。

オンライン面接は、自宅やオフィスなど好きな場所から参加でき、移動の手間や費用を削減できる点が大きなメリットです。また、遠方の候補者とも気軽に面接できるため、幅広い人材と出会いやすいという利点もあります。

一方で、通信環境によって映像や音声が乱れることがあり、細かな表情や空気感が伝わりにくい場面もあります。対面面接は、同じ空間で直接会話できるため、候補者の雰囲気や非言語情報を把握しやすく、より深いコミュニケーションが可能です。ただし、移動が必要となるためスケジュール調整が難しく、候補者にとっては負担が大きくなる場合があります。

オンライン面接の種類

オンライン面接といっても、実施方法にはいくつかの種類があり、採用目的や選考フェーズによって適した形式は異なります。

ここでは、代表的なオンライン面接の種類である「リアルタイム面接」と「録画面接」について、それぞれの特徴や違いを解説していきます。

リアルタイム面接

リアルタイム面接とは、ZoomやGoogle MeetなどのWeb会議ツールを使用し、面接官と応募者が同時に接続して行うオンライン面接の形式です。

対面面接に近い形で進行できるため、表情や話し方、コミュニケーション能力をその場で確認しやすい点が特徴です。また、質疑応答を柔軟に行えるため、相互理解を深めやすいメリットがあります。一方で、双方のスケジュール調整が必要になる点には注意が必要です。

録画面接

録画面接とは、あらかじめ用意された質問に対して応募者が回答を録画し、その動画を後から企業側が確認する面接形式です。

時間や場所に縛られずに選考を進められるため、応募者・企業双方の負担を軽減できる点が特徴です。特に応募者数が多い初期選考で活用されるケースが多く、効率的な選考が可能になります。ただし、リアルタイムでのやり取りができないため、人物像の把握には工夫が求められます。

企業がWeb面接を行うメリットとは?

Web面接導入のメリットは、大きく分けて以下の5つです。

- 採用にかかるコストを削減できる

- 応募者数の増加が期待できる

- スケジュール調整がしやすい

- 応募者が比較的緊張せずに面接に挑める

- 幅広い社員が面接官として参加できる

それぞれについて詳しく説明します。

採用にかかるコストを削減できる

一次・二次面接は、求職者が一番近い支社で面接を実施することが多いでしょう。面接を実施する支社に人事部が設置されていない場合、担当者には移動時間や交通費などのコストが発生します。

Web面接であれば、場所を問わずに面接することができるので、人事担当者の移動コスト軽減につながります。

また、求職者が来社した際の事務的な対応も必要なくなるので、人的コストも削減できます。

応募数の増加が期待できる

地方の求職者にとって、移動がハードルになり気軽に応募できないケースがあります。面接を通じて志望度が高まることもあるので、企業にとっても、求職者にとっても、機会損失といえます。

Web面接なら、地方の求職者も移動せずに面接を受けることができます。また、説明会の様子を録画してサイトに掲載しておけば、説明会を開催せずとも、求職者は自由なタイミング、自由な場所で視聴が可能になります。

スケジュール調整がしやすい

Web面接は、場所を問わずに面接を実施できるため、面接の前後のスケジュールが埋まっていたとしても日程調整がしやすいです。そのため、面接のキャンセルや選考辞退の防止につながります。

昨今の就活生は、何十社もの面接を同時に受けることも珍しくないため、面接日程のフレキシブルさはかなり有効に働くでしょう。

応募者が比較的緊張せずに面接に挑める

web面接では、求職者は自宅などのリラックスした場所で面接を受けることができます。

そのため、対面での面接では過度に緊張してしまう人も、web面接では適度な緊張感で挑めるかもしれません。

選考が進むにつれて対面での面接を行う企業も多いですが、求職者の人柄や基本的な能力を図る一次・二次面接ではオンラインで事足りるでしょう。

幅広い社員が面接官として参加できる

場所を選ばず参加できるweb面接では、企業の面接官もメリットを得ることができます。

例えば、一次面接では現場の社員が面接官を行うことも多いですが、その際対面だと、本社で働く社員しか都合がつかないことも多いです。

しかしweb面接であれば、地方の支社で働く社員も、時間さえ合わせれば面接に参加可能です。

面接は、求職者と社員が会話をしてお互いの雰囲気を知る数少ない機会でもあるので、より幅広い社員が面接に参加できるのは、大きなメリットと言えるでしょう。

企業がWeb面接を行うデメリットとは?

Web面接導入のデメリットは主に以下の4つです。

- 初期費用がかかる

- 回線トラブルが起こる可能性がある

- 応募者の見極めが難しい

- 職場の雰囲気や社員の人柄を伝えにくい

それぞれについて詳しく説明します。

初期費用がかかる

Web面接を実施するためには、もちろんカメラ、マイク、スピーカーなどのオーディオビジュアル機器が必要です。これらの機器を全ての面接室やリモートワーカーに揃える必要があります。特に大規模な企業では、これらのコストは相応に高額になることがあります。

他にも使用するオンライン会議ソフトウェア(の導入には、ライセンス料やサブスクリプション費用がかかります。これは従業員数や利用する機能に応じて変動しますが、多くの場合、初期導入費用として支払う必要があります。

回線トラブルが起こる可能性がある

パソコンやインターネットなどに何らかの不具合が発生し、音声や映像が途切れる可能性や、回線が落ちて面接を中断してしまう可能性もあります。特に、回線自体に問題があると、後日面接をやり直すということもあるので注意が必要です。

また、採用側は操作ミスなどがないように、事前に研修を行うことが大切です。想定されるトラブルは社員全員で共有し、採用担当者はどう行動するべきか事前に確認しておきましょう。

応募者の見極めが難しい

Web面接は対面と比べて、相手の表情や目線、緊張の度合いなどを読み取りづらく、コミュニケーションも取りづらくなります。そのため、候補者の選考・見極めが難しくなります。

特に、web面接時に別タブで予想質問・回答を表示しながら会話をする求職者も多くいます。それ自体は禁止されたことではありませんが、用意した質問回答を覚えているだけ・読んでいるだけなのか、自分の言葉で考えながら答えているのかを、見極めるのが難しいでしょう。

その場の雰囲気で選考をしてしまわないためにも、面接官トレーニングを実施し、Web面接でも問題なく候補者の見極められるスキルを身につけましょう。

職場の雰囲気や社員の人柄を伝えにくい

実際に働く社員や、オフィスの雰囲気は、どうしても対面面接の方が伝わりやすいです。

社員の雰囲気を把握し、自分と合うかどうかを判断するためには、対面の方が効果的と言えるでしょう。

web面接においてもなるべく職場の雰囲気・社員の人柄を伝えるために、逆質問タイムを設けたり、表情やリアクションをわかりやすくするよう意識したり、面接時の会話スタイルをなるべく和やかなものにしたりなど、工夫が必要になります。

Web会議ツールの選定ポイント

オンライン面接を円滑に進めるためには、使用するWeb会議ツールの選び方が非常に重要です。

ここでは、面接に適したツールを見極めるための主要なポイントを整理し、導入前に確認すべき基準をわかりやすく解説します。

- 使いやすいか

- 通信は安定性しているか

- 機能面は充実しているか

- セキュリティは十分に確保されているか

それぞれ解説していきます。

使いやすいか

Web会議ツールは、面接官だけでなく候補者もスムーズに使えることが重要です。

特に候補者はツールを初めて触る場合も多く、ログイン方法や参加までの手順が複雑だと、面接前からストレスにつながります。インターフェースが直感的で、操作説明がなくても利用できるレベルが理想的です。また、スマートフォン・PCなど複数デバイスへの対応も、使いやすさに直結します。

候補者体験を高めるためにも、誰でも迷わず参加できるツールを選ぶことが大切です。

通信は安定性しているか

オンライン面接では、通信の安定性が面接の質を大きく左右します。

映像が乱れる、音声が途切れるといったトラブルが発生すると、候補者の印象評価にも影響しかねません。特に画質や音質が低いと、表情や声のニュアンスが伝わりにくく、面接官が判断しにくい状況が生まれます。安定した通信を確保できるか、また低帯域でも動作するかは重要なポイントです。

事前に企業側でテストを行い、トラブルを最小限に抑えることが求められます。

機能面は充実しているか

選考の質を高めるためには、ツールが提供する機能も大きな判断材料となります。

録画機能があれば、面接官同士での共有や、客観的な振り返りが容易になります。また、画面共有やチャット、ファイル送信などの機能があると、職務説明や課題提示がスムーズに行えます。複数人面接や評価会議を想定する場合は、共同メモやコメント機能が役立ちます。面接の流れにフィットする機能を備えているかを事前に確認することが大切です。

セキュリティは十分に確保されているか

採用活動では応募者の個人情報を扱うため、セキュリティは最優先のチェック項目です。

通信の暗号化やアクセス制限、待機室機能など、外部侵入を防ぐ仕組みが整っているかを確認しましょう。

セキュリティがしっかりとしているツールを選ぶことで、安定した採用運用が可能になります。

【10選】活用できるWeb会議ツール

Web面接に活用できるWeb会議ツールを、10選紹介します。

それぞれ紹介していきます。

zoom

出典:)zoom

「zoom」は、クラウド上でのWeb会議やメッセージング機能などを統合したコミュニケーションプラットフォームです。

最大1000人まで1つのWeb会議に参加することができるため、Webを通して大規模かつ多拠点での会議を行いたい方に有効なツールです。

- 最大1000人が参加でき、大規模なWeb会議に対応

- 安定した映像・音声品質で高い評価

- ブレイクアウトルーム・録画など機能が豊富

- URLをクリックするだけで参加でき操作が簡単

- 外部ツールとの連携が強くビジネスに最適

- 無料プランあり(40分制限)

- 有料プラン:月額約2,000円前後〜

- 大人数会議は追加ライセンスが必要

- 会議時間・人数の拡張には有料プラン必須

Skype

出典:)Skype

特徴

- マイクロソフト社が提供する無料通話・チャットツール

- WEB面接の実施企業も多く、知名度が高い

- 会議の録音・録画、画面共有が可能

- 無料の通話テスト機能で音声確認が可能

- PC・スマートフォンの両方で利用可能(アカウント登録必須)

費用

- 無料

- 固定電話への通話は別途通信料が発生

- スマートフォン利用時はアプリのインストールが必須

- PC版アプリも提供されている

Google Meet

出典:)Google Meet

複数のユーザー同士でWeb通話ができるので、遠隔地にいる人と会議を行ったり、Webセミナーを開いたり、さまざまな使い方が可能です。また、グループチャット機能や画像・動画の共有機能も備えているので、音声通話とテキストコニュニケーションの両方を実現したツールと言えます。

特徴

- Googleが提供する無料のテキスト・ビデオチャットツール

- G Suite導入企業での利用が多く、知名度が高い

- 応募者をミーティングURLに招待するだけで利用可能

- パソコン・スマートフォンの両方で利用可能

- パソコン版はGoogle Chrome / Internet Explorer / Safari / Firefoxに対応

費用

- 基本機能は無料(有料プランあり)

- スマートフォン利用時はアプリのインストールが必須

- 企業と応募者の両方にGoogleアカウントが必要

- G Suite未導入企業でも個人アカウントで利用可能

Microsoft Teams

出典:)Microsoft Teams

「Microsoft Teams」はMicrosoftが提供するWeb会議サービスです。

チームコラボレーションを強化することに特化しており、ビデオ会議、チャット、ファイル共有などの機能を提供し、オフィスワーク全般のコミュニケーションと作業効率化をサポートしています。特にMicrosoft 365との統合が強みです。

特徴

- マイクロソフト社が提供する企業向けチャット・オンライン会議ツール

- 無料版でもWEB面接に必要な多くの機能を利用可能

- 録画・録音・画面共有機能を搭載

- チャットツールがベースのため、シンプルなUIで使いやすい

- Word / PowerPoint / Excel などのマイクロソフト製品とスムーズに連携可能

費用

- マイクロソフト会員であれば無料

Cisco Webex

出典:)Cisco Webex

「Cisco Webex」はCicso Systemsが提供するWeb会議サービスです。

高いセキュリティ機能と信頼性が特徴であり、企業や組織が重要視するデータ保護とプライバシー管理を強化し、安全なオンライン会議環境を提供しています。

- 企業・官公庁にも採用される高いセキュリティレベル

- 大規模会議・ウェビナーに強く信頼性が高い

- 資料共有・ホワイトボード・録画など機能が豊富

- 通信が安定しており重要会議にも適している

- グローバル利用でも高評価を受けている

- 無料プランあり(機能制限あり)

- 有料プラン:月額1,000円〜数千円程度

- 大規模ウェビナーは追加料金が必要

- 企業利用ではカスタムプランで導入されることが多い

harutaka

「harutaka」 は日本の企業であるharutakaが提供するWeb会議サービスです。

録画選考・面接の場面で採用体験の向上を実現しており、録画した面接やエントリー動画を複数メンバーでチェックできる点が強みです。

- 日本企業が提供する採用特化型のWeb面接ツール

- 録画選考・動画エントリーに強く選考効率を向上

- 面接動画を複数のメンバーで確認・評価できる

- 候補者体験の向上を重視したUI設計

- 選考プロセス管理や共有機能が充実

- 無料プランなし

- 月額料金は要問い合わせ(企業規模で変動)

- 導入時に初期費用が発生する場合あり

- サポートや運用支援は別料金となるケースがある

Whereby

出典:)Whereby

「Whereby」は、ブラウザ上でWeb会議を行えるサービスです。

主催者が発行したURLをクリックするだけで、ユーザー登録をしていない参加者とも会議を行える利便性が特徴です。

特徴

- ノルウェー発のブラウザベースWEB会議システム

- アプリ不要でPCから簡単に利用可能(スマホはアプリ必須)

- 専用URLを発行し、応募者に共有するだけで面接が可能

- パソコン版はGoogle Chrome / Firefox / Operaに対応

- 無料プランでは画面共有が20分まで可能(再共有で継続可)

費用

- 基本機能は無料(有料プランあり)

- スマートフォン利用時はアプリのインストールが必須

- 企業側のみアカウント作成が必要

- WEB会議の画面は英語表記(シンプルなデザインで使いやすい)

BIZMEE

出典:)Bizmee

特徴

- 日本企業・株式会社grabssが開発・提供する無料Web会議サービス

- アプリのインストール・アカウント登録が不要で利用可能

- 専用URLを作成し、応募者に共有するだけでWEB面接が可能

- 画面共有・議事録・ホワイトボード機能を無料で利用可能

- WebRTC技術を採用し、高品質通話を実現

費用

- 完全無料

- スマートフォン・PCの両方で利用可能

- 対応ブラウザ:Google Chrome / FireFox / Safari / Opera

- IE・Edgeユーザーは対応ブラウザのインストールが必要

HireVue

出典:)HireVue

特徴

- グローバル企業800社以上が導入する採用選考統合プラットフォーム

- 面接回数・面接官人数が無制限、自社・グループ会社でアカウント共有可能

- 大量データ処理でもシステムダウンしない「安定稼働」

- 大手金融機関・政府機関にも認められた「堅牢なセキュリティ」

- 録画データの倍速再生・コメント記入機能など採用実務をサポート

費用

- 要問い合わせ

- AI面接をオプションで利用可能

GoToMeeting

出典:)Go to meeting

特徴

- HD ビデオ通話 & 高音質オーディオによる安定した会議

- 画面共有 (Screen Sharing)、ドキュメント共有、チャット、電話/Web オーディオ、モバイルアプリ対応など、基本的な会議機能が充実している

- 会議の録画 、自動文字起こし 、ホワイトボードやノート共有など、後から振り返りやすい機能も利用可能

- 会議の「ロック 」や招待制によるアクセス制御など、セキュリティにも配慮

費用

- 要問い合わせ

- AI面接をオプションで利用可能

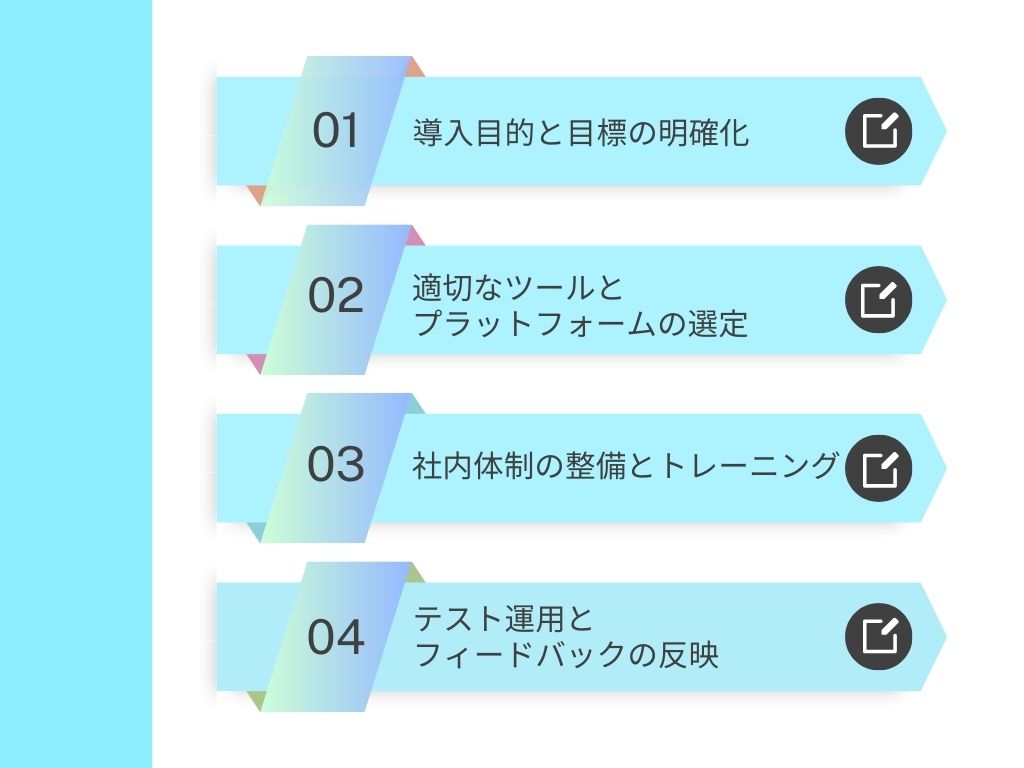

オンライン面接の導入フロー

オンライン面接を効果的に導入するためには、計画的なアプローチが必要です。

オンライン面接導入の各ステップを詳しく解説します。

それぞれ解説していきます。

導入目的と目標の明確化

オンライン面接の導入では、まず「なぜ導入するのか」という目的を明確にすることが不可欠です。

現行の採用プロセスにおける課題を特定し、オンライン面接を導入することでどのように解決できるのかを具体化することが求められます。

適切なツールとプラットフォームの選定

ツールの選定は、オンライン面接導入の成否を大きく左右します。

企業が求める機能を明確にし、それに対応したプラットフォームを選ぶことが重要です。

企業の採用方針や候補者の利便性を考慮し、操作がシンプルであるかも確認が必要です。さらに、ツール導入に伴うコストや、社内システムとの互換性についても検討する必要があります。

社内体制の整備とトレーニング

オンライン面接のスムーズな実施には、社内体制の整備が欠かせません。

新しいツールを導入する際には、担当者や面接官がその使い方を理解し、適切に操作できるようにする必要があります。

加えて、オンライン面接においては対面と異なり、視線やジェスチャーの活用が重要です。そのため、効果的なコミュニケーション手法や、候補者に安心感を与える話し方に関するトレーニングを実施することが必要です。

テスト運用とフィードバックの反映

導入後の運用がスムーズに進むよう、事前にテスト運用を行うことが重要です。

面接シナリオを設定して模擬面接を実施することで、システム上の課題や運用上の問題を発見できます。

テスト終了後には、関係者からフィードバックを収集し、それを基に改善を進めましょう。このプロセスを経ることで、実運用におけるトラブル発生率を抑えることが可能です。

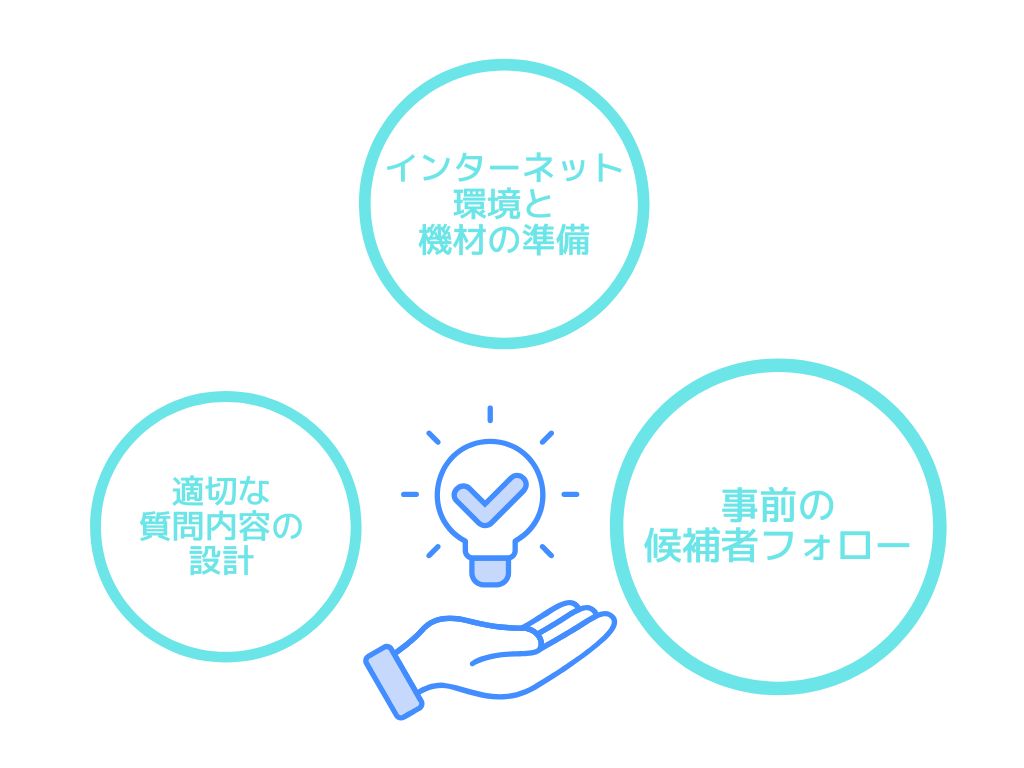

Web面接を成功させるためのポイント

Web面接を効果的に活用するには、準備段階から実施までの細部にわたる計画と実行が重要です。

ここでは、Web面接を成功に導くためのポイントを解説します。

それぞれ解説していきます。

インターネット環境と機材の準備

Web面接を行う上で最も基本的な要素が、安定したインターネット環境と適切な機材の準備です。

通信が途切れたり、音声や映像の品質が低下したりすると、候補者に対してプロフェッショナルな印象を与えにくくなります。

企業側は、専用の面接用スペースを設け、ノイズキャンセリング機能のあるマイクや高解像度のカメラを使用することが推奨されます。また、バックアップ用の通信手段や機材を用意しておくことで、トラブル発生時にも迅速に対応できます。

適切な質問内容の設計

対面面接とは異なり、Web面接では限られた時間内で候補者の能力や適性を見極める必要があります。

そのため、質問内容の設計には特に注意が必要です。

候補者の職務経験やスキルに直結する質問を中心に構成し、回答の深掘りができるような形式を採用することが効果的です。また、事前に全候補者に共通の評価基準を設定することで、公平性を担保することができます。

事前の候補者フォロー

候補者がWeb面接に慣れていない場合、不安を感じる可能性があります。

これを軽減するためには、面接の流れや使用するツールの操作方法を詳細に案内することでの、事前のフォローが重要です。

また、面接時間や参加方法を再確認するためのリマインダーを送ることで、候補者が時間や技術的な問題で困る事態を防げます。

これらのフォローアップにより、候補者は面接に集中しやすくなり、双方にとって有意義な時間を確保することができます。

Web面接を行う際の注意点

次に、Web面接導入にあたって4つの注意点を解説します。

- ツールの使用方法・設定方法を確認する

- 操作マニュアルを提供する

- マナーを意識する

- 身振り手振りを大きくする

それぞれ解説していきます。

ツールの使用方法・設定方法を確認する

利用するシステムによっては、面接官や応募者は事前に専用のアプリケーションをインストールする必要や、新たな機器を購入する必要があるでしょう

スムーズに設定ができないと、面接の開始時間に間に合わず、結果として面接時間が短くなってしまう可能性や、うまくコミュニケーションが取れなくなる可能性もあります。

こうしたトラブルを未然に防ぐために、「必要なアプリケーションは事前にインストールする」「あらかじめ設定方法などを確認・共有しておく」といった対応をしましょう。

操作マニュアルを提供する

web面接を円滑に進めるために、求職者に使い方や接続手順などを明確に示した操作マニュアルを提供することが重要です。

さらに、通信トラブルが発生した場合の連絡手段(担当者の電話番号やチャットなど)を事前に通知しておき、通信環境の確認も事前に行うことが必要です。

求人募集の際にウェブ面接を実施する旨を明示することで、応募者が準備を整えることができ、穏やかな状態で面接に臨むことができます。

マナーを意識する

web面接でも、場所や服装などには気を配りましょう。自社の魅力をしっかり伝えたいのであれば、状況に応じた服装を心がけることが肝要です。

また、web面接で使われるカメラは広角レンズを使用しているため、周囲の状況がよく映ります。そのため、物置などの混雑した場所は避け、個室などの落ち着いた空間を使うことがおすすめです。

身振り手振りを大きくする

オンライン面接では、お互いの表情を読み取りにくくなります。

特に求職者は面接という状況に緊張することが一般的です。面接官の表情が見えないと、自身の発言に自信を持ちにくくなり、不安や緊張が力を発揮できない場合もあります。

求職者の緊張を和らげるためにも、面接官は身振り手振りなどの表現を通常よりも強調することを心がけましょう。

オンライン面接の導入事例

実際にオンライン面接を導入した企業の事例をご紹介します。

味の素株式会社

出典:)味の素

味の素株式会社では、web面接を導入して採用活動の「効率化」を実現しました。

新卒・中途を合わせて、年間約1200回行う面接のうち、約1000回をweb面接に切り替えたことで、確実に採用活動の工数を減らすことができたそうです。

それに伴うメリットとして、応募者数が格段に増えたことが挙げられるそうです。新卒採用の6月初旬には、他社の選考と重なってしまったり、交通機関の影響で遅れてしまったり、様々な理由で面接に参加できないということが一定数あったそうです。

しかしweb面接導入後は、そういったトラブルが大幅に削減され、規定の時間通りに学生と面接を実施でき、双方にとって納得感のある選考を実現しました。

参考:「味の素株式会社様」導入実績|Web面接インタビューメーカー(interview maker)

株式会社アシスト

出典):アシスト

企業のシステムに必要なソフトウェアの導入から利活用までを支援する会社・株式会社アシストでは、web面接を導入したことで、「採用活動の工数削減」「応募者数の増加」を実現しました。

選考プロセス刷新の必要性を感じ、web面接、合わせてエントリー動画提出を導入したそうです。

web面接サービスを利用し、文字起こし機能を活用したことで「応募者の目を見ながら」話を聞けたことが好評だった他、面接官に対するフィードバック機能も活用し、面接官の質向上にも繋げたそうです。

参考:メモ取りに夢中な面接官はバレる。候補者体験向上のためにアシスト人事が始めたこと | 採用DXサービス harutaka(ハルタカ)

ゲンキー株式会社

出典:ゲンキー

福井県に本社を置くドラッグストア・ゲンキーでは、アルバイト採用活動にてweb面接(録画面接)を導入しており、高い採用効率を実現しています。

350店舗における求人には、全体で900名以上の応募が集まります。通常の対面面接を行うとなれば、応募者と店長で実施し、それぞれ日程調整が必要となり、時間と手間がかかります。

ですが録画面接であれば、日程調整は必要なく、350店舗全ての応募者へのやりとりを、本社の人事チーム数人で済ませることができているそうです。

引用元:「ゲンキー株式会社」導入実績|Web面接インタビューメーカー(interview maker)

Web面接(オンライン)についてよくある質問(FAQ)

Web面接(オンライン)についてよくある質問をまとめました。

オンライン面接の時間帯はいつがベスト?

昼休みや就業後の夕方以降は候補者の負担が少なく、調整しやすい時間帯です。

特に現職中の応募者に配慮すると好印象になります。

応募者に複数候補を提示し、選ばせる形にするとスムーズです。

オンライン面接での評価基準は対面と変えるべき?

基本的な評価基準は対面と同じで問題ありません。

ただし、画面越しだと熱意や雰囲気が伝わりづらい場合があるため、質問内容や傾聴の姿勢でこの点を補う意識が大切です。

表情や声のトーンにも注意を払うと、相手のスキルを見極めやすくなります。

面接のオンライン化で内定承諾率が下がる懸念は?

直接の接点がないことで、企業理解や愛社精神が生まれにくいのは事実です。

そのため、オンライン説明会やカジュアル面談、社員座談会を織り交ぜることで、候補者との接触回数を増やす工夫が大切になります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、Web面接のメリット、デメリット、導入時の注意点などについて解説しました。

企業、求職者ともに面接のための負担を軽減できるWeb面接を上手く活用することで、より効率的な採用活動を実現しやすくなります。是非、本記事を参考にWeb面接を効果的に活用しましょう。

採用が難しいと感じている方は株式会社uloqo(旧株式会社プロジェクトHRソリューションズ)お任せください!

▼サービスに関するお問い合わせはこちらから

のコピー-25-300x200.jpg?x82548)

-300x200.jpg?x82548)

サービス徹底比較!料金、特徴をご紹介!.jpg)