👉この記事のポイント

- RPOが「違法」と言われる背景

RPOサービス自体は合法ですが、業務内容が職業安定法の定める「労働者募集」に該当する場合、厚生労働大臣の許可が必要です。結論として、無許可の事業者が「募集」業務を行うこと、またそれに委託することが法律違反にあたるため、注意喚起されています。

- 違法となる可能性のある業務内容

RPO事業者が企業に代わって「最終的な採用決定」を行うことや、許可なく「候補者の募集」そのものを実施することは違法です。結論として、RPOはあくまで採用業務のサポートであり、採用の最終判断は必ず委託企業が行わなければなりません。

- 合法的なRPOサービスを見極める方法

委託する業務範囲を明確にし、特に「募集」行為を依頼する場合は、事業者が適切な許可を得ているかを確認することが不可欠です。結論として、信頼できる業者を選び、契約内容を精査することで、法的なリスクを回避し安全にRPOを活用できます。

採用代行企業の選定にお困りの方へ!

uloqoが選ばれる理由を知りたくないですか?

従来の採用代行サービスには何が足りない? uloqoは他と何が違う?

実績の秘訣をまとめた資料を無料公開します!

採用代行の業態自体は違法ではないが許可が必要

「採用代行は違法なのでは?」と感じる方もいるかもしれませんが、

結論から言うと、

採用代行は違法ではありません。

ですが採用代行は、法律に基づく厚生労働省や都道府県労働局の許可が必要な業務です。

厚生労働省が定める区分や、それに伴い必要となる許可について、

- 採用代行は「委託募集」に当たる

- 委託募集で必要となる許可とは

これらの項目で紹介します。

採用代行は「委託募集」であるため業態自体の違法性はない

厚生労働省職業安定局発行の募集・求人業務取扱要領では、労働者募集を

- 文書募集

- 直接募集

- 委託業務

これらの3種類に区分しています。

文書募集

文書募集とは、新聞紙、雑誌その他の刊行物に掲載する広告又は文書の掲出若しくは頒布による労働者の募集をいい、自由に行うことができる。

直接募集

直接募集とは、労働者を雇用しようとする者が、文書募集以外の方法で、自ら又はその被用者をして行う労働者の募集をいい、自由に行うことができる。

委託業務

委託募集とは、労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして労働者の募集に従事させる形態で行われる労働者募集をいい、許可を受け、または、届出を行うことが必要である。

採用代行は、外部に採用業務を委託(アウトソーシング)する「委託募集(法第36条)」に該当します。そのため、採用代行サービスを利用する際は、厚生労働大臣か、就業地を管轄する都道府県労働局長から許可を取得する必要があります。

なお、委託業務の定義を次のように定めています。「被用者以外の者に報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは厚生労働大臣の許可を得ること、被用者以外の者に報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは厚生労働大臣に届け出ることが必要である」。

つまり、外部の採用代行サービス提供会社に報酬を払って採用代行を委託する際は、厚生労働大臣の許可を取得すれば違法にはなりません。

「委託募集」は基本的に許可が必要

委託募集とは、労働者の募集を第三者(自社従業員以外)に委託することです。

職業安定法第36条第1項によると、

「委託募集の許可は『委託者(企業)』と『受託者(採用代行サービス提供会社)』の双方が、委託募集の許可基準を満たすことで厚生労働大臣あるいは都道府県労働局長から許可を取得できる。委託者と受託者のどちらか、もしくは両方が無許可である場合に違法行為となる」

となっています。

許可基準は、職業安定法を中心に明記されており、

- 委託者と受託者のそれぞれが、過去において職業安定法や労働関係法令に関しての重大な違反がないこと

- 募集予定の採用案件の労働条件が適正なものであること

- 募集予定の採用案件の労働条件が明示されていること

とされています。

これらの許可基準は、雇用の安全性を確保するために定められています。

採用代行(RPO)とは?6つの業務内容とタイプ別の特徴、メリットを解説

フリーランスへの採用委託は違法になる?

採用代行(RPO)の委託先として、法人(代行会社)ではなく、経験豊富な個人事業主(フリーランス)を検討するケースも増えています。

結論から言うと、フリーランスへの採用業務委託も、法人への委託と同様に職業安定法の規制対象となります。委託する業務内容によっては、適切な許可がなければ違法となる可能性があるため、細心の注意が必要です。

委託先が「法人」か「個人」かは問題ではない

職業安定法における「委託募集」や「職業紹介」の規制は、委託先が法人であるか個人事業主であるかを区別していません。

法律が問題にしているのは、「誰に(Who)」委託するかではなく、「何の業務を(What)」委託するか、そして「どのような報酬形態(How)」で契約するか、という点です。したがって、「フリーランスだから許可は不要」ということにはなりません。

違法となる可能性が特に高いケース

フリーランスへの委託で特に注意すべきなのは、「職業紹介」とみなされるケースです。

もし、委託する業務が単なる事務代行を超え、「候補者の選定や斡旋(あっせん)」にあたる場合、そのフリーランスは「有料職業紹介事業」の許可を得ている必要があります。

例えば、以下のような契約は違法となるリスクが極めて高いです。

- 無許可のフリーランスに対し、「1名採用決定につき〇〇万円」といった成功報酬型で契約する。

- 候補者のリストアップや、企業の代理として行うスカウト送信(ダイレクトリクルーティング)を成功報酬型で依頼する。

これらは実質的な「人材紹介」にあたり、無許可営業として委託した企業側も罰則の対象となる可能性があります。

安全にフリーランスへ委託するためのポイント

フリーランスの専門性を活用しつつ、法令を遵守するためには以下の点に注意して契約を結ぶ必要があります。

「採用成功報酬」ではなく、かかった工数や時間に基づく「時間単価(時給)」や「月額固定費」で契約します。これは「紹介の対価」ではなく、採用業務という「労働の対価」であることを明確にするためです。

委託する業務は、採用戦略の立案、求人票の作成補助、応募者対応(日程調整など)、面接の同席(評価の補助)といった、「委託募集」や「職業紹介」に該当しない範囲に限定します。

もし業務範囲が「職業紹介」にあたる可能性がある場合(候補者の斡旋や選定を任せる場合)は、そのフリーランスが「有料職業紹介事業許可」を保有しているか、必ず許可証の写しなどで確認してください。

採用代行では「委託募集」の許可がいらない場合もある

採用代行の中には、許可が不要なケースも存在します。

許可が必要な場合、不要な場合それぞれについて詳しく説明します。

委託募集の許可が必要な場合とその条件

採用活動における「募集」の業務を委託する場合には、許可が必要です。

委託募集の許可基準は「職業安定法第36条」に規定されており、委託側と受託側で異なる要件があることが分かります。

採用代行における委託側の基準

以下に、委託側の許可基準をまとめます。

- 事業主の徳性

職業安定法および労働関係法令に重大な違反がないこと。

- 募集に係る労働条件

適切で法令違反がなく、同業種の賃金水準に著しく低くないこと。

- 報酬

厚生労働大臣の認可を受けた報酬以外の財物を提供しないこと。

採用代行における受託側の基準

受託側である採用代行業者の基準は次の通りです。

- 事業主の徳性

職業安定法および労働関係法令に重大な違反がないこと。

- 判断能力

青年被後見人または被保佐人でないこと。

- 必要な知識

労働関係法令および募集内容・職種に関する十分な知識を有していること。

募集期間や報酬の認可基準も存在し、これらの条件は健全な企業運営が行えるならばクリアできるものです。採用代行業者を選定する際は、これらの基準を参考にし、慎重に選ぶことが重要です。」

委託側に許可が不要な場合

採用代行の委託内容によっては、委託側に許可が不要となります。

例えば、自社で募集や選考を行い、外部に採用試験問題の作成・実施を委託する場合は、第三者が募集を行ったとは見なされず、「委託募集ではない」と判断されます。同様に、転職エージェントが特定のポストの希望者を企業に紹介する場合も、「委託募集ではない」と見なされ、職業紹介に該当します。

採用代行は採用に関わる業務を「委託」することであり、委託範囲や人材の雇用経路によって、委託側企業が許可を取る必要性が変わります。外部サービスを利用する際は、委託許可が必要かどうかを確認することが重要です。

採用業務委託(アウトソーシング)サービス12選!委託できる内容や活用メリット、注意点など徹底解説

委託可能な業務内容とそれぞれの法的要件

採用代行では、委託する業務内容によって許可の要不要が変わってきます。ここでは、具体的な業務内容と、それに伴う法的要件について詳しく解説します。

許可が不要な業務(委託募集に該当しないケース)

採用活動における「募集」の行為に直接関わらない業務は、原則として委託募集の許可が不要です。

|採用戦略の立案・コンサルティング

採用計画の策定や採用手法の選定など、戦略的なアドバイスを行う業務は、直接的な募集行為ではないため許可は不要です。

|採用広報(求人票・採用サイト作成、SNS運用など)

求人情報を掲載するためのコンテンツ作成や運用支援は、あくまで情報を「発信する」行為であり、直接的な募集行為とはみなされません。

|採用イベントの企画・運営支援

合同企業説明会や自社イベントの企画・運営は、応募者の「集客」や「環境整備」にあたるため、許可は不要です。

|書類選考の代行

応募書類の受付・一次審査は、すでに募集行為が完了した後の選考段階の業務であり、許可は不要です。

|一次面接の代行(候補者の評価まで)

面接を通じて候補者のスキルや人柄を「評価」する業務であり、労働条件の提示や内定交渉といった「募集・勧誘行為」に至らない場合は、許可が不要とされることが多いです。

|適性検査の実施・分析

応募者の能力や特性を測るための検査実施とその分析は、評価目的の業務であり、許可は不要です。

|入社後のオンボーディング支援

内定者フォローや入社後の受け入れ支援など、採用後の業務は募集行為ではないため、許可は不要です。

許可が必要な業務(委託募集に該当するケース)

以下の業務を外部に委託する場合は、原則として委託募集の許可が必要となります。

|企業に代わっての求人情報の掲載・配信

企業の名義で求人媒体に情報を掲載し、応募者を直接募る行為は、募集行為そのものとみなされます。

|候補者への直接的な接触・スカウト代行

企業に代わってデータベースなどから候補者を探し出し、直接アプローチして応募を促す行為は、積極的な募集行為に該当します。

|面接代行(労働条件の提示や内定交渉まで)

面接官として、企業側の立場で労働条件の提示や給与交渉、内定条件のすり合わせを行う行為は、募集・勧誘行為とみなされます。

|人材紹介(別途、職業紹介事業許可が必要)

特定の求職者と企業を結びつけ、雇用関係の成立をあっせんする行為は、「委託募集」とは異なり、「職業紹介事業」に該当します。採用代行業者に人材紹介を依頼する場合は、当該業者が別途、厚生労働省の職業紹介事業許可を取得している必要があります。

「委託募集」申請の3ステップ

採用代行を利用する際の、委託募集の申請の流れを説明します。

流れは大まかに以下の通りです。

- 必要書類を記入する

- 期日を守って書類提出する

- 申請後の判断を待つ

必要書類を記入する

募集主は、「委託募集許可等申請書(様式第3号)」に必要事項を記載した上で、都道府県労働局長へ提出します。申請の際は、委託募集許可等申請書の内容を証明する帳簿や、書類を同時に提出する必要があります。

一つの都道府県からの募集人員が30人以上、募集人員総数が100人以上の場合、厚生労働大臣の許可が必要になり、それ以外は就業地の都道府県労働局長の許可が必要になります。

期日を守って書類提出する

提出期限は、厚生労働大臣の許可に係るものは募集開始月の21日前まで(正本と写しを1部ずつ提出)、都道府県労働局長の許可に係るものは募集開始月の14日前まで(正本1部を提出)となっています。

申請後の判断を待つ

申請後、委託募集の許可基準に基づき審査され、許可・不許可、条件付きの許可といった判断がなされます。

許可の申請手続きは、募集主の代わりに募集受託者(採用代行業者)が行うことも認められているため、まずは委託先業者に相談してみることをお勧めします。

採用代行に委託する際、違法となるリスクは?

採用代行に委託した際に、違法となってしまうリスクについて解説します。

- 「労働基準法」違反

- 「個人情報保護法」違反

「労働基準法」違反

採用代行を利用する際、業務の一部を業者が代行する形で応募者と接する場合があります。この際、以下のような点で労働基準法に抵触しないよう注意が必要です:

- 不適切な労働条件提示:求人内容に実際と異なる条件を記載する。

- 虚偽広告:誤解を招く求人情報の掲載。

企業側がこれらを放置することで違法と判断される可能性があるため、採用代行業者の管理体制をチェックする必要があります。

「個人情報保護法」違反

応募者の個人情報を取り扱う場合、採用代行業者が企業の委託を受けてこれを扱うことが一般的です。しかし、以下の点に留意が必要です:

- 適切な同意取得:応募者の個人情報を第三者に共有する際、事前に本人の同意を得る。

- 目的外利用の禁止:収集した情報を採用以外の目的で使用しない。

これらを怠ると、委託した企業も含めて法的責任を問われる可能性があります。

採用代行委託による具体的な違法事例

採用代行委託による具体的な違法事例について紹介します。

| 違反事例 | 違反内容 | 影響・リスク | 回避策 |

|---|---|---|---|

| 労働基準法違反 |

|

|

|

| 個人情報保護法違反 |

|

|

|

| 職業安定法違反 (委託募集無許可) |

|

|

|

労働基準法違反に起因する虚偽求人広告の事例

別の実例では、採用代行業者が求人情報を作成する際、求職者を不必要に誘引するために労働条件や給与面で虚偽の記載を行い、実際の労働環境と著しく乖離した内容が掲載されていました。この事例では、後に求職者からの苦情を受け、労働局の調査が入り、労働基準法違反の疑いが指摘されました。業者は訂正を余儀なくされ、企業側にも情報管理や広告内容のチェック体制の強化が求められました。

虚偽の求人広告は、労働基準法だけでなく、消費者保護の観点からも問題視されます。採用代行を利用する企業は、外部委託する際に業者が作成する求人広告の内容について十分な事前確認を行うとともに、定期的な内部監査を実施することが不可欠です。事例が示すように、法令遵守を怠ると、企業のブランドイメージや信頼性に大きな打撃を与える恐れがあります。

個人情報保護法違反による情報漏洩の事例

さらに、ある採用代行業者では、求職者の個人情報の管理が不十分であったため、外部に情報が流出する事件が発生しました。内部調査の結果、情報管理体制の整備不足が原因であり、個人情報保護法違反として行政から厳しい指導がなされ、業者は再発防止策の徹底を求められました。また、情報漏洩による信用失墜は、委託先企業にも悪影響を及ぼす可能性があるため、契約時に情報管理体制の明確な確認が重要とされています。

このケースは、採用代行業務における情報セキュリティの脆弱性が招く法的リスクを象徴しています。求職者の個人情報は、企業の信頼に直結する重要な資産であり、外部委託する際は、情報保護対策の徹底と内部監査の実施が必須です。万が一情報漏洩が発生した場合、企業だけでなく業者も法的責任を問われ、甚大な社会的信用の失墜を招くことになります。

無許可委託募集による行政指導の事例

ある中小規模の採用代行業者(匿名化しています)が、求人募集業務を外部委託する際、必要な「委託募集」の許可を取得せずに業務を進めていたケースがあります。2019年頃、東京都内の労働局が立ち入り検査を実施した結果、許認可の取得がなされていないことが判明。結果として、業者には改善命令が出され、一定期間の業務改善措置が強制される事態となりました。

この事例では、採用代行業務を委託する際に「委託募集」としての法的枠組みに沿った許認可手続きを怠ったことが問題点です。採用代行業者は、業務委託先が求職者に対して適正な求人募集を行っているかを確認する義務があります。無許可で業務を行うと、労働局からの行政指導や改善命令に加えて、企業自体の信頼性が大きく損なわれるリスクがあります。

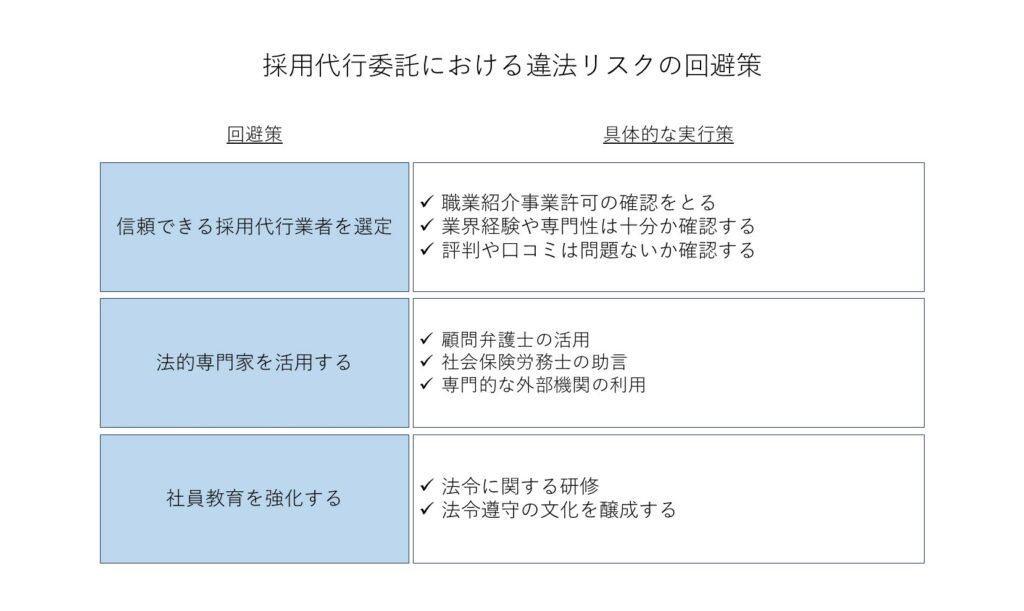

採用代行委託における違法リスクを回避するには?

採用代行委託における違法リスクを回避する方法について詳しく説明します。

信頼できる採用代行業者を選定する

採用代行業者を選定する段階で適切な判断を行うことが、違法行為を未然に防ぐ重要なステップです。以下に詳しく解説します。

- 職業紹介事業許可の確認をとる

- 業界経験や専門性は十分か確認する

- 評判や口コミは問題ないか確認する

職業紹介事業許可の確認をとる

採用代行業者が職業紹介事業許可を持っているかどうかを確認することは最優先事項です。

- 許可の必要性:職業安定法では、職業紹介行為には厚生労働省の許可が必要です。許可がない場合、職業紹介を行うと違法となります。

- 確認方法:業者のウェブサイトや契約書に記載されている「許可番号」を確認し、厚生労働省のデータベースで照会する。

業界経験や専門性は十分か確認する

採用代行業者が、対象となる業種や職種に対して十分な経験とノウハウを持っているかを評価します。

評判や口コミは問題ないか確認する

- 第三者の評価:他の企業がその業者をどのように評価しているかを確認します。

- トライアル契約:短期間の小規模委託で業者の能力を確認。

法的専門家を活用する

採用代行業務が法令に違反しないよう、法的専門家のサポートを得ることがリスク回避に効果的です。

- 顧問弁護士の活用

- 社会保険労務士の助言

- 専門的な外部機関の利用

顧問弁護士の活用

顧問弁護士に、契約書や業務フローの内容確認を依頼します。

社会保険労務士の助言

労務管理の専門家である社会保険労務士から助言を受けます。

専門的な外部機関の利用

- 労働局や行政機関:無料相談窓口を利用して法的疑問点を確認。

- 業界団体のガイドライン:標準的な業務フローを確認。

社員教育を強化する

採用活動に関与する社内メンバーが、法律理解と適切な活用方法を習得していることは重要です。

- 法令に関する研修

- 法令遵守の文化を醸成する

法令に関する研修

職業安定法や労働基準法など、採用に関わる法令について研修を行います。

法令遵守の文化を醸成する

社内にコンプライアンス文化を根付かせることが重要です。

採用代行の違法性についてよくある質問(FAQ)

最後に、採用代行の違法性についてよくある質問をまとめてお伝えします。

採用代行は違法なの?

認可に基づき、適切に業務範囲を分けて委託すれば違法ではありません。

採用代行依頼時、抵触する可能性のある法律は?

①職業安定法 ②労働者派遣法が該当します。

採用代行が違法となるケースって?

無許可で候補者の推薦や内定交渉など勧誘行為を行うと違法になります。

依頼主が処罰されることはあるの?

違法業者と故意に関わった場合や、違法と知りながら依頼を続けた場合には行政指導の対象となります。

委託先が違法業者だとわかったら?

違法性が認められる場合、関係解消と労働局への相談が推奨されます。

まとめ

本記事では、採用代行について、導入する際の手続きも含めてご紹介しました。

適切な手続きを踏み、採用代行を導入することで、採用活動の質を向上させることができます。

費用や条件などを理解した上で、採用代行の導入を検討してみてはいかがでしょうか?

株式会社uloqo(旧株式会社プロジェクトHRソリューションズ)の採用代行サービスについてはこちら

「普通の運用代行」ではない、

プロフェッショナルリクルーターによるRPOサービスです。

①月額20万円~からご予算と課題に応じてカスタマイズ型でサービス提供が可能。支援後は追加費用の発生一切なし。

②累計50社取引クライアント様の契約継続率は驚異の90%超。

③あらゆる採用媒体活用実績を活かしたプランニング、実行により、採用目標達成率は87%超。

④上流工程の企画から、下流工程の実業務まで一気通貫で支援。もちろん採用広報もベーシックプランから提供可能です。

⑤独自の業界リサーチで、業界専門用語や市場におけるクライアントのポジションについて、徹底的にインプットを行います。

⑥エンジニア・データサイエンティスト・デジタルマーケター等、専門職種についてはテクノロジー領域専門のコンサルタントが担当します。

のコピー-1-2-718x404.jpg?x82548)

のコピー-25-300x200.jpg?x82548)

-300x200.jpg?x82548)

サービス徹底比較!料金、特徴をご紹介!.jpg)